|

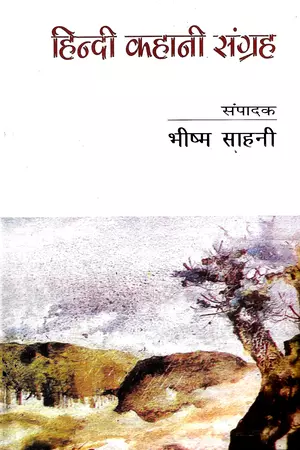

कहानी संग्रह >> हिन्दी कहानी संग्रह हिन्दी कहानी संग्रहभीष्म साहनी

|

412 पाठक हैं |

|||||||

प्रस्तुत संग्रह में स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कथाकारों की प्रतिनिधि कहानियों का चयन एवं सम्पादन किया गया है...

Hindi Kahani Sangrah - By Bhisham Sahni

प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश

हम यह तो नहीं कह सकते कि सन् सैंतालीस के बाद हिन्दी कहानी ने नया रुख़ अपनाया। साहित्य में ऐसी रेखाएँ तो खींची नहीं जा सकतीं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जहाँ पहले की प्रवृत्तियों का आग्रह धीरे-धीरे शिथिल पड़ता गया, वहाँ नयी-नयी प्रवृत्तियाँ सामने आने लगीं और धीरे-धीरे कहानी अपनी विकास-प्रक्रिया में नयी ज़मीन तोड़ने लगी और उसके साथ नये-नये आयाम जुड़ने लगे।

हिन्दी कहानी ने अपनी विकास-यात्रा में अनेक पड़ाव लाँघे हैं। एक ओर वह भारतीय साहित्य की मानवतावादी परम्परा से जुड़ी रही है, तो दूसरी ओर वह आज के जीवन से साक्षात् करती हुई आधुनिक भावबोध को आत्मसात करती रही है। सबसे बड़ी बात है कि वह जीवन से गहरे जुड़ती चली गयी है। भले ही कथा की दृष्टि से इसमें अधिक विस्तार न आया हो, पर इसमें निश्चय ही अधिक गहनता आयी है। हिन्दी लेखन की यह अभी भी सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है, शायद इसीलिए भिन्न-भिन्न कोणों से, विभिन्न प्रवृत्तियों से प्रभावित लेखकों ने इस विधा को अपनाया है। भले ही यह कभी एक ओर तो कभी दूसरी ओर झुकती रही है अपना संतुलन खोती रही है, पर इन सबके रहते इसने जिन्दगी का दामन नहीं छोड़ा। इसी कारण आज भी इसकी सजीवता और प्रभाव बने हुए हैं और निश्चय ही भविष्य में भी इसके हाथों हमारे देश का साहित्य समृद्ध होता रहेगा।

प्रस्तुत संग्रह में स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कथाकारों की प्रतिनिधि कहानियों का चयन एवं संपादन किया है प्रतिष्ठित कथाकार श्री भीष्म साहनी ने।

हिन्दी कहानी ने अपनी विकास-यात्रा में अनेक पड़ाव लाँघे हैं। एक ओर वह भारतीय साहित्य की मानवतावादी परम्परा से जुड़ी रही है, तो दूसरी ओर वह आज के जीवन से साक्षात् करती हुई आधुनिक भावबोध को आत्मसात करती रही है। सबसे बड़ी बात है कि वह जीवन से गहरे जुड़ती चली गयी है। भले ही कथा की दृष्टि से इसमें अधिक विस्तार न आया हो, पर इसमें निश्चय ही अधिक गहनता आयी है। हिन्दी लेखन की यह अभी भी सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है, शायद इसीलिए भिन्न-भिन्न कोणों से, विभिन्न प्रवृत्तियों से प्रभावित लेखकों ने इस विधा को अपनाया है। भले ही यह कभी एक ओर तो कभी दूसरी ओर झुकती रही है अपना संतुलन खोती रही है, पर इन सबके रहते इसने जिन्दगी का दामन नहीं छोड़ा। इसी कारण आज भी इसकी सजीवता और प्रभाव बने हुए हैं और निश्चय ही भविष्य में भी इसके हाथों हमारे देश का साहित्य समृद्ध होता रहेगा।

प्रस्तुत संग्रह में स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कथाकारों की प्रतिनिधि कहानियों का चयन एवं संपादन किया है प्रतिष्ठित कथाकार श्री भीष्म साहनी ने।

भूमिका

साहित्य अकादेमी का अनुरोध मैंने बड़े उत्साह से स्वीकार किया था, कहानी-विधा में अपनी दिलचस्पी के कारण। मुझे लगता था जैसे अपनी पीढ़ी और बाद की पीढ़ी के लेखकों और उनकी रचनाओं से मेरा रोज-मर्रा का संबंध रहा है- इस विचार से भी कहानी के क्षेत्र में जो तरह-तरह के ‘आंदोलन’ उठते रहे हैं उनके बीच से भी मुझे गुज़र पाने का मौका मिला है। इसलिए यह काम मेरे लिए रुचि-कर भी होगा और आसान भी। कुल दो दर्जन कहानियाँ ही तो जुटाना है। तीस-पैंतीस वर्ष के अपने पठन-पाठन के आधार पर क्या मैं पच्चीस कहानियाँ भी नहीं जुटा पाऊँगा ?

पर काम इतना आसान साबित नहीं हुआ जितना मैं समझ बैठा था। ज्यों ही काम हाथ में लिया, पेचीदगियाँ बढ़ने लगीं।

सवाल उठा : सबसे पहले लेखकों की तालिका बनाऊँ या उत्कृष्ट कहानियों की ? जब मैं लेखकों की तालिका बनाने लगा तो तालिका लंबी खिंचती चली गयी। पचीस कहाँ, वहाँ तो पचास नाम शामिल हो गये- इस आधार पर नहीं कि अमुक मेरा मित्र है, उसकी कहानी तो होनी ही चाहिए, या अमुक से मेरे विचार मेल खाते हैं, या अमुक मेरा विरोधी है, कहानी नहीं रखी तो मुझ पर तरह-तरह के आरोप लगायेगा, या अमुक, पाठकों की नजर में भले ही स्थापित नहीं हो पाया हो, अपनी नजर में तो कब का स्थापित हो चुका है आदि आदि। इस प्रकार के कारणों से नहीं, बल्कि सूची इसलिए लम्बी हो गयी कि पिछले पैंतीस वर्षों में निश्चय ही कहानी-लेखन के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ है और हो रहा है। पहले की तुलना में कहीं ज्यादा लेखक इस विधा के साथ गम्भीरता से जुड़े हुए हैं, और हमारे कहानी-साहित्य को समृद्ध बना रहे हैं।

अब क्या हो ? मैं किसका नाम काटूं और किसका रखूँ ?

मैंने सोचा, लेखकों की तालिका की जगह उत्कृष्ट रचनाओं की तालिका बनाना बेहतर होगा। इनमें से सर्वोत्कृष्ट पचीस कहानियाँ चुनना भी ज्यादा आसान होगा। पर फौरन सवाल उठा : क्या मुझे केवल बेजोड़ कहानियाँ चुनने को कहा गया है, या ऐसी कहानियाँ जो अपने काल का प्रतिनिधित्व भी करती हों ? उत्कृष्ट कलाकृति हुए बिना भी कोई कहानी महत्वपूर्ण हो सकती है, कहानी के विकास की दिशा में एक नया मोड़ साबित हो सकती है, नयी दृष्टि देने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है, नयी ज़मीन तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास हो सकती है जिससे नये स्वर सुनायी पड़े, जो कहानी के क्षेत्र में किसी नये आयाम के जुड़ने का भास दे, जो कहानी बने-बनाये चौखटे को लाँघने का भास दे, जहाँ लेखक का संवेदन अपने परिवेश की किसी ध्वनि को पकड़ पाने की चेष्टा कर रहा हो।

और फिर यदि सभी उत्कृष्ट कहानियाँ शहरी जीवन की कहानियाँ हुईं तो ? लोग पूछेंगे, क्या सभी लेखक गाँव छोड़ आये हैं ? और यदि सभी उत्कृष्ट कहानियाँ एक ही ढर्रे की कहानियाँ हुईं तो ? सभी अवसादपूर्ण, अथवा उपदेशात्मक, नैतिकता पर बल देनेवाली ? लोग कहेंगे क्या हिन्दी कहानी में प्रेम और हास्य-व्यंग्य के सोते सूख गये हैं ?

मुझे लगा कि मुझसे प्रतिनिधि कहानियों की ही अपेक्षा अधिक की गयी है, जो अपने काल की प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करें। कहानियां उत्कृष्ट तो हों ही साथ ही कहानी के बहुआयामी बहुरंगी विकास की झलक उनमें ज़रूर मिलें।

पर यहाँ भी काम आसान नहीं था। यह मुझे सही नहीं लगा कि पहले अलग-अलग खाने बनाऊँ- शहरी जीवन की कहानियाँ, देहात की कहानियाँ, नारी जीवन की कहानियाँ, घरेलू जीवन की कहानियाँ आदि-आदि, या हास्य-व्यंग्य की कहानियाँ, अस्तित्ववादी कहानियाँ, समाजोन्मुख कहानियाँ, मध्यवर्ग की कहानियाँ, निम्न-मध्यवर्ग की कहानियाँ, हिन्दू परिवेश तथा मुस्लिम परिवेश की कहानियाँ आदि, अथवा विभिन्न कहानी ‘आंदोलनों’ की प्रतिनिधि कहानियाँ आदि। यह अपने सारे काम को छिछला और यांत्रिक बना डालनेवाली बात थी, जो मुझे पसन्द नहीं थी।

अड़चन एक और भी उठी। क्या ऐसे लेखकों की कहानियाँ चुनी जाएँ जो मुख्यत: कहानी लेखक के रूप में जाने जाते हैं, जिनका साहित्यिक योगदान मूलतः इसी विधा में हुआ है, या लेखकों को भी लिया जा सकता है, जिनका मूल योगदान कहानी-विधा में न होकर कला और संस्कृति की अन्य विधाओं में हुआ है, परन्तु जो, चलते-चलते बढ़िया कहानियाँ भी लिख गये हैं ? कुछ लेखक मुख्यत: कवि हैं, अथवा चित्रकार है, अथवा पत्रकार हैं, उनकी कहानियों का क्या हो ? उन्हें रखूँ या नहीं रखूँ ? या उन लोगों की कहानियों का जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण करने पर कुछ वर्षों तक तो खूब जमकर काम किया, खूब कहानियाँ लिखी फिर धीरे-धीरे या प्रकाशन के क्षेत्र में, या किसी अन्य क्षेत्र में सरकते चले गये और कहानी-विधा पीछे छूट गयी, और नये-नये अन्य हस्ताक्षर, उभर-उभर कर सामने आने लगे ? और फिर हमारे यहाँ गुलेरी जी भी तो अपने अनेक उत्तराधिकारी छोड़ गये हैं, जिन्होंने कहानी के क्षेत्र में दो-एक ही तीर छोड़े पर वे अचूक बैठे। ऐसे लेखकों की कहानियों का क्या हो ?

सवाल यह नहीं था कि इनकी रचनाओं को लिया जाए या नहीं लिया जाए, सवाल यह था कि किनकी रचनाओं को निकालकर इनकी रचनाओं को स्थान दिया जाये ? जिन्होंने कहानी-विधा को अपनाकर वर्षों तक उसे निखारा हो, तराशा और सँवारा हो, उसे अपनी अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम बनाये रखा हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाये, या उन्हें, जिन्होंने लगे हाथों दो-एक बढ़िया कहानियाँ तो लिख डालीं, पर जिनका कहानी से ज्यादा सरोकार नहीं रहा हो, जो कहानी से ऊबकर अन्य क्षेत्रों की ओर चले गये हों।

फिर, कुछ ऐसे भी हैं जो असमय चल बसे, जिनकी प्रतिभा अभी खिल ही रही थी कि सहसा उनके हाथ से कलम छूट गयी।

फिर, कुछ ऐसे भी हैं जो असमय चल बसे, जिनकी प्रतिभा अभी खिल ही रही थी कि सहसा उनके हाथ से कलम छूट गयी। रामनारायण शुक्ल, इब्राहीम शरीफ़, राजकमल चौधरी आदि। उन्होंने कहानी के विकास को भले ही प्रभावित न किया हो, पर अपना योगदान तो दिया है।

चयन की दलदल में और गहरा उतरते हुए इस बात का भी भास होने लगा कि मेरा अपना चयन ही कौन-सा निष्पक्ष होगा ? मैं स्वयं कहानी लेखक होने का दम भरता हूँ। और वह लेखक ही क्या जिसे वही रचनाएँ उत्कृष्ट लगें जो और लोगों को उत्कृष्ट लगती हैं। यदि सभी रचनाओं के प्रति एक जैसी प्रतिक्रिया होती तो इतनी धुआँधार बहसें क्यों होती, और वह उटा-पटक क्यों होती जो साहित्य की अन्य विधाओं की तुलना में कहानी के क्षेत्र में ही ज्यादा देखने को मिली हैं। इसलिए इस बात का क्या भरोसा कि मेरा अपना चयन निष्पक्ष और वस्तुपरक ही होगा ? मेरी अपनी पसन्द भी तो है, वह भी आड़े आ सकती है। हमारे यहाँ तरह-तरह की बहसें उठी हैं, कहानी में रूप और वस्तु के सवाल को लेकर, कहानी के लक्ष्य को लेकर, उसके गठन को लेकर, लेखक और पाठक के रिश्तें को लेकर, इसी तरह लेखक की रचना-धर्मिता को लेकर, या उसकी प्रतिबद्धता को लेकर। इन सवालों के प्रति मेरी अपनी दृष्टि रही है, अपनी दृष्टि को दूसरों पर लादने की चेष्टा न करते हुए भी मैं इससे बच कैसे सकता हूँ ?

आदि-आदि। इस तरह के अनेक प्रश्न थे जो इस कार्य को मेरे लिए कठिन बना रहे थे।

यह सब लिखते हुए मैं एक तरह से अपना सफ़ाई दे रहा हूँ। वह भी इस विवशता के कारण ही कि एक सीमित आकार के संकलन में सभी प्रतिनिधि कहानियाँ दे पाना कठिन था, कुछेक को छोड़ना पड़ता था, भले ही एक कारण से रहा हो या दूसरे कारण से। पर यदि यह संकलन किसी हद तक हमारे स्वतंत्र्योत्तर कालखण्ड की कहानी की सही झलक दे पाया है, इससे हम अपने समय की धड़कन को महसूस कर पाते हैं तो इसे मैं सार्थक प्रयास ही मानूँगा।

कहानी लेखन इस दृष्टि से सचेत प्रक्रिया नहीं है कि लेखक सचेत रूप से अपने कालबोध को पाठक तक पहुँचाने के लिए कहानी को माध्यम के रूप में इस्तेमाल करे। कहानी इस तरह सोच-समझकर नहीं लिखी जाती। कहानीकार का संवेदन ही मूलत: उसका दिशा-निर्देश करता है, उसका तर्क अथवा उसकी नपी-तुली मान्यताएँ नहीं। कहानी का रूप सौष्ठव भी, मेरी नजर में, कोई अलग चीज़ नहीं होता, जिसे ओढ़ा या अपनाया जा सके, या जिसमें मात्र प्रयोग के लिए प्रयोग किया जा सके। लेखक के अन्दर उठने वाले उद्वेग अपने साथ ही अभिव्यक्ति का रूप भी लेकर आते हैं। इस तरह रूप और कथ्य एकाकार होते हैं। यह नहीं होता कि पहले उद्वेग आए और फिर उस उद्वेग को व्यक्त कर पाने के लिए, लेखक, ठण्डे दिमाग से कहानी का कोई चौखटा चुने जिसमें वह अपने कथ्य को फ़िट बैठा सके। जैसे कविता कहनेवाले को पंक्ति सूझती है, और पंक्ति में सब कुछ मौजूद होता है, भाव, व्यंजना, शब्द, लय; इसी भाँति कहानी भी पहले वाक्य से ही अभिव्यक्ति के अपने रूप में ढलने लगती है, अभिव्यक्ति का रास्ता टटोलती हुई अपना गठन करते हुए चलती है। पर इससे लेखक के विवेक, तर्क उसकी मान्यताओं अथवा कहानी के रूप में सौष्ठव का महत्त्व कम नहीं हो जाता। उन सबका महत्त्व है, केवल वे लेखक के संवेदन में खपकर, उसके अभिन्न अंग बनकर ही व्यक्त होते हैं।

लेखक का संवेदन संस्कार रूप में अपने परिवेश को ग्रहण करता है, वह उसी में जीता और साँस लेता है। इसलिए किसी कालखण्ड में लिखी गई रचना पर उस काल और परिवेश का रंग तो रहता ही है; देश की स्वतंत्रता से पहले की कहानियों और बीस-पचीस बरस बाद की कहानियों में निश्चय ही इस दृष्टि से अंतर पाया जाता है। कहानी की यात्रा में इस तरह के पड़ाव या मील के पत्थर तो नहीं आते, कि हम कहें कि अमुक घटना के बाद कहानी ने अपना रूप और कथ्य बदल लिए, परम्परागत मूल्यों और मान्यताओं का प्रभाव एकाएक शिथिल पड़ गया। ऐसा नहीं होता। भले ही लेखक कितना ही परम्परा को नकारता रहे, वह किसी-न-किसी रूप में बनी रहती है और हमारे बदले हुए परिवेश में घुली-मिली रहती है। पर बदलते वक्त के साथ उनके प्रभाव में शिथिलता-सी आने लगती है। तब एक नयी दृष्टि, एक नयी पकड़ का भास होने लगता है। मिसाल के तौर पर मेरे बचपन के दिनों में भारत माता की परिकल्पना जंज़ीरों में जकड़ी एक नारी के रूप में की जाती थी और उसी के अनुरूप, साहित्य में बलिदान की भावना, आदर्शों से मण्डित स्वतंत्रता की परिकल्पना, इस प्रकार के स्वर बार-बार सुनने को मिलते थे:

‘मुझे तोड़ लेना बनमाली

उस पथ पर तुम देना फेंक

मातृभूमि पर शीश चढ़ाने

जिस पथ जायें वीर अनेक !’

और इस प्रकार के स्वर धीरे-धीरे, स्वतंत्र्योत्तर साहित्य में मंद पड़ने लगे। माहौल बदल गया, जिंदगी में बहुत-सी पेचीदगियाँ-तलख़ियाँ आ गयीं। यह अकारण नहीं है कि स्वतंत्र्योत्तर साहित्य में एक तरह की व्यंग्यात्मक दृष्टि पनपने लगी, समाज के विरोधाभासों को उघाड़नेवाली, व्यंग्य कसनेवाली, अपना असंतोष व्यक्त करनेवाली आदि।

पर काम इतना आसान साबित नहीं हुआ जितना मैं समझ बैठा था। ज्यों ही काम हाथ में लिया, पेचीदगियाँ बढ़ने लगीं।

सवाल उठा : सबसे पहले लेखकों की तालिका बनाऊँ या उत्कृष्ट कहानियों की ? जब मैं लेखकों की तालिका बनाने लगा तो तालिका लंबी खिंचती चली गयी। पचीस कहाँ, वहाँ तो पचास नाम शामिल हो गये- इस आधार पर नहीं कि अमुक मेरा मित्र है, उसकी कहानी तो होनी ही चाहिए, या अमुक से मेरे विचार मेल खाते हैं, या अमुक मेरा विरोधी है, कहानी नहीं रखी तो मुझ पर तरह-तरह के आरोप लगायेगा, या अमुक, पाठकों की नजर में भले ही स्थापित नहीं हो पाया हो, अपनी नजर में तो कब का स्थापित हो चुका है आदि आदि। इस प्रकार के कारणों से नहीं, बल्कि सूची इसलिए लम्बी हो गयी कि पिछले पैंतीस वर्षों में निश्चय ही कहानी-लेखन के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ है और हो रहा है। पहले की तुलना में कहीं ज्यादा लेखक इस विधा के साथ गम्भीरता से जुड़े हुए हैं, और हमारे कहानी-साहित्य को समृद्ध बना रहे हैं।

अब क्या हो ? मैं किसका नाम काटूं और किसका रखूँ ?

मैंने सोचा, लेखकों की तालिका की जगह उत्कृष्ट रचनाओं की तालिका बनाना बेहतर होगा। इनमें से सर्वोत्कृष्ट पचीस कहानियाँ चुनना भी ज्यादा आसान होगा। पर फौरन सवाल उठा : क्या मुझे केवल बेजोड़ कहानियाँ चुनने को कहा गया है, या ऐसी कहानियाँ जो अपने काल का प्रतिनिधित्व भी करती हों ? उत्कृष्ट कलाकृति हुए बिना भी कोई कहानी महत्वपूर्ण हो सकती है, कहानी के विकास की दिशा में एक नया मोड़ साबित हो सकती है, नयी दृष्टि देने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है, नयी ज़मीन तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास हो सकती है जिससे नये स्वर सुनायी पड़े, जो कहानी के क्षेत्र में किसी नये आयाम के जुड़ने का भास दे, जो कहानी बने-बनाये चौखटे को लाँघने का भास दे, जहाँ लेखक का संवेदन अपने परिवेश की किसी ध्वनि को पकड़ पाने की चेष्टा कर रहा हो।

और फिर यदि सभी उत्कृष्ट कहानियाँ शहरी जीवन की कहानियाँ हुईं तो ? लोग पूछेंगे, क्या सभी लेखक गाँव छोड़ आये हैं ? और यदि सभी उत्कृष्ट कहानियाँ एक ही ढर्रे की कहानियाँ हुईं तो ? सभी अवसादपूर्ण, अथवा उपदेशात्मक, नैतिकता पर बल देनेवाली ? लोग कहेंगे क्या हिन्दी कहानी में प्रेम और हास्य-व्यंग्य के सोते सूख गये हैं ?

मुझे लगा कि मुझसे प्रतिनिधि कहानियों की ही अपेक्षा अधिक की गयी है, जो अपने काल की प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करें। कहानियां उत्कृष्ट तो हों ही साथ ही कहानी के बहुआयामी बहुरंगी विकास की झलक उनमें ज़रूर मिलें।

पर यहाँ भी काम आसान नहीं था। यह मुझे सही नहीं लगा कि पहले अलग-अलग खाने बनाऊँ- शहरी जीवन की कहानियाँ, देहात की कहानियाँ, नारी जीवन की कहानियाँ, घरेलू जीवन की कहानियाँ आदि-आदि, या हास्य-व्यंग्य की कहानियाँ, अस्तित्ववादी कहानियाँ, समाजोन्मुख कहानियाँ, मध्यवर्ग की कहानियाँ, निम्न-मध्यवर्ग की कहानियाँ, हिन्दू परिवेश तथा मुस्लिम परिवेश की कहानियाँ आदि, अथवा विभिन्न कहानी ‘आंदोलनों’ की प्रतिनिधि कहानियाँ आदि। यह अपने सारे काम को छिछला और यांत्रिक बना डालनेवाली बात थी, जो मुझे पसन्द नहीं थी।

अड़चन एक और भी उठी। क्या ऐसे लेखकों की कहानियाँ चुनी जाएँ जो मुख्यत: कहानी लेखक के रूप में जाने जाते हैं, जिनका साहित्यिक योगदान मूलतः इसी विधा में हुआ है, या लेखकों को भी लिया जा सकता है, जिनका मूल योगदान कहानी-विधा में न होकर कला और संस्कृति की अन्य विधाओं में हुआ है, परन्तु जो, चलते-चलते बढ़िया कहानियाँ भी लिख गये हैं ? कुछ लेखक मुख्यत: कवि हैं, अथवा चित्रकार है, अथवा पत्रकार हैं, उनकी कहानियों का क्या हो ? उन्हें रखूँ या नहीं रखूँ ? या उन लोगों की कहानियों का जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण करने पर कुछ वर्षों तक तो खूब जमकर काम किया, खूब कहानियाँ लिखी फिर धीरे-धीरे या प्रकाशन के क्षेत्र में, या किसी अन्य क्षेत्र में सरकते चले गये और कहानी-विधा पीछे छूट गयी, और नये-नये अन्य हस्ताक्षर, उभर-उभर कर सामने आने लगे ? और फिर हमारे यहाँ गुलेरी जी भी तो अपने अनेक उत्तराधिकारी छोड़ गये हैं, जिन्होंने कहानी के क्षेत्र में दो-एक ही तीर छोड़े पर वे अचूक बैठे। ऐसे लेखकों की कहानियों का क्या हो ?

सवाल यह नहीं था कि इनकी रचनाओं को लिया जाए या नहीं लिया जाए, सवाल यह था कि किनकी रचनाओं को निकालकर इनकी रचनाओं को स्थान दिया जाये ? जिन्होंने कहानी-विधा को अपनाकर वर्षों तक उसे निखारा हो, तराशा और सँवारा हो, उसे अपनी अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम बनाये रखा हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाये, या उन्हें, जिन्होंने लगे हाथों दो-एक बढ़िया कहानियाँ तो लिख डालीं, पर जिनका कहानी से ज्यादा सरोकार नहीं रहा हो, जो कहानी से ऊबकर अन्य क्षेत्रों की ओर चले गये हों।

फिर, कुछ ऐसे भी हैं जो असमय चल बसे, जिनकी प्रतिभा अभी खिल ही रही थी कि सहसा उनके हाथ से कलम छूट गयी।

फिर, कुछ ऐसे भी हैं जो असमय चल बसे, जिनकी प्रतिभा अभी खिल ही रही थी कि सहसा उनके हाथ से कलम छूट गयी। रामनारायण शुक्ल, इब्राहीम शरीफ़, राजकमल चौधरी आदि। उन्होंने कहानी के विकास को भले ही प्रभावित न किया हो, पर अपना योगदान तो दिया है।

चयन की दलदल में और गहरा उतरते हुए इस बात का भी भास होने लगा कि मेरा अपना चयन ही कौन-सा निष्पक्ष होगा ? मैं स्वयं कहानी लेखक होने का दम भरता हूँ। और वह लेखक ही क्या जिसे वही रचनाएँ उत्कृष्ट लगें जो और लोगों को उत्कृष्ट लगती हैं। यदि सभी रचनाओं के प्रति एक जैसी प्रतिक्रिया होती तो इतनी धुआँधार बहसें क्यों होती, और वह उटा-पटक क्यों होती जो साहित्य की अन्य विधाओं की तुलना में कहानी के क्षेत्र में ही ज्यादा देखने को मिली हैं। इसलिए इस बात का क्या भरोसा कि मेरा अपना चयन निष्पक्ष और वस्तुपरक ही होगा ? मेरी अपनी पसन्द भी तो है, वह भी आड़े आ सकती है। हमारे यहाँ तरह-तरह की बहसें उठी हैं, कहानी में रूप और वस्तु के सवाल को लेकर, कहानी के लक्ष्य को लेकर, उसके गठन को लेकर, लेखक और पाठक के रिश्तें को लेकर, इसी तरह लेखक की रचना-धर्मिता को लेकर, या उसकी प्रतिबद्धता को लेकर। इन सवालों के प्रति मेरी अपनी दृष्टि रही है, अपनी दृष्टि को दूसरों पर लादने की चेष्टा न करते हुए भी मैं इससे बच कैसे सकता हूँ ?

आदि-आदि। इस तरह के अनेक प्रश्न थे जो इस कार्य को मेरे लिए कठिन बना रहे थे।

यह सब लिखते हुए मैं एक तरह से अपना सफ़ाई दे रहा हूँ। वह भी इस विवशता के कारण ही कि एक सीमित आकार के संकलन में सभी प्रतिनिधि कहानियाँ दे पाना कठिन था, कुछेक को छोड़ना पड़ता था, भले ही एक कारण से रहा हो या दूसरे कारण से। पर यदि यह संकलन किसी हद तक हमारे स्वतंत्र्योत्तर कालखण्ड की कहानी की सही झलक दे पाया है, इससे हम अपने समय की धड़कन को महसूस कर पाते हैं तो इसे मैं सार्थक प्रयास ही मानूँगा।

कहानी लेखन इस दृष्टि से सचेत प्रक्रिया नहीं है कि लेखक सचेत रूप से अपने कालबोध को पाठक तक पहुँचाने के लिए कहानी को माध्यम के रूप में इस्तेमाल करे। कहानी इस तरह सोच-समझकर नहीं लिखी जाती। कहानीकार का संवेदन ही मूलत: उसका दिशा-निर्देश करता है, उसका तर्क अथवा उसकी नपी-तुली मान्यताएँ नहीं। कहानी का रूप सौष्ठव भी, मेरी नजर में, कोई अलग चीज़ नहीं होता, जिसे ओढ़ा या अपनाया जा सके, या जिसमें मात्र प्रयोग के लिए प्रयोग किया जा सके। लेखक के अन्दर उठने वाले उद्वेग अपने साथ ही अभिव्यक्ति का रूप भी लेकर आते हैं। इस तरह रूप और कथ्य एकाकार होते हैं। यह नहीं होता कि पहले उद्वेग आए और फिर उस उद्वेग को व्यक्त कर पाने के लिए, लेखक, ठण्डे दिमाग से कहानी का कोई चौखटा चुने जिसमें वह अपने कथ्य को फ़िट बैठा सके। जैसे कविता कहनेवाले को पंक्ति सूझती है, और पंक्ति में सब कुछ मौजूद होता है, भाव, व्यंजना, शब्द, लय; इसी भाँति कहानी भी पहले वाक्य से ही अभिव्यक्ति के अपने रूप में ढलने लगती है, अभिव्यक्ति का रास्ता टटोलती हुई अपना गठन करते हुए चलती है। पर इससे लेखक के विवेक, तर्क उसकी मान्यताओं अथवा कहानी के रूप में सौष्ठव का महत्त्व कम नहीं हो जाता। उन सबका महत्त्व है, केवल वे लेखक के संवेदन में खपकर, उसके अभिन्न अंग बनकर ही व्यक्त होते हैं।

लेखक का संवेदन संस्कार रूप में अपने परिवेश को ग्रहण करता है, वह उसी में जीता और साँस लेता है। इसलिए किसी कालखण्ड में लिखी गई रचना पर उस काल और परिवेश का रंग तो रहता ही है; देश की स्वतंत्रता से पहले की कहानियों और बीस-पचीस बरस बाद की कहानियों में निश्चय ही इस दृष्टि से अंतर पाया जाता है। कहानी की यात्रा में इस तरह के पड़ाव या मील के पत्थर तो नहीं आते, कि हम कहें कि अमुक घटना के बाद कहानी ने अपना रूप और कथ्य बदल लिए, परम्परागत मूल्यों और मान्यताओं का प्रभाव एकाएक शिथिल पड़ गया। ऐसा नहीं होता। भले ही लेखक कितना ही परम्परा को नकारता रहे, वह किसी-न-किसी रूप में बनी रहती है और हमारे बदले हुए परिवेश में घुली-मिली रहती है। पर बदलते वक्त के साथ उनके प्रभाव में शिथिलता-सी आने लगती है। तब एक नयी दृष्टि, एक नयी पकड़ का भास होने लगता है। मिसाल के तौर पर मेरे बचपन के दिनों में भारत माता की परिकल्पना जंज़ीरों में जकड़ी एक नारी के रूप में की जाती थी और उसी के अनुरूप, साहित्य में बलिदान की भावना, आदर्शों से मण्डित स्वतंत्रता की परिकल्पना, इस प्रकार के स्वर बार-बार सुनने को मिलते थे:

‘मुझे तोड़ लेना बनमाली

उस पथ पर तुम देना फेंक

मातृभूमि पर शीश चढ़ाने

जिस पथ जायें वीर अनेक !’

और इस प्रकार के स्वर धीरे-धीरे, स्वतंत्र्योत्तर साहित्य में मंद पड़ने लगे। माहौल बदल गया, जिंदगी में बहुत-सी पेचीदगियाँ-तलख़ियाँ आ गयीं। यह अकारण नहीं है कि स्वतंत्र्योत्तर साहित्य में एक तरह की व्यंग्यात्मक दृष्टि पनपने लगी, समाज के विरोधाभासों को उघाड़नेवाली, व्यंग्य कसनेवाली, अपना असंतोष व्यक्त करनेवाली आदि।

|

|||||

अन्य पुस्तकें

लोगों की राय

No reviews for this book

_s.webp)