|

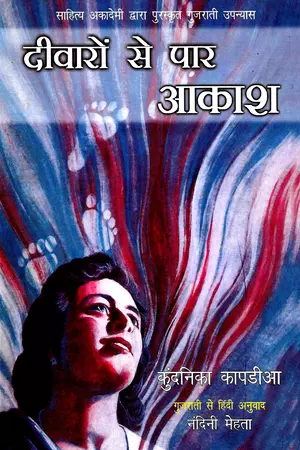

नारी विमर्श >> दीवारों से पार आकाश दीवारों से पार आकाशकुन्दनिका कपाडिया

|

228 पाठक हैं |

|||||||

पुरुषप्रधान समाज में स्त्रियों पर सदियों से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अन्याय होते रहे है,उसके सैकड़ों रूप इस कहानी में उजागर हुए है.....

प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश

किसी भी भाषा की एक पुस्तक को छः-छः अवार्ड मिलें यह एक विरल घटना है। लेकिन ‘‘सात पगलां आकाशमां’’ की सिद्धि इन पुरस्कारों में नहीं है। इसकी सफलता इस बात में है कि इसने गुजराती नारी समाज की चेतना को इस तरह झकझोर दिया कि यह पुस्तक सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बन गयी। गुजरात में शायद ही कोई ऐसा शिक्षित परिवार होगा जहाँ यह पुस्तक पढ़ी नहीं गयी हो।

पुरुषप्रधान समाज में स्त्रियों पर सदियों से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अन्याय होते रहे हैं, उसके सैकड़ों रूप इस कहानी में उजागर हुए हैं। इस पुस्तक की लोकप्रियता का कारण है कि इसमें हजारों स्त्रियों ने अपनी ही कथा, अपनी ही व्यथा का चित्रण पाया है और इसीलिए यह कहानी लेखिका की न रहकर पूरी नारी समाज की बन गयी है।

श्री कुंदनिका कापडीआ (वे स्त्रियों के नाम से पहले सुश्री श्रीमती इत्यादि लिखना पसंद नहीं करती-उनके हिसाब से सबके लिए ‘‘श्री’’ पर्याप्त है क्योंकि वह श्रीमान-श्रीमती का संक्षिप्त रूप है, जैसे श्रीदुर्गा) कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में सुपरिचित नाम है। ‘फेमिनिन मूवमेंट’ शुरू होने से बहुत पहले ही नारी-मुक्ति की समस्याओं पर बड़ी हिम्मत से उन्होंने कहानियाँ लिखना शुरू किया। उनकी बेबाक लेखनी ने काफी तहलका मचाया। उन्होंने और भी उपन्यास तथा अनेक कहानियाँ लिखी हैं। वे अत्यंत संवेदनशील सजग और प्रबुद्ध लेखिका हैं। वे सौन्दर्य और प्रकृति-प्रेमी व्यक्ति हैं। आजकल नंदिग्राम नामक संस्था में सामाजिक-आध्यात्मिक कार्य कर रही हैं।

पुरुषप्रधान समाज में स्त्रियों पर सदियों से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अन्याय होते रहे हैं, उसके सैकड़ों रूप इस कहानी में उजागर हुए हैं। इस पुस्तक की लोकप्रियता का कारण है कि इसमें हजारों स्त्रियों ने अपनी ही कथा, अपनी ही व्यथा का चित्रण पाया है और इसीलिए यह कहानी लेखिका की न रहकर पूरी नारी समाज की बन गयी है।

श्री कुंदनिका कापडीआ (वे स्त्रियों के नाम से पहले सुश्री श्रीमती इत्यादि लिखना पसंद नहीं करती-उनके हिसाब से सबके लिए ‘‘श्री’’ पर्याप्त है क्योंकि वह श्रीमान-श्रीमती का संक्षिप्त रूप है, जैसे श्रीदुर्गा) कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में सुपरिचित नाम है। ‘फेमिनिन मूवमेंट’ शुरू होने से बहुत पहले ही नारी-मुक्ति की समस्याओं पर बड़ी हिम्मत से उन्होंने कहानियाँ लिखना शुरू किया। उनकी बेबाक लेखनी ने काफी तहलका मचाया। उन्होंने और भी उपन्यास तथा अनेक कहानियाँ लिखी हैं। वे अत्यंत संवेदनशील सजग और प्रबुद्ध लेखिका हैं। वे सौन्दर्य और प्रकृति-प्रेमी व्यक्ति हैं। आजकल नंदिग्राम नामक संस्था में सामाजिक-आध्यात्मिक कार्य कर रही हैं।

स्त्री की यात्रा : कारागार से कैलास तक

‘‘दुनिया में सभी असमान हैं, किन्तु स्त्रियाँ अधिक असमान हैं।’’

1982 की जुलाई से शुरू होकर 40 हफ्तों तक यह उपन्यास धारावाहिक रूप में ‘जन्मभूमि – प्रवासी’ के रविवारीय संस्करण में छपा तब इसने काफी हलचल पैदा की। ‘‘आपको जेल में भेजना चाहिए’’ से लेकर ‘‘आपको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए-’’ तक की प्रतिक्रियाएँ सामने आयीं। मेरे सद्भाग्य से जेल में भेजने की इच्छा रखनेवालों की संख्या अल्प थी। मेरा बड़ा पुरस्कार तो था चारों ओर से मुझे मिले हुए सैकड़ों स्त्रियों के पत्र, जिनमें एक ही स्वर मुख्य था कि यह तो हमारी बात है; हमने जो सही और कही नहीं वह हमारी वेदना, हमारे आँसू, हमारे दबे आक्रोश की बात है यह। स्त्रियों को वसुधा के जीवन में खुद के जीवन का ऐसा प्रतिबिंब दिखायी दिया है कि उन्होंने मेरे घर आकर, पत्र लिखकर, टेलीफोन पर, राह में रोक कर इस बारे में मुझसे बातें कीं। बिलकुल अपरिचित स्त्रियों ने रात-बेरात घर आकर वेदना की कथाएँ मुझे सुनायीं। रेखा जोशी नाम की बहन ने बहुत कलात्मक ढंग से लिखा था, ‘वसुधा पा पात्र, मुझे लगता है कि मैं उससे मिली हूँ। उसे पहचानती हूँ। बहुत याद किया तब याद आया कि यह तो मैं ही हूँ।’

उपन्यास में वर्णित अधिकतर परिस्थितियों का आधार सत्य घटनाएँ हैं, और इस तरह यह करीब-करीब दस्तावेजी कथा है। इस दुनिया में स्त्रियों का स्थान हमेशा दोयम दरजे का रहा है, इस सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। इस देश में ही नहीं, दुनिया के सभी देशों में ऐसी स्थिति है। फिर भी बहुत से लोगों ने महसूस किया कि उपन्यास में मेरे द्वारा किया गया चित्रण वास्तविकता से दूर है। उन्हें लगता है कि स्त्रियों का हमारे समाज में हमेशा गौरवपूर्ण स्थान रहा है, माँ के रूप में वह पूजनीय रही है। पुरुष के पीछे उसकी ही शक्ति काम करती है। स्त्रीत्व की भारतीय कल्पना सदा ऊँची रही है, उसी आधार पर भारतीय समाज अभी तक टिका रहा है।

वास्तविकता क्या है ?

वेदकाल में स्त्रियों को विरासत के अधिकार के सिवा दूसरी बहुत-सी बातों में पुरुषों के बराबर अधिकार थे। फिर मनुस्मृति के कानून, उसकी अर्थव्यवस्था आयी और स्त्री को शूद्र की कक्षा में स्थान मिला। ठेठ उसी वक्त से स्त्री और शूद्र, दोनों वर्गों के प्रश्न लगभग समांतर रहे हैं। स्त्री की विवाह-उम्र घटा दी गयी, जिससे उसकी शिक्षा भी घट गयी। आदर्श स्त्री की अनेक परिभाषाएं निश्चित की गयीं, जिनमें उसके समग्र व्यक्तित्व को पुरुष-निर्भर संबंधों में बाँध दिया गया। पति चाहे जो हो, उसके प्रति पूर्ण समर्पण स्त्री का सबसे बड़ा गुण माना गया और उस क्रम में त्याग और सहनशीलता उसकी विशेषता मानी गयी। स्त्री को पति सेवा करने का, पति का वंश चलाने के लिए पुत्रों को जन्म देनेवाला साधन मात्र माना गया है। स्त्री की पवित्रता के लिए अनेक नियम और प्रतिबंध लगाये गये। समाज में पितृ सत्ता ज्यों-ज्यों प्रस्थापित होती गयी, सब क्षेत्रों में पुरुषों का आधिपत्य दृढ़ होता गया। ‘पति परमेश्वर’ यह स्त्री-जीवन का मार्गदर्शक सूत्र बना। उसके जीवन के सारे समीकरण पति-संबंधों से जुड़ गये। एक पुरुष को संत-पद पाने के लिए दीर्घ पुरुषार्थ भरी साधना करनी पड़ती है। स्त्री को सती-पद पाने के लिए केवल पतिनिष्ठा की जरूरत है। इसीलिए सतीत्व शब्द में ‘सत’ का जो एक अधिक अर्थ है वह सिर्फ स्त्री के लिए है। पुरुष के लिये जिसका इस्तेमाल कर सके वैसा ‘सती’ के अर्थ वाला कोई शब्द नहीं है क्योंकि पुरुष के लिए ऐसी स्थिति की कल्पना की नहीं है।

रामायण-काल में राम ने सीता का त्याग किया और उस त्याग का अभिनंदन किया गया क्योंकि राम ने अधिक ऊँचे मूल्य की खातिर-जनता की इच्छा की खातिर सीता का त्याग किया था, किन्तु सीता ने कहा था कि मैं तो राम की छाया की भाँति उनके साथ जाऊंगी, क्योंकि उनके जीवन में राम से अधिक ऊँचा मूल्य दूसरा था नहीं। सीता के लिए जीवन की अंतिम मंजिल राम ही हैं, राम के लिए अंतिम मंजिल सीता नहीं हैं। सीता ने कहा: जन्म-जन्मांतर आप ही पतिरूप में मिलें। राम ने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की। पिता की खातिर राम ने राज्य तजकर वनवास लिया था। पत्नी की खातिर वह राज्य तजकर वन में साथ नहीं जा सके।

महाभारत में क्या है ? युधिष्ठिर द्रौपदी को जब जुए में हार गये तब द्रोपदी ने पूछा- धर्मराज जब स्वयं को हार गये हैं, तो फिर क्या मुझे दांव पर लगाने का अधिकार उन्हें है ?

अर्थात् धर्मराज को द्रोपदी को दांव पर लगाने का अधिकार होता – यदि वे स्वयं को हार न गये होते।

इस तरह स्त्री जीतने की, हारने की, शर्त में दांव पर लगाने की, दान में देने की वस्तु मानी गयी। हमारे एक प्रखर चिंतक दादा धर्माधिकारी ने कहीं लिखा है: पुराण कथाओं में स्त्रियों का मुख्य ‘रोल’ क्या था ? किसी ऋषि-मुनि की तपस्या भंग करनी हो तो उसका उपयोग किया जाता है। कोई राजा खुश होता है तो कहता है: आधा राज और राजकन्या दूँगा। प्रसन्न होकर जैसे राजा कोई वस्तु भेंट में दे, उसी तरह राजकन्या भी दे। वह भी एक देने की चीज है। विवाह में दिया जानेवाला ‘कन्यादान’ भी यही बतलाता है कि कन्या दान की चीज है।

स्त्री को स्वतंत्र व्यक्ति न मानने की वजह से और उसके जीवन का समग्र अस्तित्व ही पुरुष-निर्भर संबंधों से जुड़ा होने से उसकी नामरूप सहित सारी पहचान पुरुष-आधारित है। एक स्त्री या तो पत्नी है, या विधवा है। एक पुरुष की पहचान करवाते हुए ये श्री मोहन पटेल हैं, इतना कहना काफी है। वे कवि हैं या नौकरीपेशा हैं, इतनी पहचान काफी है। वे शादी शुदा हैं या नहीं यह जानना अप्रस्तुत है। किंतु स्त्री के नाम के पहले सदा सर्वदा मिस या मिसेस, कुमारी या श्रीमती जैसे विशेषण लगाकर उसकी वैवाहिक-स्थिति जाहिर की जाती है। शादी के बाद ‘सौ’ या ‘अ. सौ’ लगाकर और विधवा होने के बाद ‘गंगास्वरूप’ लगाकर भी उसकी पतिविषयक स्थिति जाहिर की जाती है।

नाम की तरह वेशभूषा भी पुरुष के संबंध में स्त्री क्या है, इसे दर्शाने का काम करती है। पति हो, तो वह फलानी तरह का श्रृंगार करे, सुंदर कपड़े पहने। न हो तो मंगलसूत्र, नाक का कांटा, बिन्दी वगैरह धारण नहीं कर सकती। (आजकल विधवा होने पर काली बिंदी लगाने की प्रथा चल निकली है, जो इसी तरह का स्थिति दर्शक श्रृंगार है और इसलिए गलत या हानिकारक है) अ. सौ. में पति ही स्त्री का सौभाग्य है ऐसा स्पष्ट है। स्त्री दूसरी तरह से चाहे जितना यश प्राप्त करे, उत्तम कार्य करे किंतु पति न हो तो उसे सौभाग्यवती नहीं कह सकते। सौभाग्य याने अच्छा भाग्य सिर्फ पति ही माना जाता है। वह चाहे जैसा दुर्जन हो और उससे छुटकारा पाकर स्त्री को सच्ची शांति मिलती हो तो भी, वह न हो तो स्त्री का भाग्य अस्त हुआ माना जायेगा, और स्त्री को आशीर्वाद क्या दिया जाता है ? - ‘सौभाग्यवती भव।’ लेकिन पति को आशीर्वाद देते हुए उसके दीर्घायु की कामना की जाती है। स्त्री को सीधे ‘दीर्घायु हो’ जैसा आशीर्वाद नहीं दिया जाता, क्योंकि एक पत्नी गुजर जाये तो दूसरी स्त्री के साथ विवाह करना पुरुष के लिए सहज है।

जो लोग भारतीय स्त्री की प्रतिमा को ऊँचे आसन पर बिठाकर उसकी ओर अहोभाव से देखते हैं, उनसे पूछें – मान लीजिए स्त्री का इस समाज में जो स्थान है और उसकी वजह से उसे जो कुछ सहना पड़ता है, वह सब पुरुष के हिस्से में आये तो ?

मान लीजिए कि पुरुष को विवाह करते ही माँ-बाप से अलग होना पड़े तो ? बचपन से पुरुष के मन में भरा जाये कि उसे विवाह करके स्त्री के साथ मेल-मिलाप से जीना और ससुराल वालों की सेवा करना उसके जीवन का लक्ष्य है, तो ? विवाह होते ही पुरुष के नाम धाम-उपनाम-धर्म बदल जाते हों, तो ? स्त्री का अनुगामी बने रहने में ही उसकी सर्वोच्च गुणवत्ता मानी जाये तो ? पत्नी की मृत्यु पर उसे शोक मनाना पड़े, महीनों तक घर में बंद रहना पड़े, मनपसंद कपड़ों की जगह एक खास तरह के कपड़े पहनने पड़ें अपने नाम और परिधान से शेष जीवनपर्यंत अपना वैधुर्य प्रकट करते रहना पड़े तो ? विवाह-विधि में ‘पुरुषदान’ किया जाये, विवाहित पुरुष को ‘श्रीमान’ या ‘सौभाग्यवान’ और विधुर को ‘हिमालय स्वरूप’ जैसा विशेषण लगाना पड़े तो ? घर में स्त्री का वर्चस्व हो और संपत्ति का कारोबार वही संभाले तो ? पुरुष को निम्न स्थान पर रखने का कानून स्त्री बनाये और पुरुष के दिमाग में जन्म से ही यह भर दिया जाये कि त्याग और सेवा के लिए, स्त्री के सुख और सुविधा के लिए उसने शरीर धारण किया है ऐसे आदर्श को सुंदर सुकुमार नाम पहचानकर पुरुष के मन में स्थिर कर दिया जाये तो ? विधुर होते ही वह अपशकुन माना जाये तो विधुर पुरुषों के झुंड के झुंड काशी या हरिद्वार में गंगातट पर निष्क्रिय जीवन बिताते हों तो ? या वह विवाह करे और जितनी बार करे उतनी बार उसका नाम-उपनाम बदलता हो, तो ?

कोई भी न्यायप्रिय व्यक्ति इन प्रश्नों को पढ़कर अस्वस्थ हो जाये। लेकिन स्त्री यह सारा अन्याय सहती है, सदियों-सदियों से सहती आयी है। बचपन से ही स्त्री के जीवन की गति पुरुष की दिशा में होती है। ब्याह के बाद लड़की को पराये घर में परआज्ञा में बँधकर और उसी में समाधान मानकर जीना है, इसे ही ध्यान में रखकर लड़की का लालन-पालन किया जाता है, जरा-सी भूल होने पर ‘ससुराल में कैसे चलेगा ?’ ऐसा उलाहना दिया जाता है। इसे ध्यान में रखकर ही उसे पढ़ाया जाता है या उसकी पढ़ाई छुड़वाई जाती है।

लड़की ब्याह के बाद पति को माँ-बाप से अलग रहने की प्रेरणा दे तो उसकी खूब निंदा होती है, किंतु विवाह के कारण स्वयं लड़की को अपने माँ-बाप से बिछुड़ना पड़ता है, यह किसी को अखरता नहीं है। क्या प्रेम या संबंध का कर्तव्य पुत्र और उसके मातापिता के बीच ही होता है, पुत्री और पुत्री के माँ-बाप के बीच नहीं। इस उपन्यास को लिखते हुए, 1983 में मैंने कॉलेज की बहुत-सी छात्राओं, काम करनेवाली लड़कियों, कला-प्रवृत्ति में लगी युवतियों से पूछा था – ‘‘विवाद के बाद आप लोग अपना कार्य जारी रखेंगी न ?’’ एक-दो अपवाद के सिवाय सभी लड़कियों ने कहा था – ‘‘हमें घर कैसा मिलता है, उसी पर सब निर्भर है।’’ ‘‘अपना भविष्य गढ़ना तुम्हारे हाथ में है’’ यह प्रेरणा-सूत्र स्त्री के लिए नहीं है। पति या ससुराल वाले न चाहें तो वह अपना काम, अपनी कला-प्रवृत्ति वगैरह छोड़ने के लिए तैयार है, और उसमें गर्व भी मानती है। इसका कारण यह है कि अपने व्यक्तित्व का विकास करके कोई सिद्धि प्राप्त करने की जगह उसे यह आदर्श सिखाया गया है कि उसे अपना विसर्जन करना है। यही उसे अपना चरम कर्त्तव्य लगता है। बौद्धिकता, निर्भयता, स्वतंत्र, अभिप्राय, विकसित व्यक्तित्व, आत्मविश्वास – ये सब विवाहोत्सुक लड़की के गुण नहीं माने जाते। पहले रूप देखा जाता है, फिर यह देखा जाता है कि उसमें विनय-विवेक हैं या नहीं। और उस विनय संकोचशीलता को संस्कारिता का नाम दिया जाता है। विवाह से पहले उसकी अन्य क्षेत्रों की सिद्धियों की प्रशंसा होती है, किंतु विवाह के बाद तो घरेलू कामकाज में उसकी कुशलता, संपूर्ण आज्ञाकारिता और लज्जा ही उसके आभूषण माने जाते हैं। कवियों-लेखकों ने ‘लज्जा’ को शोभा मानकर उसका सुंदर वर्णन किया है, जिससे स्त्रियाँ लजाकर अपना स्पष्ट अभिप्राय कह न सकें। लज्जा तो किसी गलत काम से आनी चाहिए।

भला, लज्जा में गुण जैसा क्या है ? विनय और लज्जा पर्याय नहीं हैं। सरलता, स्पष्टता, निर्भीकता यही सराहनीय तत्त्व हैं।

विवाह के बाद स्त्री की कुल यात्रा उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व के विलोपन की यात्रा है। विवाह से पुरुष को प्रभुता, एक व्यक्ति पर अधिकार, उससे सेवा-टहल पाने का हक मिलता है। स्त्री के लिए वही विवाह आनंदभरी मुक्त विहार की बगिया में से घरेलू काम, जिम्मेदारी और प्रतिबंधों की बंद हवेली में प्रवेश है। स्त्री को विवाह से किसी की सेवा-टहल प्राप्त नहीं होती, उसे तो सबकी सेवा करके, सबको रिझा कर अपने अभिप्राय, इच्छा, रुचि, आग्रह आदि को छोड़कर, एक व्यक्तित्वविहीन यंत्र जैसा बनकर रहना होता है। ससुरालवालों को क्या लगेगा, इसकी हर वक्त चिंता करते हुए जीना होता है। खानदान के सारे सामाजिक व्यवहार उसे संभालने होते हैं। पुरुष का पत्नी के रिश्तेदारों के प्रति क्वचित ही कोई कर्तव्य माना जाता है, सज्जनतावश वह कुछ करे तो अलग बात है, जबकि स्त्री के तो ससुरालवालों के प्रति हजारों कर्तव्य होते हैं।

ब्याह होने पर पुरुष की जीवन व्यवस्था खास बदलती नहीं, स्त्री की तो समूची बदल जाती है। कल ही एक युवती मिली थी। अभी-अभी एम. बी. बी. एस. पास किया है। बोली – ‘‘अब मेरा नाम स्मिता है।’’ मैंने कहा – ‘‘तुम्हारा नाम तो सुनीता था न ?’’ बोली – ‘‘ब्याह के बाद उन लोगों ने नाम बदल दिया। घर मे उस नाम के दो हो गये।’’ किंतु भाई का और पति का नाम एक हो तो किसी स्त्री ने पति का नाम बदला है ? इस तरह घर-कुटुंब, नाम-धाम ग्राम बदलने के कारण स्त्री की मूल पहचान कहीं नहीं रहती। एक ही परिवार के दो पुत्रों ने किसी क्षेत्र में नाम कमाया हो तो परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, किंतु एक ही परिवार की दो पुत्रियों ने प्रसिद्धि पायी हो तो पहले तो यही नहीं पता चलता कि वे एक परिवार की हैं, क्योंकि उनके उपनाम बदल गये होते हैं। प्रसिद्धि शिक्षाविद् डा. माधुरी बेन शाह और प्रशासन क्षेत्र में जानी-मानी जिला कलेक्टर श्री मृदुलाबेन वशी दोनों संगी बहने हैं और कोठारी कुटुंब की बेटियां हैं, यह लोगों को कैसे मालूम हो ? सरोजनी नायडू और हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय भाई-बहन हैं यह सारी दुनिया जानती है। दोनों प्रसिद्ध लेखिकाएं वर्षा अडालजा और इला आरब मेहता बहनें हैं और लेखक गुणवंतराय आचार्य की बेटियां हैं, इसकी पाठकों को खबर तक नहीं।

धर्म एक अत्यंत गहरी गंभीर और व्यक्तिगत श्रद्धा की बात है। स्त्रियाँ अधिक धर्मनिष्ठ मानी जाती हैं। किंतु उनका अपना निजी धर्म कहीं होता है ? वे मानों कि बचपन से वैष्णव कुटुंब की हों किंतु जैन से (या स्वामीनारायण या और कोई भी) ब्याह करें तो वे सरलता से जैन धर्म अपना लेती हैं। जैसे उनकी अपनी कोई आस्था ही नहीं, कोई विचार या मान्यता नहीं। स्त्री भला क्या विचार करे ! जो पति का धर्म, वही उसका धर्म ! इसीलिए तो उसे ‘सदधर्मचारिणी’ कहा है, पति को ‘सहधर्मचारी’ नहीं कहते। किसी उदारविचार के माने जानेवाले कुटुंब में पत्नी को अपना धर्म पालने की छूट हो तो भी उसके बच्चे तो पति के धर्म के ही होंगे। जाति भी बच्चों को पिता की ही मिलेगी, माँ की नहीं।

इस तरह स्त्री का समग्र अस्तित्व ही पुरुष-आश्रित होने की वजह से पति न हो, छोड़कर चला जाये या गुजर जाये तो स्त्री की बहुत दुर्दशा होती है। पुराने जमाने में विधवाओं की जो दुर्दशा होती थी, उसे पढ़कर हम काँप उठते हैं। पति की चिता पर उसे जीते जी जला दिया जाता था। अभी कुछ समय पहले तक उसका सिर मुँडा दिया जाता था। वह लाल या काली धोती ही पहनती। घर के बाहर शायद ही निकलती। समाज में ही नहीं, घर में भी उसकी कोई कीमत न रहती। उसे खाना भी कम दिया जाता, जिससे उसका शरीर सूख जाये, उसका रूप कुम्हला जाये, भूख की पीड़ा से उसकी शारीरिक इच्छाएं मर जायें और उसकी पवित्रता बरकरार रहे। जीवन के आनंदलोक में से उसे संपूर्णत: बहिष्कृत कर दिया जाता। वह अपशकुन मानी जाती और किसी मंगल विधि में हिस्सा नहीं ले सकती। संपत्ति में उसका हिस्सा नहीं रहता। उसकी परिस्थिति का कुछ वास्तविक हृदय विदारक चित्रण हमें झवेरचन्द्र मेघाणी की कथाओं में मिलता है।

विधवा स्त्री भी ‘फलाने की विधवा’ की तरह पहचानी जाती है, पुरुष को ‘फलाने का विधुर’ कोई नहीं कहता। स्त्री को मनपसंद कपड़े पहनने की छूट नहीं। कुमकुम विहीन ललाट रखकर (या काली बिंदी लगाकर) उसे अपनी दयनीय स्थिति का प्रदर्शन करते रहना पड़ता है। पुरुष दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ब्याह करे, छोटी उम्र की कन्या से विवाह करे, बच्चे हो तो भी ब्याह करे, किसी को एतराज नहीं, पत्नी को मरे हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि उनके पुन: विवाह की बातें शुरू हो जाती हैं। कोई पुरुष फिर से शादी न करे तो अलग बात है, अन्यथा उसकी दूसरी शादी करना स्वाभाविक माना जाता है। जैसे ब्याह से वैसे ही पत्नी की मृत्यु से भी पुरुष की जीवन व्यवस्था में बहुत फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए स्त्री हटाई जा सके ऐसी वस्तु एक्सपेंडबल कॉमोडिटी है। स्त्री के लिए पति है सौभाग्य, सर्वस्व। पति की मृत्यु होने पर स्त्री का पूरा जीवन छिन्न-विछिन्न हो जाता है। वह असहाय, लाचार, अरक्षित बन जाती है। अभी-अभी तक वो उसका संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं था। आज बड़े शहरों में शिक्षित वर्ग में परिस्थिति कुछ बदली है। किंतु वृहद् समाज में तो यही स्थिति है। विधवा होने पर स्त्री धर्म की ओर अधिक झुकती है क्योंकि उसे कोई आलंबन चाहिए। विधवा-विवाह का प्रमाण मध्यवर्ग में आज भी बहुत कम है। इतना ही नहीं, कोई जानी-मानी स्त्री विधवा होने पर फिर से ब्याह करे तो उसकी ‘इमेज’ को क्षति पहुँचती है।

इस तरह चारों ओर से मर्यादाएं निर्धारित कर स्त्री के लिए जो स्थान निश्चित किया गया है, उससे वह विद्रोह न कर बैठे इसलिए बड़े-बड़े आदर्श नामों से मढ़ गया है, उसे अनेक महिमाओं से मंडित किया गया है। ऐसा ही एक महिमामय नाम है – मातृत्व।

हमारे यहाँ मातृत्व का जो गौरवगान किया गया है वह एक ‘मिथ’ है। मैं तो यों कहूँगी कि वह एक दंभ है। अरविंद आश्रम की माताजी ने एक बार कहा था कि ‘माता को अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसका लोगों ने अद्भुत चित्र खड़ा किया है.... इस बात में मनुष्य के पास अलंकारिक भाषा में बात करने की जो शक्ति है उसे छोड़ दें, तो फिर ऊँचे प्रकार की वाणी – जैसे स्तन्य प्राणी – सब में अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वह ठीक उसी प्रकार का होता है...

बालक को जन्म प्रत्यक्ष रूप से माता ही देती है, नौ महीने तक वह माँ के उदर में पलता है, उससे स्वाभाविक ही जन्म के समय माँ-बालक का एक अनूठा संबंध बनता है। जन्म के बाद लंबे समय तक बालक को पोषण-संवर्धन के लिए माँ की संभाल-उष्मा-सेवा की जरूरत होती है। इस कार्य के लिए अपनी सुख सुविधा को भूल जाना माँ के लिए सहज है, लगभग ‘इन्स्टिंक्स’ रूप है। बालक के जीवन-संरक्षण के लिए माँ की ओर से यह अत्यंत जरूरी है, नहीं तो बालक का स्वस्थ लालन-पालन मुश्किल हो जाये। प्राणियों में भी ठीक यही वृत्ति बच्चों के पालन में होती है।

इस तरह स्त्री एक ऐसा कार्य करती है, जो मानव-जीवन के सातत्य के लिए अनिवार्य है। यह कार्य सिर्फ वही कर सकती है। इस एक अति विशिष्ट कार्य के लिए, उसे जीवन का बहुत सा समय और समग्र ध्यान-शक्ति उसमें लगानी पड़ती है।

किंतु क्या स्त्री को इस अद्वितीय काम के लिए पूरी सुविधा मिलती है ? उसके मातृपद को गौरवान्वित किया गया है, जिससे वह इस अति जरूरी काम को मूल्यवान समझे और उसके लिए त्याग करे। असके प्रेम को निस्वार्थ माना गया, जिससे वह अपने त्याग- समर्पण का बदला न माँगे। किंतु मातृपद के गौरव के तौर पर बड़े-बड़े और सुंदर शब्दों से अधिक कौन सा मान सम्मान मिलता है ? उसकी विशिष्टता का मूल्य कहाँ है ? क्या कौटुंबिक, सामाजिक, धर्मिक क्रिया-अनुष्ठान ऐसे हैं जिनमें माता का ही मुख्य स्थान हो, या जिनमें माता के बगैर काम न चले ? मातृत्म का गुणगान करनेवाले समाज ने माता को कौन से विशेष अधिकार दिये हैं ? पुत्र माँ की मृत्यु के बाद उसका स्मारक बले बनाये, माँ जिंदा हो तो उसे अधिकतर पुत्र की मोहताज होकर रहना पड़ता है।

और ‘माँ’ बनना यदि सचमुच ही गौरव की बात है तो कुँवारी माता या विधवा के माँ बननेवाले अथवा बलात्कार द्वारा जबर्दस्ती मां बना दिये जाने पर स्त्री को यह गौरव क्यों नहीं मिलता ! उसे तो कैसी लांछनकारी स्थिति में जीना पड़ता है। बच्चों का त्याग करना पड़ता है या दोषपूर्ण बिताना पड़ता है। जो इसके लिए जिम्मेदार है उस पुरुष को तो कष्ट नहीं होता, किन्तु उसका शिकार बनी हुई स्त्री को ही तरह-तरह की लांछना आदि से गुजरना पड़ता है।

‘‘जो बालक को जन्म दे वह माँ...’’ इस अर्थ में तो ये सारी स्त्रियाँ भी माताएँ हैं तो कहाँ हैं उनकी सँभाल, उनकी रक्षा ? कौन करता है उनका सम्मान ?

बच्चे के लालन-पालन में पिता का योगदान बहुत कम होता है। बच्चों को जरा खिलाकर वे आनंद तो लेते हैं, किंतु बच्चों को दूध पिलाना या उनके गंदे कपड़े साफ करने का काम क्वचित ही करते हैं। बच्चे के पालन-पोषण में मातृत्व जितनी ही पितृत्व की, उष्माभरी गोद जितनी ही बलशाली हाथों में कूदने की जरूरत होती है। किंतु पुरुष के लिए अच्छा पिता या अच्छा पति बनने का कोई सामाजिक आदर्श नहीं गढ़ पाया है। तो श्रेय सह पिता को और कम सब माता को – क्या यह श्रमविभाजन का खास प्रकार है ?

और हर एक कन्या भावी माता है, फिर भी पुत्री जन्म पर उत्सव नहीं होता या मिठाई नहीं बँटती (इस उपन्यास को पढ़ने के बाद दो कुटुंबों ने पुत्री जन्म पर मिठाई बाँटी थी)। ‘अनेक पुत्रों’ की माता गौरव का अनुभव करती है, ‘अनेक पुत्रियों’ की माता के मन में सूक्ष्म अपराधभाव रहता है। लाखों स्त्रियाँ ‘पुत्र’ के लिए तरसती हैं, जहाँ-तहाँ मन्नत मानती हैं, दावा करती हैं, व्रत-उपवास करती हैं और पुत्री-जन्म से निराश होती हैं। स्त्री को ‘पुत्रवती भव’ का आशीर्वाद दिया जाता है, ‘पुत्रीवतीभव’ का नहीं। पुत्र जन्म की महिमा तो देखिए – कैसा आनंद ? तो कहेंगे – ‘पुत्र जन्म जैसा आनंद। कैसी ममता ? तो कहेंगे – पहले बेटे जैसी ममता। पुत्री के जन्म की ऐसी नकारात्मक अवगणना और ऐसी उक्तियों में क्या माता का अर्थात स्त्री गौरव प्रगट होता है ?

1982 की जुलाई से शुरू होकर 40 हफ्तों तक यह उपन्यास धारावाहिक रूप में ‘जन्मभूमि – प्रवासी’ के रविवारीय संस्करण में छपा तब इसने काफी हलचल पैदा की। ‘‘आपको जेल में भेजना चाहिए’’ से लेकर ‘‘आपको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए-’’ तक की प्रतिक्रियाएँ सामने आयीं। मेरे सद्भाग्य से जेल में भेजने की इच्छा रखनेवालों की संख्या अल्प थी। मेरा बड़ा पुरस्कार तो था चारों ओर से मुझे मिले हुए सैकड़ों स्त्रियों के पत्र, जिनमें एक ही स्वर मुख्य था कि यह तो हमारी बात है; हमने जो सही और कही नहीं वह हमारी वेदना, हमारे आँसू, हमारे दबे आक्रोश की बात है यह। स्त्रियों को वसुधा के जीवन में खुद के जीवन का ऐसा प्रतिबिंब दिखायी दिया है कि उन्होंने मेरे घर आकर, पत्र लिखकर, टेलीफोन पर, राह में रोक कर इस बारे में मुझसे बातें कीं। बिलकुल अपरिचित स्त्रियों ने रात-बेरात घर आकर वेदना की कथाएँ मुझे सुनायीं। रेखा जोशी नाम की बहन ने बहुत कलात्मक ढंग से लिखा था, ‘वसुधा पा पात्र, मुझे लगता है कि मैं उससे मिली हूँ। उसे पहचानती हूँ। बहुत याद किया तब याद आया कि यह तो मैं ही हूँ।’

उपन्यास में वर्णित अधिकतर परिस्थितियों का आधार सत्य घटनाएँ हैं, और इस तरह यह करीब-करीब दस्तावेजी कथा है। इस दुनिया में स्त्रियों का स्थान हमेशा दोयम दरजे का रहा है, इस सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। इस देश में ही नहीं, दुनिया के सभी देशों में ऐसी स्थिति है। फिर भी बहुत से लोगों ने महसूस किया कि उपन्यास में मेरे द्वारा किया गया चित्रण वास्तविकता से दूर है। उन्हें लगता है कि स्त्रियों का हमारे समाज में हमेशा गौरवपूर्ण स्थान रहा है, माँ के रूप में वह पूजनीय रही है। पुरुष के पीछे उसकी ही शक्ति काम करती है। स्त्रीत्व की भारतीय कल्पना सदा ऊँची रही है, उसी आधार पर भारतीय समाज अभी तक टिका रहा है।

वास्तविकता क्या है ?

वेदकाल में स्त्रियों को विरासत के अधिकार के सिवा दूसरी बहुत-सी बातों में पुरुषों के बराबर अधिकार थे। फिर मनुस्मृति के कानून, उसकी अर्थव्यवस्था आयी और स्त्री को शूद्र की कक्षा में स्थान मिला। ठेठ उसी वक्त से स्त्री और शूद्र, दोनों वर्गों के प्रश्न लगभग समांतर रहे हैं। स्त्री की विवाह-उम्र घटा दी गयी, जिससे उसकी शिक्षा भी घट गयी। आदर्श स्त्री की अनेक परिभाषाएं निश्चित की गयीं, जिनमें उसके समग्र व्यक्तित्व को पुरुष-निर्भर संबंधों में बाँध दिया गया। पति चाहे जो हो, उसके प्रति पूर्ण समर्पण स्त्री का सबसे बड़ा गुण माना गया और उस क्रम में त्याग और सहनशीलता उसकी विशेषता मानी गयी। स्त्री को पति सेवा करने का, पति का वंश चलाने के लिए पुत्रों को जन्म देनेवाला साधन मात्र माना गया है। स्त्री की पवित्रता के लिए अनेक नियम और प्रतिबंध लगाये गये। समाज में पितृ सत्ता ज्यों-ज्यों प्रस्थापित होती गयी, सब क्षेत्रों में पुरुषों का आधिपत्य दृढ़ होता गया। ‘पति परमेश्वर’ यह स्त्री-जीवन का मार्गदर्शक सूत्र बना। उसके जीवन के सारे समीकरण पति-संबंधों से जुड़ गये। एक पुरुष को संत-पद पाने के लिए दीर्घ पुरुषार्थ भरी साधना करनी पड़ती है। स्त्री को सती-पद पाने के लिए केवल पतिनिष्ठा की जरूरत है। इसीलिए सतीत्व शब्द में ‘सत’ का जो एक अधिक अर्थ है वह सिर्फ स्त्री के लिए है। पुरुष के लिये जिसका इस्तेमाल कर सके वैसा ‘सती’ के अर्थ वाला कोई शब्द नहीं है क्योंकि पुरुष के लिए ऐसी स्थिति की कल्पना की नहीं है।

रामायण-काल में राम ने सीता का त्याग किया और उस त्याग का अभिनंदन किया गया क्योंकि राम ने अधिक ऊँचे मूल्य की खातिर-जनता की इच्छा की खातिर सीता का त्याग किया था, किन्तु सीता ने कहा था कि मैं तो राम की छाया की भाँति उनके साथ जाऊंगी, क्योंकि उनके जीवन में राम से अधिक ऊँचा मूल्य दूसरा था नहीं। सीता के लिए जीवन की अंतिम मंजिल राम ही हैं, राम के लिए अंतिम मंजिल सीता नहीं हैं। सीता ने कहा: जन्म-जन्मांतर आप ही पतिरूप में मिलें। राम ने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की। पिता की खातिर राम ने राज्य तजकर वनवास लिया था। पत्नी की खातिर वह राज्य तजकर वन में साथ नहीं जा सके।

महाभारत में क्या है ? युधिष्ठिर द्रौपदी को जब जुए में हार गये तब द्रोपदी ने पूछा- धर्मराज जब स्वयं को हार गये हैं, तो फिर क्या मुझे दांव पर लगाने का अधिकार उन्हें है ?

अर्थात् धर्मराज को द्रोपदी को दांव पर लगाने का अधिकार होता – यदि वे स्वयं को हार न गये होते।

इस तरह स्त्री जीतने की, हारने की, शर्त में दांव पर लगाने की, दान में देने की वस्तु मानी गयी। हमारे एक प्रखर चिंतक दादा धर्माधिकारी ने कहीं लिखा है: पुराण कथाओं में स्त्रियों का मुख्य ‘रोल’ क्या था ? किसी ऋषि-मुनि की तपस्या भंग करनी हो तो उसका उपयोग किया जाता है। कोई राजा खुश होता है तो कहता है: आधा राज और राजकन्या दूँगा। प्रसन्न होकर जैसे राजा कोई वस्तु भेंट में दे, उसी तरह राजकन्या भी दे। वह भी एक देने की चीज है। विवाह में दिया जानेवाला ‘कन्यादान’ भी यही बतलाता है कि कन्या दान की चीज है।

स्त्री को स्वतंत्र व्यक्ति न मानने की वजह से और उसके जीवन का समग्र अस्तित्व ही पुरुष-निर्भर संबंधों से जुड़ा होने से उसकी नामरूप सहित सारी पहचान पुरुष-आधारित है। एक स्त्री या तो पत्नी है, या विधवा है। एक पुरुष की पहचान करवाते हुए ये श्री मोहन पटेल हैं, इतना कहना काफी है। वे कवि हैं या नौकरीपेशा हैं, इतनी पहचान काफी है। वे शादी शुदा हैं या नहीं यह जानना अप्रस्तुत है। किंतु स्त्री के नाम के पहले सदा सर्वदा मिस या मिसेस, कुमारी या श्रीमती जैसे विशेषण लगाकर उसकी वैवाहिक-स्थिति जाहिर की जाती है। शादी के बाद ‘सौ’ या ‘अ. सौ’ लगाकर और विधवा होने के बाद ‘गंगास्वरूप’ लगाकर भी उसकी पतिविषयक स्थिति जाहिर की जाती है।

नाम की तरह वेशभूषा भी पुरुष के संबंध में स्त्री क्या है, इसे दर्शाने का काम करती है। पति हो, तो वह फलानी तरह का श्रृंगार करे, सुंदर कपड़े पहने। न हो तो मंगलसूत्र, नाक का कांटा, बिन्दी वगैरह धारण नहीं कर सकती। (आजकल विधवा होने पर काली बिंदी लगाने की प्रथा चल निकली है, जो इसी तरह का स्थिति दर्शक श्रृंगार है और इसलिए गलत या हानिकारक है) अ. सौ. में पति ही स्त्री का सौभाग्य है ऐसा स्पष्ट है। स्त्री दूसरी तरह से चाहे जितना यश प्राप्त करे, उत्तम कार्य करे किंतु पति न हो तो उसे सौभाग्यवती नहीं कह सकते। सौभाग्य याने अच्छा भाग्य सिर्फ पति ही माना जाता है। वह चाहे जैसा दुर्जन हो और उससे छुटकारा पाकर स्त्री को सच्ची शांति मिलती हो तो भी, वह न हो तो स्त्री का भाग्य अस्त हुआ माना जायेगा, और स्त्री को आशीर्वाद क्या दिया जाता है ? - ‘सौभाग्यवती भव।’ लेकिन पति को आशीर्वाद देते हुए उसके दीर्घायु की कामना की जाती है। स्त्री को सीधे ‘दीर्घायु हो’ जैसा आशीर्वाद नहीं दिया जाता, क्योंकि एक पत्नी गुजर जाये तो दूसरी स्त्री के साथ विवाह करना पुरुष के लिए सहज है।

जो लोग भारतीय स्त्री की प्रतिमा को ऊँचे आसन पर बिठाकर उसकी ओर अहोभाव से देखते हैं, उनसे पूछें – मान लीजिए स्त्री का इस समाज में जो स्थान है और उसकी वजह से उसे जो कुछ सहना पड़ता है, वह सब पुरुष के हिस्से में आये तो ?

मान लीजिए कि पुरुष को विवाह करते ही माँ-बाप से अलग होना पड़े तो ? बचपन से पुरुष के मन में भरा जाये कि उसे विवाह करके स्त्री के साथ मेल-मिलाप से जीना और ससुराल वालों की सेवा करना उसके जीवन का लक्ष्य है, तो ? विवाह होते ही पुरुष के नाम धाम-उपनाम-धर्म बदल जाते हों, तो ? स्त्री का अनुगामी बने रहने में ही उसकी सर्वोच्च गुणवत्ता मानी जाये तो ? पत्नी की मृत्यु पर उसे शोक मनाना पड़े, महीनों तक घर में बंद रहना पड़े, मनपसंद कपड़ों की जगह एक खास तरह के कपड़े पहनने पड़ें अपने नाम और परिधान से शेष जीवनपर्यंत अपना वैधुर्य प्रकट करते रहना पड़े तो ? विवाह-विधि में ‘पुरुषदान’ किया जाये, विवाहित पुरुष को ‘श्रीमान’ या ‘सौभाग्यवान’ और विधुर को ‘हिमालय स्वरूप’ जैसा विशेषण लगाना पड़े तो ? घर में स्त्री का वर्चस्व हो और संपत्ति का कारोबार वही संभाले तो ? पुरुष को निम्न स्थान पर रखने का कानून स्त्री बनाये और पुरुष के दिमाग में जन्म से ही यह भर दिया जाये कि त्याग और सेवा के लिए, स्त्री के सुख और सुविधा के लिए उसने शरीर धारण किया है ऐसे आदर्श को सुंदर सुकुमार नाम पहचानकर पुरुष के मन में स्थिर कर दिया जाये तो ? विधुर होते ही वह अपशकुन माना जाये तो विधुर पुरुषों के झुंड के झुंड काशी या हरिद्वार में गंगातट पर निष्क्रिय जीवन बिताते हों तो ? या वह विवाह करे और जितनी बार करे उतनी बार उसका नाम-उपनाम बदलता हो, तो ?

कोई भी न्यायप्रिय व्यक्ति इन प्रश्नों को पढ़कर अस्वस्थ हो जाये। लेकिन स्त्री यह सारा अन्याय सहती है, सदियों-सदियों से सहती आयी है। बचपन से ही स्त्री के जीवन की गति पुरुष की दिशा में होती है। ब्याह के बाद लड़की को पराये घर में परआज्ञा में बँधकर और उसी में समाधान मानकर जीना है, इसे ही ध्यान में रखकर लड़की का लालन-पालन किया जाता है, जरा-सी भूल होने पर ‘ससुराल में कैसे चलेगा ?’ ऐसा उलाहना दिया जाता है। इसे ध्यान में रखकर ही उसे पढ़ाया जाता है या उसकी पढ़ाई छुड़वाई जाती है।

लड़की ब्याह के बाद पति को माँ-बाप से अलग रहने की प्रेरणा दे तो उसकी खूब निंदा होती है, किंतु विवाह के कारण स्वयं लड़की को अपने माँ-बाप से बिछुड़ना पड़ता है, यह किसी को अखरता नहीं है। क्या प्रेम या संबंध का कर्तव्य पुत्र और उसके मातापिता के बीच ही होता है, पुत्री और पुत्री के माँ-बाप के बीच नहीं। इस उपन्यास को लिखते हुए, 1983 में मैंने कॉलेज की बहुत-सी छात्राओं, काम करनेवाली लड़कियों, कला-प्रवृत्ति में लगी युवतियों से पूछा था – ‘‘विवाद के बाद आप लोग अपना कार्य जारी रखेंगी न ?’’ एक-दो अपवाद के सिवाय सभी लड़कियों ने कहा था – ‘‘हमें घर कैसा मिलता है, उसी पर सब निर्भर है।’’ ‘‘अपना भविष्य गढ़ना तुम्हारे हाथ में है’’ यह प्रेरणा-सूत्र स्त्री के लिए नहीं है। पति या ससुराल वाले न चाहें तो वह अपना काम, अपनी कला-प्रवृत्ति वगैरह छोड़ने के लिए तैयार है, और उसमें गर्व भी मानती है। इसका कारण यह है कि अपने व्यक्तित्व का विकास करके कोई सिद्धि प्राप्त करने की जगह उसे यह आदर्श सिखाया गया है कि उसे अपना विसर्जन करना है। यही उसे अपना चरम कर्त्तव्य लगता है। बौद्धिकता, निर्भयता, स्वतंत्र, अभिप्राय, विकसित व्यक्तित्व, आत्मविश्वास – ये सब विवाहोत्सुक लड़की के गुण नहीं माने जाते। पहले रूप देखा जाता है, फिर यह देखा जाता है कि उसमें विनय-विवेक हैं या नहीं। और उस विनय संकोचशीलता को संस्कारिता का नाम दिया जाता है। विवाह से पहले उसकी अन्य क्षेत्रों की सिद्धियों की प्रशंसा होती है, किंतु विवाह के बाद तो घरेलू कामकाज में उसकी कुशलता, संपूर्ण आज्ञाकारिता और लज्जा ही उसके आभूषण माने जाते हैं। कवियों-लेखकों ने ‘लज्जा’ को शोभा मानकर उसका सुंदर वर्णन किया है, जिससे स्त्रियाँ लजाकर अपना स्पष्ट अभिप्राय कह न सकें। लज्जा तो किसी गलत काम से आनी चाहिए।

भला, लज्जा में गुण जैसा क्या है ? विनय और लज्जा पर्याय नहीं हैं। सरलता, स्पष्टता, निर्भीकता यही सराहनीय तत्त्व हैं।

विवाह के बाद स्त्री की कुल यात्रा उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व के विलोपन की यात्रा है। विवाह से पुरुष को प्रभुता, एक व्यक्ति पर अधिकार, उससे सेवा-टहल पाने का हक मिलता है। स्त्री के लिए वही विवाह आनंदभरी मुक्त विहार की बगिया में से घरेलू काम, जिम्मेदारी और प्रतिबंधों की बंद हवेली में प्रवेश है। स्त्री को विवाह से किसी की सेवा-टहल प्राप्त नहीं होती, उसे तो सबकी सेवा करके, सबको रिझा कर अपने अभिप्राय, इच्छा, रुचि, आग्रह आदि को छोड़कर, एक व्यक्तित्वविहीन यंत्र जैसा बनकर रहना होता है। ससुरालवालों को क्या लगेगा, इसकी हर वक्त चिंता करते हुए जीना होता है। खानदान के सारे सामाजिक व्यवहार उसे संभालने होते हैं। पुरुष का पत्नी के रिश्तेदारों के प्रति क्वचित ही कोई कर्तव्य माना जाता है, सज्जनतावश वह कुछ करे तो अलग बात है, जबकि स्त्री के तो ससुरालवालों के प्रति हजारों कर्तव्य होते हैं।

ब्याह होने पर पुरुष की जीवन व्यवस्था खास बदलती नहीं, स्त्री की तो समूची बदल जाती है। कल ही एक युवती मिली थी। अभी-अभी एम. बी. बी. एस. पास किया है। बोली – ‘‘अब मेरा नाम स्मिता है।’’ मैंने कहा – ‘‘तुम्हारा नाम तो सुनीता था न ?’’ बोली – ‘‘ब्याह के बाद उन लोगों ने नाम बदल दिया। घर मे उस नाम के दो हो गये।’’ किंतु भाई का और पति का नाम एक हो तो किसी स्त्री ने पति का नाम बदला है ? इस तरह घर-कुटुंब, नाम-धाम ग्राम बदलने के कारण स्त्री की मूल पहचान कहीं नहीं रहती। एक ही परिवार के दो पुत्रों ने किसी क्षेत्र में नाम कमाया हो तो परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, किंतु एक ही परिवार की दो पुत्रियों ने प्रसिद्धि पायी हो तो पहले तो यही नहीं पता चलता कि वे एक परिवार की हैं, क्योंकि उनके उपनाम बदल गये होते हैं। प्रसिद्धि शिक्षाविद् डा. माधुरी बेन शाह और प्रशासन क्षेत्र में जानी-मानी जिला कलेक्टर श्री मृदुलाबेन वशी दोनों संगी बहने हैं और कोठारी कुटुंब की बेटियां हैं, यह लोगों को कैसे मालूम हो ? सरोजनी नायडू और हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय भाई-बहन हैं यह सारी दुनिया जानती है। दोनों प्रसिद्ध लेखिकाएं वर्षा अडालजा और इला आरब मेहता बहनें हैं और लेखक गुणवंतराय आचार्य की बेटियां हैं, इसकी पाठकों को खबर तक नहीं।

धर्म एक अत्यंत गहरी गंभीर और व्यक्तिगत श्रद्धा की बात है। स्त्रियाँ अधिक धर्मनिष्ठ मानी जाती हैं। किंतु उनका अपना निजी धर्म कहीं होता है ? वे मानों कि बचपन से वैष्णव कुटुंब की हों किंतु जैन से (या स्वामीनारायण या और कोई भी) ब्याह करें तो वे सरलता से जैन धर्म अपना लेती हैं। जैसे उनकी अपनी कोई आस्था ही नहीं, कोई विचार या मान्यता नहीं। स्त्री भला क्या विचार करे ! जो पति का धर्म, वही उसका धर्म ! इसीलिए तो उसे ‘सदधर्मचारिणी’ कहा है, पति को ‘सहधर्मचारी’ नहीं कहते। किसी उदारविचार के माने जानेवाले कुटुंब में पत्नी को अपना धर्म पालने की छूट हो तो भी उसके बच्चे तो पति के धर्म के ही होंगे। जाति भी बच्चों को पिता की ही मिलेगी, माँ की नहीं।

इस तरह स्त्री का समग्र अस्तित्व ही पुरुष-आश्रित होने की वजह से पति न हो, छोड़कर चला जाये या गुजर जाये तो स्त्री की बहुत दुर्दशा होती है। पुराने जमाने में विधवाओं की जो दुर्दशा होती थी, उसे पढ़कर हम काँप उठते हैं। पति की चिता पर उसे जीते जी जला दिया जाता था। अभी कुछ समय पहले तक उसका सिर मुँडा दिया जाता था। वह लाल या काली धोती ही पहनती। घर के बाहर शायद ही निकलती। समाज में ही नहीं, घर में भी उसकी कोई कीमत न रहती। उसे खाना भी कम दिया जाता, जिससे उसका शरीर सूख जाये, उसका रूप कुम्हला जाये, भूख की पीड़ा से उसकी शारीरिक इच्छाएं मर जायें और उसकी पवित्रता बरकरार रहे। जीवन के आनंदलोक में से उसे संपूर्णत: बहिष्कृत कर दिया जाता। वह अपशकुन मानी जाती और किसी मंगल विधि में हिस्सा नहीं ले सकती। संपत्ति में उसका हिस्सा नहीं रहता। उसकी परिस्थिति का कुछ वास्तविक हृदय विदारक चित्रण हमें झवेरचन्द्र मेघाणी की कथाओं में मिलता है।

विधवा स्त्री भी ‘फलाने की विधवा’ की तरह पहचानी जाती है, पुरुष को ‘फलाने का विधुर’ कोई नहीं कहता। स्त्री को मनपसंद कपड़े पहनने की छूट नहीं। कुमकुम विहीन ललाट रखकर (या काली बिंदी लगाकर) उसे अपनी दयनीय स्थिति का प्रदर्शन करते रहना पड़ता है। पुरुष दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ब्याह करे, छोटी उम्र की कन्या से विवाह करे, बच्चे हो तो भी ब्याह करे, किसी को एतराज नहीं, पत्नी को मरे हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि उनके पुन: विवाह की बातें शुरू हो जाती हैं। कोई पुरुष फिर से शादी न करे तो अलग बात है, अन्यथा उसकी दूसरी शादी करना स्वाभाविक माना जाता है। जैसे ब्याह से वैसे ही पत्नी की मृत्यु से भी पुरुष की जीवन व्यवस्था में बहुत फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए स्त्री हटाई जा सके ऐसी वस्तु एक्सपेंडबल कॉमोडिटी है। स्त्री के लिए पति है सौभाग्य, सर्वस्व। पति की मृत्यु होने पर स्त्री का पूरा जीवन छिन्न-विछिन्न हो जाता है। वह असहाय, लाचार, अरक्षित बन जाती है। अभी-अभी तक वो उसका संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं था। आज बड़े शहरों में शिक्षित वर्ग में परिस्थिति कुछ बदली है। किंतु वृहद् समाज में तो यही स्थिति है। विधवा होने पर स्त्री धर्म की ओर अधिक झुकती है क्योंकि उसे कोई आलंबन चाहिए। विधवा-विवाह का प्रमाण मध्यवर्ग में आज भी बहुत कम है। इतना ही नहीं, कोई जानी-मानी स्त्री विधवा होने पर फिर से ब्याह करे तो उसकी ‘इमेज’ को क्षति पहुँचती है।

इस तरह चारों ओर से मर्यादाएं निर्धारित कर स्त्री के लिए जो स्थान निश्चित किया गया है, उससे वह विद्रोह न कर बैठे इसलिए बड़े-बड़े आदर्श नामों से मढ़ गया है, उसे अनेक महिमाओं से मंडित किया गया है। ऐसा ही एक महिमामय नाम है – मातृत्व।

हमारे यहाँ मातृत्व का जो गौरवगान किया गया है वह एक ‘मिथ’ है। मैं तो यों कहूँगी कि वह एक दंभ है। अरविंद आश्रम की माताजी ने एक बार कहा था कि ‘माता को अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसका लोगों ने अद्भुत चित्र खड़ा किया है.... इस बात में मनुष्य के पास अलंकारिक भाषा में बात करने की जो शक्ति है उसे छोड़ दें, तो फिर ऊँचे प्रकार की वाणी – जैसे स्तन्य प्राणी – सब में अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वह ठीक उसी प्रकार का होता है...

बालक को जन्म प्रत्यक्ष रूप से माता ही देती है, नौ महीने तक वह माँ के उदर में पलता है, उससे स्वाभाविक ही जन्म के समय माँ-बालक का एक अनूठा संबंध बनता है। जन्म के बाद लंबे समय तक बालक को पोषण-संवर्धन के लिए माँ की संभाल-उष्मा-सेवा की जरूरत होती है। इस कार्य के लिए अपनी सुख सुविधा को भूल जाना माँ के लिए सहज है, लगभग ‘इन्स्टिंक्स’ रूप है। बालक के जीवन-संरक्षण के लिए माँ की ओर से यह अत्यंत जरूरी है, नहीं तो बालक का स्वस्थ लालन-पालन मुश्किल हो जाये। प्राणियों में भी ठीक यही वृत्ति बच्चों के पालन में होती है।

इस तरह स्त्री एक ऐसा कार्य करती है, जो मानव-जीवन के सातत्य के लिए अनिवार्य है। यह कार्य सिर्फ वही कर सकती है। इस एक अति विशिष्ट कार्य के लिए, उसे जीवन का बहुत सा समय और समग्र ध्यान-शक्ति उसमें लगानी पड़ती है।

किंतु क्या स्त्री को इस अद्वितीय काम के लिए पूरी सुविधा मिलती है ? उसके मातृपद को गौरवान्वित किया गया है, जिससे वह इस अति जरूरी काम को मूल्यवान समझे और उसके लिए त्याग करे। असके प्रेम को निस्वार्थ माना गया, जिससे वह अपने त्याग- समर्पण का बदला न माँगे। किंतु मातृपद के गौरव के तौर पर बड़े-बड़े और सुंदर शब्दों से अधिक कौन सा मान सम्मान मिलता है ? उसकी विशिष्टता का मूल्य कहाँ है ? क्या कौटुंबिक, सामाजिक, धर्मिक क्रिया-अनुष्ठान ऐसे हैं जिनमें माता का ही मुख्य स्थान हो, या जिनमें माता के बगैर काम न चले ? मातृत्म का गुणगान करनेवाले समाज ने माता को कौन से विशेष अधिकार दिये हैं ? पुत्र माँ की मृत्यु के बाद उसका स्मारक बले बनाये, माँ जिंदा हो तो उसे अधिकतर पुत्र की मोहताज होकर रहना पड़ता है।

और ‘माँ’ बनना यदि सचमुच ही गौरव की बात है तो कुँवारी माता या विधवा के माँ बननेवाले अथवा बलात्कार द्वारा जबर्दस्ती मां बना दिये जाने पर स्त्री को यह गौरव क्यों नहीं मिलता ! उसे तो कैसी लांछनकारी स्थिति में जीना पड़ता है। बच्चों का त्याग करना पड़ता है या दोषपूर्ण बिताना पड़ता है। जो इसके लिए जिम्मेदार है उस पुरुष को तो कष्ट नहीं होता, किन्तु उसका शिकार बनी हुई स्त्री को ही तरह-तरह की लांछना आदि से गुजरना पड़ता है।

‘‘जो बालक को जन्म दे वह माँ...’’ इस अर्थ में तो ये सारी स्त्रियाँ भी माताएँ हैं तो कहाँ हैं उनकी सँभाल, उनकी रक्षा ? कौन करता है उनका सम्मान ?

बच्चे के लालन-पालन में पिता का योगदान बहुत कम होता है। बच्चों को जरा खिलाकर वे आनंद तो लेते हैं, किंतु बच्चों को दूध पिलाना या उनके गंदे कपड़े साफ करने का काम क्वचित ही करते हैं। बच्चे के पालन-पोषण में मातृत्व जितनी ही पितृत्व की, उष्माभरी गोद जितनी ही बलशाली हाथों में कूदने की जरूरत होती है। किंतु पुरुष के लिए अच्छा पिता या अच्छा पति बनने का कोई सामाजिक आदर्श नहीं गढ़ पाया है। तो श्रेय सह पिता को और कम सब माता को – क्या यह श्रमविभाजन का खास प्रकार है ?

और हर एक कन्या भावी माता है, फिर भी पुत्री जन्म पर उत्सव नहीं होता या मिठाई नहीं बँटती (इस उपन्यास को पढ़ने के बाद दो कुटुंबों ने पुत्री जन्म पर मिठाई बाँटी थी)। ‘अनेक पुत्रों’ की माता गौरव का अनुभव करती है, ‘अनेक पुत्रियों’ की माता के मन में सूक्ष्म अपराधभाव रहता है। लाखों स्त्रियाँ ‘पुत्र’ के लिए तरसती हैं, जहाँ-तहाँ मन्नत मानती हैं, दावा करती हैं, व्रत-उपवास करती हैं और पुत्री-जन्म से निराश होती हैं। स्त्री को ‘पुत्रवती भव’ का आशीर्वाद दिया जाता है, ‘पुत्रीवतीभव’ का नहीं। पुत्र जन्म की महिमा तो देखिए – कैसा आनंद ? तो कहेंगे – ‘पुत्र जन्म जैसा आनंद। कैसी ममता ? तो कहेंगे – पहले बेटे जैसी ममता। पुत्री के जन्म की ऐसी नकारात्मक अवगणना और ऐसी उक्तियों में क्या माता का अर्थात स्त्री गौरव प्रगट होता है ?

|

|||||

अन्य पुस्तकें

लोगों की राय

No reviews for this book

_s.webp)