|

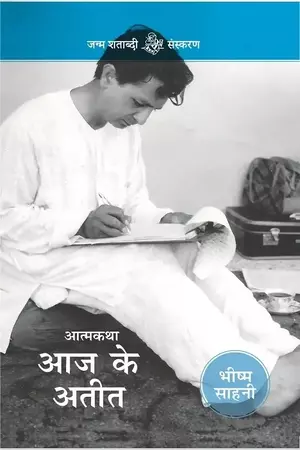

जीवनी/आत्मकथा >> आज के अतीत आज के अतीतभीष्म साहनी

|

45 पाठक हैं |

|||||||

प्रस्तुत है भीष्म साहनी की आत्मकथा....

Aaj Ke Atit - Autobiography by Hindi author Bhisham Sahni -आज के अतीत - भीष्म साहनी

प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश

कथाकार के नाते भीष्म सहानी सहज और सुगम कहानीपन के हिमायती रहे हैं, रचना में भी और विचारों में भी। उनकी कहानियाँ साफ ढंग से अपनी बात पाठक तक पहुँचाती हैं, शिल्प और प्रयोग के नाम पर उसे उलझाती नहीं। यही सहजता और ‘आम आदमीपन’ उनकी इस आत्मकथा में भी दृष्टिगोचर होता है। यहाँ भी वे विद्वानों से नहीं, अपने उन पाठकों से ज्यादा सम्बोधित हैं जो अभी तक उनके कथा-पाठ में,उनके उपन्यासों और नाटकों में अपना चेहरा देखते रहे हैं। जिस आसानी से वे इन पृष्ठों पर ‘तमस’ और ‘हानूश’ जैसे क्लासिक्स की रचना-प्रक्रिया के बारे में बता देते हैं, वह हमें चकित करती है। उससे लगता है कि जैसे भीष्म जी पहले हमारे मित्र हैं,उसके बाद लेखक।

आत्मकथाओं से आमतौर पर आत्मस्वीकृतियों की अपेक्षा की जाती है,इस पुस्तक में वे अंश विशेष तौर पर पठनीय हैं जहाँ भीष्म जी अकुंठ भाव से अपने भीतर बसे ‘नायक पूजा भाव’ को स्वीकारते हैं,बचपन में बड़े भाई (बलराज साहनी) के प्रभावस्वरूप जो भाव उनके मन में बना, वह बाद तक उनके साथ रहा। हर कहीं वे ‘हीरो’ को तलाशने लगते। भीष्म जी के मास्को प्रवास का ब्यौरा उनके अलावा साम्यवादी सोवियत संघ को जानने के लिए भी पढ़ा जाना चाहिए। इससे हम साम्यवाद के प्रति रूसी नागरिकों की आरम्भिक निष्ठा के बारे में तो जानते ही हैं, वे कुछ सूत्र भी हमें दिखाई देते हैं जो धीरे-धीरे सोवियत समाज में प्रकट हुए और अन्ततः उसके पतन का कारण बने।

भीष्मजी हिन्दी के उन शीर्षस्थ लेखकों में हैं जिनकी नई रचनाओं की उत्सुकता पाठकों में बराबर बनी रहती है, जिस पर यदि रचना आत्मकथा हो तो यह पाठक के लिए अपने एक वरिष्ठ लेखक से जैसे कुछ दो बार पाना हो जाता है। यह कृति ऐसी ही है।

आत्मकथाओं से आमतौर पर आत्मस्वीकृतियों की अपेक्षा की जाती है,इस पुस्तक में वे अंश विशेष तौर पर पठनीय हैं जहाँ भीष्म जी अकुंठ भाव से अपने भीतर बसे ‘नायक पूजा भाव’ को स्वीकारते हैं,बचपन में बड़े भाई (बलराज साहनी) के प्रभावस्वरूप जो भाव उनके मन में बना, वह बाद तक उनके साथ रहा। हर कहीं वे ‘हीरो’ को तलाशने लगते। भीष्म जी के मास्को प्रवास का ब्यौरा उनके अलावा साम्यवादी सोवियत संघ को जानने के लिए भी पढ़ा जाना चाहिए। इससे हम साम्यवाद के प्रति रूसी नागरिकों की आरम्भिक निष्ठा के बारे में तो जानते ही हैं, वे कुछ सूत्र भी हमें दिखाई देते हैं जो धीरे-धीरे सोवियत समाज में प्रकट हुए और अन्ततः उसके पतन का कारण बने।

भीष्मजी हिन्दी के उन शीर्षस्थ लेखकों में हैं जिनकी नई रचनाओं की उत्सुकता पाठकों में बराबर बनी रहती है, जिस पर यदि रचना आत्मकथा हो तो यह पाठक के लिए अपने एक वरिष्ठ लेखक से जैसे कुछ दो बार पाना हो जाता है। यह कृति ऐसी ही है।

1

कहाँ से शुरू करूँ ? उन दिनों से, जब मैं छोटा-सा अबोध बालक, गली-गली, सड़क-सड़क, आवारा घूमता-फिरता था; एक गली से दूसरी गली, निरुद्देश्य, यहाँ तक कि शाम के साये उतरने लगते, और मैं कहाँ से कहाँ जा पहुँचता ! फिर, कभी भाई, तो कभी घर का नौकर तुलसी मुझे ढूँढ़ता हुआ पहुँच जाता। उस समय या तो मैं चुपचाप उसके साथ चल पड़ता या कोई सुनी-सुनाई अश्लील गाली बक देता और अपनी रौ में चलता रहता। पर अन्ततः जब घर पहुँचता तो उस वक़्त तक अश्लील गाली की ख़बर माँ के कानों तक पहुँच चुकी होती और वह मेरा सिर अपने घुटनों में दबोचकर, मेरे मुँह में लाल मिर्च की चुटकी डालने के लिए, मानो पहले से तैयार बैठी होती।

हर दिन यही हाल था। मैं घूमता हुआ घर से दूर निकल जाता और घर के लोग कभी एक तो कभी दूसरे मुहल्ले में मुझे ढूँढ़ते फिरते। आख़िर मेरे पिताजी ने पीतल का गोल-सा एक ‘बिल्ला’ मेरे गले में लटका दिया जिस पर इस आशय के शब्द खुदे थे कि वह लड़का बाबू हरबंसलाल साहनी, छाछी मोहल्ला, का बेटा है, जहाँ कहीं किसी को भटकता मिले, इसे घर पहुँचा दे। इसका नतीजा यह हुआ कि जो कोई मुझे सड़क पर जहाँ भी डोलता देख लेता, भले ही वह हमारे मोहल्ले के नाके पर ही क्यों न हो, मुझे उठाकर बाबू हरबंसलाल के घर छोड़ जाता।

बचपन तो दूर, बहुत दूर छूट गया, पर घुमक्कड़ी की लत अभी भी बनी हुई है।

मेरा जन्म 1915 में हुआ। किस महीने की किस तारीख़ को हुआ, इस बारे में मेरी माँ और मेरे पिताजी एक-राय नहीं थे। मेरी माँ का कहना था कि मैं अपने बड़े भाई बलराज से एक साल और ग्यारह महीने छोटा था, जब कि पिताजी ने स्कूल में मेरे जन्म की तारीख़ 8 अगस्त, 1915 लिखवा दी थी, जो मुझे अपने भाई से और भी कुछ महीने छोटा बनाती थी। पिताजी के पास एक रजिस्टर हुआ करता था जिसमें वह जन्म, ब्याह-शादी, जात-बिरादरी में लेन-देन के ब्योरे दर्ज कर लिया करते थे। इस रजिस्टर में मेरे जन्म की तिथि कहीं पर भी नहीं लिखी थी। और बचपन में जब हम भाई आपस में झगड़ते, तो बलराज अक्सर कहा करते, तू तो मेरा भाई भी नहीं है, तुझे तो पिताजी ‘घूरे’ पर से उठा लाए थे। इसके प्रमाणस्वरूप वह कहते, कि मैं गोरा हूँ, तू कालटू है, मैं तगड़ा हूँ, तू मरियल है, मुझे सन्ध्या के सभी मन्त्र याद हैं, तुझे कुछ भी याद नहीं, आदि। जब भी मेरे जन्मदिन की चर्चा होती तो माताजी उँगलियों के पपोटों पर दिन-महीने गिनाकर हिसाब लगाती रहतीं। बहरहाल यह तो निश्चित था कि मेरा जन्म हुआ था, और धीरे-धीरे जन्मतिथि पर मतभेद भी ठंडा पड़ गया और तिथि 8 अगस्त, 1915 ही मान ली गई।

मुझसे पहले जब बलराज का जन्म हुआ था तो हमारे घर का बाहर सहसा ही बैंडबाजा बजने लगा था। और माँ सुनाया करती थीं कि उसे सुनकर वह बेहोश हो गई थीं। क़िस्सा यह था कि इससे पहले जब भी माँ प्रसूति में होतीं तो हमारे ताऊ घर के बाहर खाट बिछाकर बैठ जाते और बेटे के जन्म की सूचना का बेताबी से इन्तज़ार करने लगते। पर जब पता चलता कि लड़की पैदा हुई तो सिर झटकते, बड़बड़ाते हुए उठ जाते। ऐसा पाँच बार हो चुका था। अबकी बार जब बेटा पैदा हुआ तो वह इतने ख़ुश हुए कि भागते हुए बाज़ार गए और बैंडबाजा बुला लाए जिसकी आवाज़ सुनकर माँ बेहोश हो गई थीं।

पर मेरे जन्म पर कोई बैंडबाजा नहीं बजा। हम भाइयों के बीच झगड़ा होता तो भाई प्रमाण के रूप में इसका भी ज़िक्र करते।

उम्र में कुछ ही बड़ा हो पाया होऊँगा जब चलते ताँगों पर उछलकर चढ़ने की लत मुझ पर सवार हो गई। हमारा मोहल्ला गाड़ीवानों का मोहल्ला था। घर के सामने गाड़ीवानों का बाड़ा था, एक ओर की गाड़ीवानों की तीन-चार कोठरियाँ थीं। जगह-जगह घोड़े बँधे रहते या सड़क पर साज़ समेत, चहलक़दमी कर रहे होते। गाड़ीवान, सड़क किनारे खाटों पर बैठे हुक्का या क़हवा पी रहे होते, गपशप कर रहे होते। अक्सर गाड़ीवान मुझे पहचानते थे। जब भी कोई ताँगा घर के सामने से जा रहा होता, मैं, उसके पीछे उछलकर पायदान पर खड़ा हो जाता। इसमें मैंने महारत हासिल कर ली थी, चलते ताँगे पर चढ़ने की भी और चलते ताँगे पर से कूदकर उतरने की भी। बस, फिर क्या था, पायदान पर खड़े-खड़े एक हाथ से डंडहरा पकड़े रहो, फिर सड़क-सड़क एक सड़क से दूसरी सड़क, मानो आँखों के सामने शहर का ग़ुलज़ार खुल जाता। रौनक़ ही रौनक़, दुकानें-ही-दुकानें, लगता मैं किसी मेले में ‘हिंडोले’ पर सवार हूँ। गाड़ीवान को अक्सर पता भी नहीं चलता कि पायदान पर कोई खड़ा है। ताँगे पर बैठी सवारी अगर उसे बता देती तो वह मुड़कर देखता, अगर पहचान लेता तो हँसकर कहता, ‘‘बाबुए दा पुत्तर ए !’’ (बाबू का बेटा है) यदि नहीं पहचान पाता, किसी दूसरे मोहल्ले का ताँगा होता तो बैठे-बैठे ही अपनी चाबुक पीछे की ओर घुमा देता, जिसके पड़ते ही मेरा कान और गर्दन जल उठते, और मैं ताँगे पर से कूद जाता। उसके बाद कौन जाने कहाँ भटकता फिरता। पर गले में बँधा ‘पट्टा’ देर-सवेर घर पहुँचा देता, फिर वही डाँट-डपट, वही लाल मिर्च की चुटकी।

इस घुमक्कड़ी में बड़ा रस था, भले ही वह ताँगे के पायदान पर से हो या गली-गली घूमते हुए। मैं कभी चरनी के पास खड़ा होता जहाँ दोपहर के वक़्त कुछ लड़के बर्रे पकड़ रहे होते। मदनलाल जो झट से हाथ बढ़ाकर बर्रे को पंखों से पकड़ लेता, फिर दूसरे हाथ से उसका डंक निकाल देता और फिर, बर्रे की कमर में धागा बाँधकर उसे पतंग की तरह उड़ाने लगता। कभी मैं किसी गाड़ीवान को अपने घोड़े की पीठ पर ‘खरहा’ चलाते देख रहा होता, घोड़े की पीठ पर, बार-बार लहरिए उठते, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जैसे पीठ में कँपकँपी उठ रही हो। जब कभी आकाश में बादल तैर रहे होते तो नीचे सड़क पर साये दौड़ने लगते। जब भी करीम ख़ान ताँगा खोलता तो उसका घोड़ा अपने आप ही चलता हुआ चरनी तक जा पहुँचता, फिर वहाँ से लौट पड़ता, ऐसे ही बार-बार टहलते रहने के बाद करीमख़ान की खाट के सामने आकर खड़ा हो जाता, जिस पर बैठा करीमख़ान पालथी मारे क़हवा पी रहा होता, मानो कह रहा हो, ‘अब मेरा साज़ खोल दो।’ जब भी गली का भिश्ती दोपहर ढलने पर पानी से भरी मश्क पीठ पर लादे, सड़क के किनारे-किनारे पानी छिड़कने लगता तो मैं अक्सर उसके पीछे-पीछे हो लेता। गीली मिट्टी से उठनेवाली ‘सौंधी-सौंधी’ महक का अपना मज़ा था।

मैं दुबला-पतला तो था ही, बार-बार बीमार भी पड़ने लगता था। बदन में हरारत बढ़ने की देर थी, माँ माथे पर अपना हाथ रखकर सिर हिलाकर कहती, ‘इसका तो माथा तप रहा है’; सुनते ही मेरा दिल बैठ जाता। इसका मतलब था कि अब खाट पर पड़ा रहूँगा। बिस्तर की क़ैद सबसे बड़ी क़ैद थी। लेटे-लेटे मैं छत की कड़ियाँ गिनता, छत पर जगह-जगह, पुताई की छींटे पड़े होते, जिनमें मैं तरह-तरह की आकृतियाँ देखता रहता, कभी सिंहासन पर बैठे राजा की, कभी हाथी की, कभी ऊँट की। जब कभी माँ आकर खाट पर बैठती तो मैं उसकी गोद में अपना सिर रख देता, जिसमें अपार सुख मिलता। माँ माथे पर हाथ फेरती, कभी कोई गीत गाकर सुनाती, कभी बोम्बी की या तोता-तोती की कहानी सुनाती। तोता-तोती की कहानी सबसे ज़्यादा दिल को छूती। तोता चोग चुगने के लिए घोंसले में से निकलकर किसी बाग़ की ओर जाने लगता है, तो तोती उसे जाने से रोकती है कि बाग़ में मत जाओ, वहाँ शिकारियों ने जाल बिछाए होते हैं, तुम जाल में फँस जाओगे। वह उसे रोकने के लिए उसके पीछे-पीछे उड़ती जाती है :

हर दिन यही हाल था। मैं घूमता हुआ घर से दूर निकल जाता और घर के लोग कभी एक तो कभी दूसरे मुहल्ले में मुझे ढूँढ़ते फिरते। आख़िर मेरे पिताजी ने पीतल का गोल-सा एक ‘बिल्ला’ मेरे गले में लटका दिया जिस पर इस आशय के शब्द खुदे थे कि वह लड़का बाबू हरबंसलाल साहनी, छाछी मोहल्ला, का बेटा है, जहाँ कहीं किसी को भटकता मिले, इसे घर पहुँचा दे। इसका नतीजा यह हुआ कि जो कोई मुझे सड़क पर जहाँ भी डोलता देख लेता, भले ही वह हमारे मोहल्ले के नाके पर ही क्यों न हो, मुझे उठाकर बाबू हरबंसलाल के घर छोड़ जाता।

बचपन तो दूर, बहुत दूर छूट गया, पर घुमक्कड़ी की लत अभी भी बनी हुई है।

मेरा जन्म 1915 में हुआ। किस महीने की किस तारीख़ को हुआ, इस बारे में मेरी माँ और मेरे पिताजी एक-राय नहीं थे। मेरी माँ का कहना था कि मैं अपने बड़े भाई बलराज से एक साल और ग्यारह महीने छोटा था, जब कि पिताजी ने स्कूल में मेरे जन्म की तारीख़ 8 अगस्त, 1915 लिखवा दी थी, जो मुझे अपने भाई से और भी कुछ महीने छोटा बनाती थी। पिताजी के पास एक रजिस्टर हुआ करता था जिसमें वह जन्म, ब्याह-शादी, जात-बिरादरी में लेन-देन के ब्योरे दर्ज कर लिया करते थे। इस रजिस्टर में मेरे जन्म की तिथि कहीं पर भी नहीं लिखी थी। और बचपन में जब हम भाई आपस में झगड़ते, तो बलराज अक्सर कहा करते, तू तो मेरा भाई भी नहीं है, तुझे तो पिताजी ‘घूरे’ पर से उठा लाए थे। इसके प्रमाणस्वरूप वह कहते, कि मैं गोरा हूँ, तू कालटू है, मैं तगड़ा हूँ, तू मरियल है, मुझे सन्ध्या के सभी मन्त्र याद हैं, तुझे कुछ भी याद नहीं, आदि। जब भी मेरे जन्मदिन की चर्चा होती तो माताजी उँगलियों के पपोटों पर दिन-महीने गिनाकर हिसाब लगाती रहतीं। बहरहाल यह तो निश्चित था कि मेरा जन्म हुआ था, और धीरे-धीरे जन्मतिथि पर मतभेद भी ठंडा पड़ गया और तिथि 8 अगस्त, 1915 ही मान ली गई।

मुझसे पहले जब बलराज का जन्म हुआ था तो हमारे घर का बाहर सहसा ही बैंडबाजा बजने लगा था। और माँ सुनाया करती थीं कि उसे सुनकर वह बेहोश हो गई थीं। क़िस्सा यह था कि इससे पहले जब भी माँ प्रसूति में होतीं तो हमारे ताऊ घर के बाहर खाट बिछाकर बैठ जाते और बेटे के जन्म की सूचना का बेताबी से इन्तज़ार करने लगते। पर जब पता चलता कि लड़की पैदा हुई तो सिर झटकते, बड़बड़ाते हुए उठ जाते। ऐसा पाँच बार हो चुका था। अबकी बार जब बेटा पैदा हुआ तो वह इतने ख़ुश हुए कि भागते हुए बाज़ार गए और बैंडबाजा बुला लाए जिसकी आवाज़ सुनकर माँ बेहोश हो गई थीं।

पर मेरे जन्म पर कोई बैंडबाजा नहीं बजा। हम भाइयों के बीच झगड़ा होता तो भाई प्रमाण के रूप में इसका भी ज़िक्र करते।

उम्र में कुछ ही बड़ा हो पाया होऊँगा जब चलते ताँगों पर उछलकर चढ़ने की लत मुझ पर सवार हो गई। हमारा मोहल्ला गाड़ीवानों का मोहल्ला था। घर के सामने गाड़ीवानों का बाड़ा था, एक ओर की गाड़ीवानों की तीन-चार कोठरियाँ थीं। जगह-जगह घोड़े बँधे रहते या सड़क पर साज़ समेत, चहलक़दमी कर रहे होते। गाड़ीवान, सड़क किनारे खाटों पर बैठे हुक्का या क़हवा पी रहे होते, गपशप कर रहे होते। अक्सर गाड़ीवान मुझे पहचानते थे। जब भी कोई ताँगा घर के सामने से जा रहा होता, मैं, उसके पीछे उछलकर पायदान पर खड़ा हो जाता। इसमें मैंने महारत हासिल कर ली थी, चलते ताँगे पर चढ़ने की भी और चलते ताँगे पर से कूदकर उतरने की भी। बस, फिर क्या था, पायदान पर खड़े-खड़े एक हाथ से डंडहरा पकड़े रहो, फिर सड़क-सड़क एक सड़क से दूसरी सड़क, मानो आँखों के सामने शहर का ग़ुलज़ार खुल जाता। रौनक़ ही रौनक़, दुकानें-ही-दुकानें, लगता मैं किसी मेले में ‘हिंडोले’ पर सवार हूँ। गाड़ीवान को अक्सर पता भी नहीं चलता कि पायदान पर कोई खड़ा है। ताँगे पर बैठी सवारी अगर उसे बता देती तो वह मुड़कर देखता, अगर पहचान लेता तो हँसकर कहता, ‘‘बाबुए दा पुत्तर ए !’’ (बाबू का बेटा है) यदि नहीं पहचान पाता, किसी दूसरे मोहल्ले का ताँगा होता तो बैठे-बैठे ही अपनी चाबुक पीछे की ओर घुमा देता, जिसके पड़ते ही मेरा कान और गर्दन जल उठते, और मैं ताँगे पर से कूद जाता। उसके बाद कौन जाने कहाँ भटकता फिरता। पर गले में बँधा ‘पट्टा’ देर-सवेर घर पहुँचा देता, फिर वही डाँट-डपट, वही लाल मिर्च की चुटकी।

इस घुमक्कड़ी में बड़ा रस था, भले ही वह ताँगे के पायदान पर से हो या गली-गली घूमते हुए। मैं कभी चरनी के पास खड़ा होता जहाँ दोपहर के वक़्त कुछ लड़के बर्रे पकड़ रहे होते। मदनलाल जो झट से हाथ बढ़ाकर बर्रे को पंखों से पकड़ लेता, फिर दूसरे हाथ से उसका डंक निकाल देता और फिर, बर्रे की कमर में धागा बाँधकर उसे पतंग की तरह उड़ाने लगता। कभी मैं किसी गाड़ीवान को अपने घोड़े की पीठ पर ‘खरहा’ चलाते देख रहा होता, घोड़े की पीठ पर, बार-बार लहरिए उठते, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जैसे पीठ में कँपकँपी उठ रही हो। जब कभी आकाश में बादल तैर रहे होते तो नीचे सड़क पर साये दौड़ने लगते। जब भी करीम ख़ान ताँगा खोलता तो उसका घोड़ा अपने आप ही चलता हुआ चरनी तक जा पहुँचता, फिर वहाँ से लौट पड़ता, ऐसे ही बार-बार टहलते रहने के बाद करीमख़ान की खाट के सामने आकर खड़ा हो जाता, जिस पर बैठा करीमख़ान पालथी मारे क़हवा पी रहा होता, मानो कह रहा हो, ‘अब मेरा साज़ खोल दो।’ जब भी गली का भिश्ती दोपहर ढलने पर पानी से भरी मश्क पीठ पर लादे, सड़क के किनारे-किनारे पानी छिड़कने लगता तो मैं अक्सर उसके पीछे-पीछे हो लेता। गीली मिट्टी से उठनेवाली ‘सौंधी-सौंधी’ महक का अपना मज़ा था।

मैं दुबला-पतला तो था ही, बार-बार बीमार भी पड़ने लगता था। बदन में हरारत बढ़ने की देर थी, माँ माथे पर अपना हाथ रखकर सिर हिलाकर कहती, ‘इसका तो माथा तप रहा है’; सुनते ही मेरा दिल बैठ जाता। इसका मतलब था कि अब खाट पर पड़ा रहूँगा। बिस्तर की क़ैद सबसे बड़ी क़ैद थी। लेटे-लेटे मैं छत की कड़ियाँ गिनता, छत पर जगह-जगह, पुताई की छींटे पड़े होते, जिनमें मैं तरह-तरह की आकृतियाँ देखता रहता, कभी सिंहासन पर बैठे राजा की, कभी हाथी की, कभी ऊँट की। जब कभी माँ आकर खाट पर बैठती तो मैं उसकी गोद में अपना सिर रख देता, जिसमें अपार सुख मिलता। माँ माथे पर हाथ फेरती, कभी कोई गीत गाकर सुनाती, कभी बोम्बी की या तोता-तोती की कहानी सुनाती। तोता-तोती की कहानी सबसे ज़्यादा दिल को छूती। तोता चोग चुगने के लिए घोंसले में से निकलकर किसी बाग़ की ओर जाने लगता है, तो तोती उसे जाने से रोकती है कि बाग़ में मत जाओ, वहाँ शिकारियों ने जाल बिछाए होते हैं, तुम जाल में फँस जाओगे। वह उसे रोकने के लिए उसके पीछे-पीछे उड़ती जाती है :

तोता, मैं होड़ रही, मैं हटक रही

तू चोग चुगण न जा,

चोगाँवाले डाढड़े ते लैंदे फाहीं पा।

तू चोग चुगण न जा,

चोगाँवाले डाढड़े ते लैंदे फाहीं पा।

(तोता, मैं तुमसे विनती करती रही, चुग्गा चुगने नहीं जाओ। जिनके पास चुग्गा होता है वे बड़े ज़ालिम होते हैं, वे तुम्हें अपने जाल में फँसा लेंगे।)

जवाब में तोता, अपनी तोती को आश्वासन देता हुआ कहता है :

जवाब में तोता, अपनी तोती को आश्वासन देता हुआ कहता है :

तोती, मैं जीता, मैं जागता

तू घर चल, मैं आवता।

तू घर चल, मैं आवता।

सुनते हुए मुझे लगता जैसे आकाश की ऊँचाइयों से तोता, अपने पंख फैलाए, अपनी तोती को ढाँढ़स बँधाता उड़ता जा रहा है।

तोता सचमुच शिकारी के जाल में फँस जाता है। दसियों बार सुन चुकने पर भी, इस स्थान पर पहुँचने पर मेरा गला रुँधने और साँस फूलने लगता।

कभी-कभी माँ मेरे माथे को सहलाते हुए, कोई गीत सुनाने लगतीं। मोतीराम का बारहमासा अक्सर सुनातीं। वह मुझे बहुत भाता था, क्योंकि उसमें हर पंक्ति पर तस्वीर बनती थी :

तोता सचमुच शिकारी के जाल में फँस जाता है। दसियों बार सुन चुकने पर भी, इस स्थान पर पहुँचने पर मेरा गला रुँधने और साँस फूलने लगता।

कभी-कभी माँ मेरे माथे को सहलाते हुए, कोई गीत सुनाने लगतीं। मोतीराम का बारहमासा अक्सर सुनातीं। वह मुझे बहुत भाता था, क्योंकि उसमें हर पंक्ति पर तस्वीर बनती थी :

माघ माया दा माण न करिए

माया काग बन्हेरे दा

पल विच आवे, छिन विच जावे

सैर करे चौफेरे दा।

माया काग बन्हेरे दा

पल विच आवे, छिन विच जावे

सैर करे चौफेरे दा।

(माघ महीने का कवित्त : धन-माया का गर्व नहीं करना चाहिए। माया तो एक जगह पर नहीं ठहरती, वह तो उड़ते कौवे के समान है जो कभी एक दीवार पर जा बैठता है, कभी दूसरी दीवार पर।)

एह दुनिया भांडे दी न्यायीं

जिस घड़िया सो भजणा ई

मोतीराम कदी समझ पियारे

अन्त खाक विच रलणा ई।

जिस घड़िया सो भजणा ई

मोतीराम कदी समझ पियारे

अन्त खाक विच रलणा ई।

(यह जीवन तो मिट्टी के बर्तन के समान है जो एक दिन ज़रूर टूटेगा। मोतीरामजी कहते हैं, कुछ समझा करो। एक दिन तुम्हें भी मिट्टी में मिल जाना है...)

अगर माँ की आवाज, नीचे दफ़्तर में बैठे पिताजी तक पहुँच जाती तो पिताजी वहीं बैठे-बैठे ऊँची आवाज़ में कहते, ‘‘बलराज की माँ, मैं कई बार तुम्हें समझा चुका हूँ कि बच्चों को निराशा-भरे गीत नहीं सुनाया करो।’

कभी पिताजी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ जाते, माँ को समझाने के लिए। तब माँ कहती, ‘‘मुझे यही याद हैं। इनमें बुरा क्या है ? इनमें भी भगवान का नाम है।....’’

‘‘तुम बहस क्यों करती हो ? बच्चों को ऐसे गीत सुनाओ जिनसे इनका उत्साह बढ़े....।’’

फिर पिताजी मेरे मन बहलाव के लिए अपने जेब में से रेज़गारी निकालकर मेरे सिरहाने के नीचे रख देते, और मैं पैसे-इकन्नियाँ-दुवन्नियाँ गिनता रहता। शाम के साये उतरने लगते तो नीचे गली में फ़कीर पहुँच जाते। कोई गाकर भीख माँगता, कोई ऊँची पुकार के साथ। मैं एक-एक की आवाज़ पहचानता था।

पर ज्यों ही सेहत सँभलने लगी, बुख़ार उतर जाता तो मैं फिर से सड़क पर जा पहुँचता। बरसात के पहले छींटे पर, मैं अस्वस्थ हूँ या तन्दुरुस्त, मैं घर पर टिक ही नहीं सकता था। बाहर जाकर सड़क पर दौड़ने, बारिश के पहले छींटे का मज़ा लेने, मोहल्ले-भर के लड़कों के साथ सड़कों पर दौड़ने, भागने की ललक अक्सर बेकाबू हो जाती, और मैं हाँफता हुआ घर लौटता और कई बार फिर से बीमार पड़ जाता।

हमारा घर सड़क की ओर खुलता था। पर इस घर में बस जाने से पहले, हमारे माता-पिता, लगभग बीस साल पेशावर में रहे थे। माँ सुनाया करती थीं कि क्या मालूम वे पेशावर में ही बने रहते, पर वहाँ पर ‘धाड़े’ पड़ने लगे थे। ‘धाड़े’ से माँ का मतलब था कि कभी-कभी रात के वक़्त अचानक ही लूटपाट करनेवाले पठानों का गिरोह ढोल बजाता किसी मोहल्ले में पहुँच जाता। लूटपाट मच जाती। उनकी गोली का निशाना अचूक होता। एक रात ऐसा ही ‘धाड़ा’ उनकी गली में भी पहुँच गया। माँ सुनाती थीं कि उनके सामनेवाले घर में किसी ने खिड़की में से झाँककर बाहर देखा कि गोली सीधी उसके माथे पर लगी और वह वहीं ढेर हो गया। लूटपाट करने के बाद, वे लोग गधों पर सामान लादे, ढोल बजाते, हवा में गोलियाँ चलाते, लौट जाते। ‘‘उस रात तेरे पिताजी के पेट में ज़ोरों का दर्द उठा था। मैं ही जानती हूँ या मेरा भगवान जानता है कि वह रात मैंने कैसे काटी। बाहर गोलियाँ चल रही थीं, ढोल बज रहे थे, चीख़-पुकार मची हुई थी और घर के अन्दर तेरे पिताजी दर्द से छटपटा रहे थे। तभी मैंने मन-ही-मन गाँठ बाँध ली थी कि अब हम लोग पेशावर में नहीं रहेंगे। तभी हमारा दाना-पानी पेशावर से उठ गया था। और हम लोग रावलपिंडी में आकर बस गए थे।’’

हमारे घर में नीचे की मंज़िल पर ‘गराज’ था, जिसमें भैंस बँधी रहती थी। अन्दर आओ तो ड्योढ़ी थी जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर को जाती थीं। अठारह सीढ़ियाँ जिन पर से दूर बचपन में मैं हर दूसरे-तीसरे दिन गिरता था और लुढ़कता हुआ नीचे तक जा पहुँचता था। निचली मंज़िल पर ही पिताजी का दफ़्तर था जिसमें पिताजी मेज़ के पीछे बैठे दिन-भर टाइपराइटर पर एक उँगली से चिट्ठियाँ टाइप करते। इस दफ़्तर की बग़ल में एक बड़ा अँधेरा कमरा था जिस पर अक्सर ताला चढ़ा रहता, पर वह हम भाइयों के लिए अलीबाबा की गुफ़ा के समान था जिसमें हमारे लिए हीरे-जवाहरात भरे थे—तरह-तरह के चीनी के फूलदार प्याले, किसी पर लिखा रहता Forget me not ! किसी पर Remember me ! सुनहरी दस्तेवाले चाकू, तरह-तरह की पेंसिलें, किसी पर रबर लगा रहता, कोई दो रंगों में होतीं, चेहरे पर लगानेवाली ख़ुशबूदार क्रीमें, जिनमें तरह-तरह के फूलों की महक आती।

हम कभी-कभी छिपे-लुके, क्रीम की शीशी खोलकर मुँह पर लगाते, फिर एक-दूसरे के गाल सूँघते। सारा कमरा ख़ुशबू से भर उठता था। बलराज का चेहरा बड़ा निखरा-निखरा लगने लगता।

इसी कमरे में कपड़े के नमूने भी थे। हर नमूने पर रंगीन तस्वीर लगी रहती, किसी पर सुनहरे बालोंवाली हँसती स्त्री की, किसी पर कुत्ते की, किसी पर शेर की। नमूने के इन्हीं कपड़ों से माँ हमारे लिए कुर्ते-पाजामे सी दिया करतीं। हर नमूने पर तस्वीर ही नहीं, नीले रंग में कारख़ाने का नाम भी छपा रहता था, अक्सर, माताजी की सिलाई में ऐसा हुनर रहता कि पाजामे की पिछले हिस्से में आसन की जगह पर छपाईवाला हिस्सा आ जाता, साथ में एक थैली-सी भी बन जाती। देखनेवाले हमारे मित्रों के माँ-बाप, देखकर हँसने लगते, और कोई-कोई पूछता :

‘‘क्यों बेटा, तूने पीछे थैली में मक्का के दाने भरे हैं ?’’

परिवार का रहन-सहन ऊपर की मंज़िल पर था। सीढ़ियाँ चढ़कर जाओ, तो दाएँ हाथ ‘रंगसाज़ की आलमारी’ जिसमें कभी कोई रंगसाज़, सम्भवतः यह मकान बनने पर अपने रंग-रोग़न रखता रहा होगा, पर अब यह आलमारी पारिवारिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी थी। माताजी की चाबियों का गुच्छा खो जाए तो ‘देखो, रंगसाज़ की आलमारी में न रखा हो।’ और जो पिताजी की छड़ी न मिल रही हो तो ‘देखो, रंगसाज़ की आलमारी से तो नहीं लटक रही है।’

रंगसाज़ की आलमारी के सामने, कुछ ही दूरी पर बड़ा-सा चौकोर जंगला था। वह तीन फुट ऊँचा तो रहा होगा, क्योंकि छुटपन में, मैं पंजों के बल भी ऊँचा उठूँ तो मेरी ठुड्डी जंगले के ऊपर तक नहीं पहुँच पाती थी। इसी जंगले की सलाख़ों को पकड़कर मैंने खड़ा होना सीखा था। इन्हीं सलाख़ों को पकड़े हुए, नीचे आँगन में झाँकते हुए मैं पहली बार ‘व्हाई जाज़’ चिल्लाया था, जिस पर नीचे आँगन में खड़ी माँ ने चिल्लाकर कहा था, ‘हाय, तू बोला तो ! मेरा गूँगा बेटा आज बोला तो’ और जंगले की सलाख़ों को पकड़े मैं बार-बार उछलता हुआ ‘व्हाई जाज़, व्हाई जाज़’ चिल्लाता रहा था, मानो स्वयं भी यह जानकर कि मैं गूँगा नहीं हूँ, चहकने लगा था।

और कुछ ही मुद्दत बाद उसी जंगले के पास बैठा, मैं टीन के ख़ाली कनस्तर पर ज़ोर-ज़ोर से डंडी मारते हुए चिल्लाया, ‘‘उठो, मुसलमानों, रोज़ा रखो...ओ...ए !’’ जिस पर कभी-कभी हमारी पड़ोसिन, बोस्तान ख़ान की माँ, दीवार के ऊपर से झाँककर मेरी माँ से हँसती हुई कहती, ‘‘अरी लच्छिमी ! तेरा बेटा हमें सारे साल रोज़े रखवाता रहता है !’’

इसी जंगले के पास आकर, माँ, दिन में कितनी ही बार, हमारे पिताजी को पुकारती थी जो नीचे की मंज़िल में अपने दफ़्तर में बैठे चिट्ठियाँ टाइप कर रहे होते :

‘‘बलराज के पिताजी, खाना तैयार है, कब ऊपर आओगे ?’’

या

‘‘बलराज के पिताजी, दूध का गिलास नीचे भेज दूँ या ऊपर आकर पियोगे ?’’

या

‘‘बलराज के पिताजी शाम घिर आई है। आप कब घूमने जाओगे, कब लौटोगे, कब खाने पर बैठोगे ? रोज़ रात को देर हो जाती है, तुम्हारा कोई वेला-वकत ही नहीं है।’’

जिस पर कभी-कभी नीचे से आवाज आती :

‘‘बलराज की माँ, बस जा ही रहा हूँ। मेरी छड़ी नहीं मिल रही है। ऊपर देखो कहीं रंगसाज़ की आलमारी से तो नहीं लटक रही है ?’’

ऐसे में घर के लोग—मेरी दोनों बड़ी बहनें, माताजी, घर का नौकर तुलसी, सभी छड़ी ढूँढ़ने लग जाते। नीचे आँगन में खड़े पिताजी बड़बड़ा रहे होते :

‘‘इस घर में कभी कुछ नहीं मिलता। कोना-कोना छान मारो फिर भी कुछ नहीं मिलता।’’

पर कुछ देर बाद उन्हीं की आवाज़ नीचे से सुनाई देती :

‘‘अब रहने दे, छड़ी मिल गई है, दरवाजे के पीछे लटक रही थी।’’

इसी जंगले के आसपास मेरी दोनों बड़ी बहनें, एक-दूसरे के पीछे भागती, हँसती, किरकिली डालती, चहकती रहती थीं। मुझे वे दो परियों-सी नज़र आती थीं जो सारा दिन एक-दूसरे का साथ खेलती रहती थीं। कभी खड़िया लेकर दरवाज़ों-खिड़कियों पर निशान बनाती रहतीं। छोटी बहन बहुत कम बोलती थी पर बड़ी होशियार थी। वह पूरे के पूरे सेब को एक ही छिलके में छील डालती थी, कभी भी छिलका टूटता नहीं था। बड़ी बहन का छिलका बार-बार टूटता था, पर वह हँसती रहती थी। बड़ी बहन बड़ी हँसमुख थी, प्यार-दुलार करनेवाली ।

‘किरकिली’ करते हुए जब कभी मेरी बहनें खिलखिलाकर हँसने लगतीं, और हँसी से लोटपोट होने लगतीं, तो नीचे दफ्तर में बैठे पिताजी की आवाज़ आती :

‘‘बस-बस, वीराँ, सुमित्रा, अब हँसना बन्द करो। लड़कियाँ इतना ऊँचा-ऊँचा नहीं हँसतीं।’’

सुनते ही दोनों बहनें चुप हो जातीं। कभी-कभी माँ को, पिताजी का यों डाँट देना अच्छा नहीं लगता था :

‘‘क्यों जी, घर के अन्दर ही तो हँस खेल रही हैं। बाहर कौन इनका हँसना सुन रहा है।’’

नीचे सो कोई उत्तर नहीं आता, पर बहनों की हँसी बन्द हो जाती।

इसी, ऊपरवाली मंजि़ल में, सड़क की ओर खुलनेवाला छज्जा था जिसे घर के लोग गैलरी कहते थे। बहनों को उस छज्जे पर जाने की मनाही थी क्योंकि वह सड़क की ओर खुलता था, जब कि मैं और बलराज उस छज्जे पर दौड़ते-फिरते थे। माँ कहती थीं कि बहनों का छज्जे पर जाना उस दिन से बन्द हो गया था, जब सड़क पर आते जाते किसी आवारा लड़के ने छज्जे पर कंकड़ फेंका था। तबसे पिताजी ने बहनों को छज्जे पर आना ही नहीं खिड़की में से बाहर झाँकने को भी मना कर दिया था।

जंगले के एक और शाम को आसन बिछ जाते और छोटे से हवनकुंड में समिधाएँ डालते हुए परिवार के लोग हवन किया करते। आरम्भ में सन्ध्या के मन्त्र पढ़े जाते, जिस पर मेरा मन ऊबने लगता। पर जब हवन करने का वक़्त आता मैं जैसे जाग उठता। हवन की विधि मेरे लिए बड़ी रोचक हुआ करती। पहले आचमन करो। हथेली पर पानी डालकर ऊँ वाङ्मे आसेऽस्तु ! ऊँ नसोर्मे प्राणोस्तु !....बोलते हुए कभी आँखों को, कभी नासिकाओं को, फिर बारी-बारी से दोनों कानों को, फिर कन्धों को, गीले पपोटों से छुओ और फिर पानी की छींटे सिर के ऊपर से फेंकते हुए आचमन की विधि पूरी करो। इसके बाद दो घूँट पानी पियो भी। यह सब एक खेल सा था। फिर जब हवन आरम्भ होता, और समिधाएँ डाली जातीं और हवनकुंड में से आग की लपटें उठने लगतीं तो मैं मन्त्रमुग्ध-सा उन नाचती लपटों को देखता रहता। और आसन पर बैठे पिताजी के हिलते होंठों के अनुरूप मैं भी हवन के मंत्र बुदबुदाने लगता।

(रंगसाज़ की आलमारी के पीछे वह बड़ा कमरा था जो ‘पुराना सुफ़ा’ कहलाता था। कमरे की दीवारों पर जगह-जगह कुछ वाक्य-पट टँगे थे।

अगर माँ की आवाज, नीचे दफ़्तर में बैठे पिताजी तक पहुँच जाती तो पिताजी वहीं बैठे-बैठे ऊँची आवाज़ में कहते, ‘‘बलराज की माँ, मैं कई बार तुम्हें समझा चुका हूँ कि बच्चों को निराशा-भरे गीत नहीं सुनाया करो।’

कभी पिताजी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ जाते, माँ को समझाने के लिए। तब माँ कहती, ‘‘मुझे यही याद हैं। इनमें बुरा क्या है ? इनमें भी भगवान का नाम है।....’’

‘‘तुम बहस क्यों करती हो ? बच्चों को ऐसे गीत सुनाओ जिनसे इनका उत्साह बढ़े....।’’

फिर पिताजी मेरे मन बहलाव के लिए अपने जेब में से रेज़गारी निकालकर मेरे सिरहाने के नीचे रख देते, और मैं पैसे-इकन्नियाँ-दुवन्नियाँ गिनता रहता। शाम के साये उतरने लगते तो नीचे गली में फ़कीर पहुँच जाते। कोई गाकर भीख माँगता, कोई ऊँची पुकार के साथ। मैं एक-एक की आवाज़ पहचानता था।

पर ज्यों ही सेहत सँभलने लगी, बुख़ार उतर जाता तो मैं फिर से सड़क पर जा पहुँचता। बरसात के पहले छींटे पर, मैं अस्वस्थ हूँ या तन्दुरुस्त, मैं घर पर टिक ही नहीं सकता था। बाहर जाकर सड़क पर दौड़ने, बारिश के पहले छींटे का मज़ा लेने, मोहल्ले-भर के लड़कों के साथ सड़कों पर दौड़ने, भागने की ललक अक्सर बेकाबू हो जाती, और मैं हाँफता हुआ घर लौटता और कई बार फिर से बीमार पड़ जाता।

हमारा घर सड़क की ओर खुलता था। पर इस घर में बस जाने से पहले, हमारे माता-पिता, लगभग बीस साल पेशावर में रहे थे। माँ सुनाया करती थीं कि क्या मालूम वे पेशावर में ही बने रहते, पर वहाँ पर ‘धाड़े’ पड़ने लगे थे। ‘धाड़े’ से माँ का मतलब था कि कभी-कभी रात के वक़्त अचानक ही लूटपाट करनेवाले पठानों का गिरोह ढोल बजाता किसी मोहल्ले में पहुँच जाता। लूटपाट मच जाती। उनकी गोली का निशाना अचूक होता। एक रात ऐसा ही ‘धाड़ा’ उनकी गली में भी पहुँच गया। माँ सुनाती थीं कि उनके सामनेवाले घर में किसी ने खिड़की में से झाँककर बाहर देखा कि गोली सीधी उसके माथे पर लगी और वह वहीं ढेर हो गया। लूटपाट करने के बाद, वे लोग गधों पर सामान लादे, ढोल बजाते, हवा में गोलियाँ चलाते, लौट जाते। ‘‘उस रात तेरे पिताजी के पेट में ज़ोरों का दर्द उठा था। मैं ही जानती हूँ या मेरा भगवान जानता है कि वह रात मैंने कैसे काटी। बाहर गोलियाँ चल रही थीं, ढोल बज रहे थे, चीख़-पुकार मची हुई थी और घर के अन्दर तेरे पिताजी दर्द से छटपटा रहे थे। तभी मैंने मन-ही-मन गाँठ बाँध ली थी कि अब हम लोग पेशावर में नहीं रहेंगे। तभी हमारा दाना-पानी पेशावर से उठ गया था। और हम लोग रावलपिंडी में आकर बस गए थे।’’

हमारे घर में नीचे की मंज़िल पर ‘गराज’ था, जिसमें भैंस बँधी रहती थी। अन्दर आओ तो ड्योढ़ी थी जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर को जाती थीं। अठारह सीढ़ियाँ जिन पर से दूर बचपन में मैं हर दूसरे-तीसरे दिन गिरता था और लुढ़कता हुआ नीचे तक जा पहुँचता था। निचली मंज़िल पर ही पिताजी का दफ़्तर था जिसमें पिताजी मेज़ के पीछे बैठे दिन-भर टाइपराइटर पर एक उँगली से चिट्ठियाँ टाइप करते। इस दफ़्तर की बग़ल में एक बड़ा अँधेरा कमरा था जिस पर अक्सर ताला चढ़ा रहता, पर वह हम भाइयों के लिए अलीबाबा की गुफ़ा के समान था जिसमें हमारे लिए हीरे-जवाहरात भरे थे—तरह-तरह के चीनी के फूलदार प्याले, किसी पर लिखा रहता Forget me not ! किसी पर Remember me ! सुनहरी दस्तेवाले चाकू, तरह-तरह की पेंसिलें, किसी पर रबर लगा रहता, कोई दो रंगों में होतीं, चेहरे पर लगानेवाली ख़ुशबूदार क्रीमें, जिनमें तरह-तरह के फूलों की महक आती।

हम कभी-कभी छिपे-लुके, क्रीम की शीशी खोलकर मुँह पर लगाते, फिर एक-दूसरे के गाल सूँघते। सारा कमरा ख़ुशबू से भर उठता था। बलराज का चेहरा बड़ा निखरा-निखरा लगने लगता।

इसी कमरे में कपड़े के नमूने भी थे। हर नमूने पर रंगीन तस्वीर लगी रहती, किसी पर सुनहरे बालोंवाली हँसती स्त्री की, किसी पर कुत्ते की, किसी पर शेर की। नमूने के इन्हीं कपड़ों से माँ हमारे लिए कुर्ते-पाजामे सी दिया करतीं। हर नमूने पर तस्वीर ही नहीं, नीले रंग में कारख़ाने का नाम भी छपा रहता था, अक्सर, माताजी की सिलाई में ऐसा हुनर रहता कि पाजामे की पिछले हिस्से में आसन की जगह पर छपाईवाला हिस्सा आ जाता, साथ में एक थैली-सी भी बन जाती। देखनेवाले हमारे मित्रों के माँ-बाप, देखकर हँसने लगते, और कोई-कोई पूछता :

‘‘क्यों बेटा, तूने पीछे थैली में मक्का के दाने भरे हैं ?’’

परिवार का रहन-सहन ऊपर की मंज़िल पर था। सीढ़ियाँ चढ़कर जाओ, तो दाएँ हाथ ‘रंगसाज़ की आलमारी’ जिसमें कभी कोई रंगसाज़, सम्भवतः यह मकान बनने पर अपने रंग-रोग़न रखता रहा होगा, पर अब यह आलमारी पारिवारिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी थी। माताजी की चाबियों का गुच्छा खो जाए तो ‘देखो, रंगसाज़ की आलमारी में न रखा हो।’ और जो पिताजी की छड़ी न मिल रही हो तो ‘देखो, रंगसाज़ की आलमारी से तो नहीं लटक रही है।’

रंगसाज़ की आलमारी के सामने, कुछ ही दूरी पर बड़ा-सा चौकोर जंगला था। वह तीन फुट ऊँचा तो रहा होगा, क्योंकि छुटपन में, मैं पंजों के बल भी ऊँचा उठूँ तो मेरी ठुड्डी जंगले के ऊपर तक नहीं पहुँच पाती थी। इसी जंगले की सलाख़ों को पकड़कर मैंने खड़ा होना सीखा था। इन्हीं सलाख़ों को पकड़े हुए, नीचे आँगन में झाँकते हुए मैं पहली बार ‘व्हाई जाज़’ चिल्लाया था, जिस पर नीचे आँगन में खड़ी माँ ने चिल्लाकर कहा था, ‘हाय, तू बोला तो ! मेरा गूँगा बेटा आज बोला तो’ और जंगले की सलाख़ों को पकड़े मैं बार-बार उछलता हुआ ‘व्हाई जाज़, व्हाई जाज़’ चिल्लाता रहा था, मानो स्वयं भी यह जानकर कि मैं गूँगा नहीं हूँ, चहकने लगा था।

और कुछ ही मुद्दत बाद उसी जंगले के पास बैठा, मैं टीन के ख़ाली कनस्तर पर ज़ोर-ज़ोर से डंडी मारते हुए चिल्लाया, ‘‘उठो, मुसलमानों, रोज़ा रखो...ओ...ए !’’ जिस पर कभी-कभी हमारी पड़ोसिन, बोस्तान ख़ान की माँ, दीवार के ऊपर से झाँककर मेरी माँ से हँसती हुई कहती, ‘‘अरी लच्छिमी ! तेरा बेटा हमें सारे साल रोज़े रखवाता रहता है !’’

इसी जंगले के पास आकर, माँ, दिन में कितनी ही बार, हमारे पिताजी को पुकारती थी जो नीचे की मंज़िल में अपने दफ़्तर में बैठे चिट्ठियाँ टाइप कर रहे होते :

‘‘बलराज के पिताजी, खाना तैयार है, कब ऊपर आओगे ?’’

या

‘‘बलराज के पिताजी, दूध का गिलास नीचे भेज दूँ या ऊपर आकर पियोगे ?’’

या

‘‘बलराज के पिताजी शाम घिर आई है। आप कब घूमने जाओगे, कब लौटोगे, कब खाने पर बैठोगे ? रोज़ रात को देर हो जाती है, तुम्हारा कोई वेला-वकत ही नहीं है।’’

जिस पर कभी-कभी नीचे से आवाज आती :

‘‘बलराज की माँ, बस जा ही रहा हूँ। मेरी छड़ी नहीं मिल रही है। ऊपर देखो कहीं रंगसाज़ की आलमारी से तो नहीं लटक रही है ?’’

ऐसे में घर के लोग—मेरी दोनों बड़ी बहनें, माताजी, घर का नौकर तुलसी, सभी छड़ी ढूँढ़ने लग जाते। नीचे आँगन में खड़े पिताजी बड़बड़ा रहे होते :

‘‘इस घर में कभी कुछ नहीं मिलता। कोना-कोना छान मारो फिर भी कुछ नहीं मिलता।’’

पर कुछ देर बाद उन्हीं की आवाज़ नीचे से सुनाई देती :

‘‘अब रहने दे, छड़ी मिल गई है, दरवाजे के पीछे लटक रही थी।’’

इसी जंगले के आसपास मेरी दोनों बड़ी बहनें, एक-दूसरे के पीछे भागती, हँसती, किरकिली डालती, चहकती रहती थीं। मुझे वे दो परियों-सी नज़र आती थीं जो सारा दिन एक-दूसरे का साथ खेलती रहती थीं। कभी खड़िया लेकर दरवाज़ों-खिड़कियों पर निशान बनाती रहतीं। छोटी बहन बहुत कम बोलती थी पर बड़ी होशियार थी। वह पूरे के पूरे सेब को एक ही छिलके में छील डालती थी, कभी भी छिलका टूटता नहीं था। बड़ी बहन का छिलका बार-बार टूटता था, पर वह हँसती रहती थी। बड़ी बहन बड़ी हँसमुख थी, प्यार-दुलार करनेवाली ।

‘किरकिली’ करते हुए जब कभी मेरी बहनें खिलखिलाकर हँसने लगतीं, और हँसी से लोटपोट होने लगतीं, तो नीचे दफ्तर में बैठे पिताजी की आवाज़ आती :

‘‘बस-बस, वीराँ, सुमित्रा, अब हँसना बन्द करो। लड़कियाँ इतना ऊँचा-ऊँचा नहीं हँसतीं।’’

सुनते ही दोनों बहनें चुप हो जातीं। कभी-कभी माँ को, पिताजी का यों डाँट देना अच्छा नहीं लगता था :

‘‘क्यों जी, घर के अन्दर ही तो हँस खेल रही हैं। बाहर कौन इनका हँसना सुन रहा है।’’

नीचे सो कोई उत्तर नहीं आता, पर बहनों की हँसी बन्द हो जाती।

इसी, ऊपरवाली मंजि़ल में, सड़क की ओर खुलनेवाला छज्जा था जिसे घर के लोग गैलरी कहते थे। बहनों को उस छज्जे पर जाने की मनाही थी क्योंकि वह सड़क की ओर खुलता था, जब कि मैं और बलराज उस छज्जे पर दौड़ते-फिरते थे। माँ कहती थीं कि बहनों का छज्जे पर जाना उस दिन से बन्द हो गया था, जब सड़क पर आते जाते किसी आवारा लड़के ने छज्जे पर कंकड़ फेंका था। तबसे पिताजी ने बहनों को छज्जे पर आना ही नहीं खिड़की में से बाहर झाँकने को भी मना कर दिया था।

जंगले के एक और शाम को आसन बिछ जाते और छोटे से हवनकुंड में समिधाएँ डालते हुए परिवार के लोग हवन किया करते। आरम्भ में सन्ध्या के मन्त्र पढ़े जाते, जिस पर मेरा मन ऊबने लगता। पर जब हवन करने का वक़्त आता मैं जैसे जाग उठता। हवन की विधि मेरे लिए बड़ी रोचक हुआ करती। पहले आचमन करो। हथेली पर पानी डालकर ऊँ वाङ्मे आसेऽस्तु ! ऊँ नसोर्मे प्राणोस्तु !....बोलते हुए कभी आँखों को, कभी नासिकाओं को, फिर बारी-बारी से दोनों कानों को, फिर कन्धों को, गीले पपोटों से छुओ और फिर पानी की छींटे सिर के ऊपर से फेंकते हुए आचमन की विधि पूरी करो। इसके बाद दो घूँट पानी पियो भी। यह सब एक खेल सा था। फिर जब हवन आरम्भ होता, और समिधाएँ डाली जातीं और हवनकुंड में से आग की लपटें उठने लगतीं तो मैं मन्त्रमुग्ध-सा उन नाचती लपटों को देखता रहता। और आसन पर बैठे पिताजी के हिलते होंठों के अनुरूप मैं भी हवन के मंत्र बुदबुदाने लगता।

(रंगसाज़ की आलमारी के पीछे वह बड़ा कमरा था जो ‘पुराना सुफ़ा’ कहलाता था। कमरे की दीवारों पर जगह-जगह कुछ वाक्य-पट टँगे थे।

सादापन जीवन, सजावट मृत्यु है।

जहाँ सुमति तहाँ सम्पत्ति नाना

जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना।

जहाँ सुमति तहाँ सम्पत्ति नाना

जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना।

इन्हें पिताजी आर्यसमाज के किसी वार्षिकोत्सव में से लाए थे।

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी

सो नृप अवशि नरक अधिकारी।

आदि-आदि।

सो नृप अवशि नरक अधिकारी।

आदि-आदि।

पिताजी पुरुषार्थ में विश्वास रखते थे। पुरुषार्थ में और सादापन में। जिसका मतलब यह था कि प्रभातवेला में उठ जाओ, अगर नहीं उठोगे तो मुँह पर ठंडे पानी के छींटे पड़ेंगे। फिर घूमने जाओ। पिताजी के पीछे-पीछे। पर अक्सर पिताजी आगे निकल जाते और हम दोनों भाई बतियाते, पाँव घसीटते, दूर पीछे रह जाते। पुरुषार्थ की मद में गर्मी-सर्दी ठंडे पानी से स्नान भी आता था, सिर पर नाचती चुटिया भी, और क़रीब-क़रीब घुटे हुए सिर पर लगाने के लिए सरसों का तेल भी, और मेरे लिए भाई के उतरे हुए कपड़े भी, क्योंकि वह तेज़ी से लम्बा हो रहा था। बाद में पिताजी का उतरा हुआ कपड़ा उसे, और उसका मुझे मिलने लगा था। पहली बार अपने कद्द-माप का नया कोट तब पहना जब, आर्यसमाज की अर्द्धशताब्दी के अवसर पर, पिताजी हम दोनों भाइयों को अपने साथ मथुरा ले गए थे। सादापन का अर्थ मांस-मछली से दूर रहना भी था।। चौके के अन्दर तो दाल-सब्ज़ी ही बनती थी, और दूध-दही पर ज़ोर था, पर माँ कहा करती कि जब कभी तुम्हारे पिताजी का कोई व्यापारी या मित्र आए जिसे वह मांस-मछली खिलाना चाहते हों तो बेशक चौके के बाहर स्वयं बना लिया करें और जिन बर्तनों में वे खाते उन्हें माँ बाद में धधकते अंगारों से साफ़ कर लेतीं।

|

|||||

अन्य पुस्तकें

लोगों की राय

No reviews for this book

_s.webp)