|

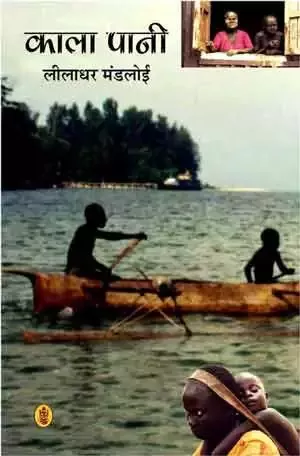

यात्रा वृत्तांत >> काला पानी काला पानीलीलाधर मंडलोई

|

312 पाठक हैं |

||||||

अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्राओं पर एकाग्र....

Kala Pani

प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश

लीलाधर मंडलोई वैसे रचनाकारों में हैं जो धरती के किसी भी हिस्से में अपने रहवास का एक लम्बे कालखंड में अपनी ऐन्द्रियता से आत्मसात का आश्चर्यजनक ढंग से स्थानीय हो सकते हैं। ऐसा उन्होंने पातालकोट, छिंदवाड़ा, गोंडवाना (कान्हा अभ्यारण्य), भोपाल और एक हद तक दिल्ली रहते हुए सम्भव किया है। देखा जाए तो उनका यह आश्चर्य ‘काला पानी’ अंदमान निकोबार द्वीप समूह से आरंभ हुआ। ‘काला पानी’ से ही उनकी पहचान पहले एक कवि और फिर फीचर लेखक के रूप में हुई। पाठकों को स्मरण होगा कि इस उपेक्षित भूखंड की दुर्लभतम् नेग्रिटोव्ह और मंगोल मूल की जनजातियों तथा समुद्र और वन्य जीवन पर फीचर श्रृंखला और कविताएँ देने वाले वे पहले ऐसे लेखक हैं जिन्हें ‘जन सत्ता’ और ‘नवभारत टाइम्स’ सरीखे अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया। इस दृष्टि से वे इस क्षेत्र में अग्रणी माने जाते हैं ग्रेट अंदमानी, ओंगी शोम्पेन, निकोनारी की जनजातियों को लोक-कथाओं को भी हिन्दी में लाने वाले वे पहले रचनाकार हैं। कहना न होगा कि उनका ‘कविमन’ ही वह स्त्रोत है जो उन्हें लोक-कथा, लोक-गीत, यात्रा-वृन्तांत, डायरी, मीडिया, रिपोर्ताज व आलोचना में ले जाता है। इधर जब कि भाव और मन की जगह वस्तु कथा, और फॉर्म केन्द्रीय पद हैं, तब एक ऐसे लेखक को पढ़ना परम्परा पाठ के तत्वों के समीप पहुँचना है।

‘काला पानी’ में यहाँ प्रस्तुत कविता और गद्य में जो है, वह असल में विविध व्यवस्थाओं में कविमान की अभिव्यक्त है। ‘काला पानी’ की विविध मर्मिक छवियों को कुछेक विधाओं में सहेजने की ईमानदार कोशिश इसे एक अनूठी कृति बनाती है। वस्तुतः यह एक दिलचस्प किंतु आत्मीय का जाल है। ‘काला पानी’ सिर्फ एक साहित्यक कृति ही नहीं अपितु एक समाजशास्त्रीय अध्ययन भी है। पाठक इसे पढ़ते हुए एक अनदेखी दुनिया को अपने अनक़रीब पाएँगे।

‘काला पानी’ में यहाँ प्रस्तुत कविता और गद्य में जो है, वह असल में विविध व्यवस्थाओं में कविमान की अभिव्यक्त है। ‘काला पानी’ की विविध मर्मिक छवियों को कुछेक विधाओं में सहेजने की ईमानदार कोशिश इसे एक अनूठी कृति बनाती है। वस्तुतः यह एक दिलचस्प किंतु आत्मीय का जाल है। ‘काला पानी’ सिर्फ एक साहित्यक कृति ही नहीं अपितु एक समाजशास्त्रीय अध्ययन भी है। पाठक इसे पढ़ते हुए एक अनदेखी दुनिया को अपने अनक़रीब पाएँगे।

ग्रेट अंदमानी

‘पुलुगा’ ने जन्माया यह धरती, पेड़ पौधे, जल और जीव

सर्वशक्तिमान है वह, कितनी नगण्य होती है यह सृष्टि

अगर उसकी कृपा से न जन्मते

‘तीमो’ और ‘चान-आ-ए-लाबादी’

‘पुलुगा’ ने उन्हें सिखाया जीना

भोजन का स्वाद, शिकार और जंगली फल-फूल, बूटियों का उपयोग

उसकी अनुकम्पा से हमारी दुनिया है भरी-भरी

उसने जो आदेश दिए, पूरे करते रहे हम

केवल 27 हैं हम, अपनी ख़त्म होती सभ्यता से लिपटे-छूटते भोगते असंख्य दुख और लगातार छीजते, हर मृत्यु ख़त्म करती है जीने की आस ‘पुलुगा’ कहाँ है, कहीं नहीं दीखता वह

हमारी आस्था में हर कहीं होने के बावजूद कहीं भी नहीं है अब ‘पुलुगा’ कहाँ है ? ‘पुलुगा’ कहाँ है ?

अंदमानियों का ईश्वर ‘पुलुगा’ है, जो अमर है-यह संदर्भ अंदमानी लोककथा से आता है। अंदमानी जनजाति के प्रथम पुरुष ‘तोमो’ को उसने जन्माया। ‘तोमो’ की सहचरी के रूप में उसने ‘चान-आ-ए-लबादी’ को अंदमान भूमि पर भेजा। फिर उसने अपने दो सेवकों- ‘लाची’ और ‘पुनगा-अ-लबादी’ को ‘तोमो’ के पास नियुक्त किया। जिन्होंने ‘तोमो’ को आग जलाने की विधि, शिकार के तरीक़े, भोजन का महत्व और मांस भूनने की विधियाँ बताईं। इसी लोक कथा में कहा गया है कि ‘पुलुगा’ अंदमानियों का रक्षक है। वह स्वप्न में सुरक्षा के निर्देश देता है और शैतान की चालों से आगाह करता है। ‘पुलुगा’ अग्नि के समान है। अगर वह प्रसन्न है तो मंगल होता है और क्रुद्ध हो तो विनाश हो जाता है।

‘पुलुगा’ आज अंदमानियों के भीतर उठ रहे सवालों के घेरे में खड़ा है। कहाँ है उनका ईश्वर ? रक्षा का जो भार उसने लिया था, उस आश्वासन का क्या हुआ ? नीग्रोव्ह मूल की यह दुर्लभ जनजाति आज जीवन और मृत्यु के बीच त्रिशुंक की तरह झूल रही है। उनकी प्रार्थनाओं में एक विनय भरी चीख है कि मृत्यु के जबड़े में खिसकती उनकी दुनिया का ख़त्म होने से कोई बचा ले। इन सीधे-सादे और भोले आदिवासियों की कुल जनसंख्या लगभग 27 है। बूढ़े हैं जो मौत के आलिंगन में कभी भी समा सकते हैं। युवतियाँ हैं जिनके लिए शादी योग्य वर नहीं है। युवक हैं जिन्हें शादी योग्य होने पर लड़कियाँ नहीं मिलेंगी। कौन करेगा उनसे विवाह ? कैसे बढ़ेगी उसकी दुर्लभ विरासत ? कितने बरस और जीवित रह सकेगी 27 लोगों की यह आखिरी दुनिया ? यह एक अथाह होता हुआ दुख है, जिसे समोने के लिए समुद्र की गहराइयाँ कम पड़ रही हैं। और सिकुड़ता जा रहा है आकाश का अनन्त विस्तार।

ग्रेट अंदमानी समुदाय मूलत: वृहत्तर अंदमान में बसते थे। बाद में ये लोग छोटे-छोटे समुदायों में बँटकर अंदमान के अन्य द्वीपों में फैल गए। पूर्व में यह जनजाति भी शिकार और वनोपज पर निर्भर थी। नीग्रोव्ह मूल की जनजातियों में उनकी संख्या पिछली शताब्दी में करीब 5000 थी। पर बाद में ये तेज़ी से घटते गए। इनके प्रमुख समुदाय थे अका कोरा, अका-बोआ, अका-जेरू और अका-बी। इनके कुल समुदाय सात थे। जिनमें से अब सिर्फ़ दो बाकी हैं। एक समुदाय में पति-पत्नी और दूसरे में मात्र 26 लोग। इन्हें स्ट्रेट द्वीप में बसा दिया गया है। 1858 में क़ैदी बस्तियों के निर्माण के साथ इनकी मृत्यु की करुण गाथा शुरू होती है। अंग्रेजों और कैदियों से इनके सम्पर्क के बाद कथित सभ्य समाज की ख़तरनाक बीमारियों और बुरी लतों ने इनमें प्रवेश किया। ये बीमारियाँ थीं सिफलिस, गनेरिया और टी.बी.। बावजूद आत्मीय संबंधों के इन्होंने बाहरी व्यक्तियों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। 14 मई, 1859 को उन्होंने विद्रोह किया। पोर्टब्लेयर के हृदय स्थल में हुई, इस भयंकर लड़ाई को अबुदीव या अबर्डीन युद्ध के नाम से याद किया जाता है।

अपनी आजादी के लिए यह उनकी पहली और आखिरी ऐतिहासिक लड़ाई थी। कई अंदमानी इसी संघर्ष में खप गए। इसके बाद इनसे मित्रता की गई और प्रशासन ने 1863 में अंदमानी गृह की स्थापना की, वह आज भी मौजूद है। इन्हें काम करने का अवसर दिया गया और मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया गया। वस्त्र पहनने, आधुनिकता में रूचि दिखाने और अपनी परम्पराओं से कटने का श्रीगणेश तभी से हुआ। 1942 में जापानियों द्वारा बमबारी किए जाने पर बड़ी संख्या में अंदमानी मारे गए। बेकसूर अंदमानी समुदाय की बढ़ती हुई मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण मुख्य धारा में शामिल होना है।

ग्रेट अंदमानियों की अपनी परम्पराएँ, लोकगीत, लोककथाएँ और प्रार्थनाएँ हैं। आधुनिक सभ्यता की चपे़ट में यह सब ख़त्म हो रहा है। फिल्मों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। हालाँकि नए वाद्य यंत्रों का चलन शुरू हुआ किन्तु नई पीढ़ी के साथ पारम्परिक लोकधुनों पर फिल्म संगीत का प्रभाव दिखाई देने लगा है। अंदमानी युवक-युवतियाँ पोर्टब्लेयर के सिनेमा गृहों में दिखाई देने लगे हैं। वे अमिताभ बच्चन से लेकर गोविन्दा और हेमामालिनी से लेकर श्रीदेवी और ऐश्वर्या की फिल्म पीढ़ी को बखूबी जानते हैं। रेड़ियो मज़े से सुनते हैं और टी.वी. कार्यक्रमों को देखने में रुचि दिखाते हैं। बाहरी दुनिया के प्रभाव ने उनके जीवन पर गहरा असर डाला है। उनके भीतर आधुनिक सुख-सुविधा के प्रति ललक बढ़ रही है। चिन्ताजनक यह है कि वे अपनी जड़ों से लगातार कट रहे हैं।

इनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है, अपने समाज में नए जन्म की ख़बर का लगातार इन्तज़ार। कहीं दो-तीन साल के अन्तराल के बाद किसी एक नवजात शिशु की किलक से स्ट्रेटद्वीप गूँजता है। अंदमान की यह सबसे महत्त्वपूर्ण खबर मानी जाती है। अख़बार इसे प्रमुखता से छापते हैं और रेडियो के लिए यह ज़रूरी खबर होती है। 1901 में इनकी संख्या 624 थी। 1981 की गणना में 28 बची। 1971 से 1981 के बीच इनकी जनसंख्या में सिर्फ़ 4 का इज़ाफा़ हुआ। यह आँकड़ा अपने आप में बेहद चौंकानेवाला है। मृत्यु दर में इस शताब्दी की शुरूआत से भी अद्भुत इज़ाफ़ा हुआ है। स्वास्थ्य में गिरावट के आँकड़े भी चिन्ताजनक हैं। आज स्त्रियों में सन्तानोत्पत्ति की क्षमता छीज चुकी है। पुरुषों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर हुआ है। एक लंबे समय तक अफीम सेवन ने इनके स्वास्थ्य को बुरी तरह तोड़कर रख छोड़ा है। ये अब 27 ग्रेट अंदमानी जो आज हैं और कितने दिन जी सकते हैं या मृत्यु के ख़िलाफ़ संघर्ष में क़ामयाब हो सकते हैं ? आज उनकी सुविधाओं के लिए आर्थिक सहायता है, नौकरियाँ हैं, बिजली है, कुएँ हैं, डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं और खोज-ख़बर लेती सरकार भी। पर अब बहुत देर हो चुकी है।

अंदमानियों में ढंग से शिक्षित हुआ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें नेतृत्व की क्षमता हो। जो अपने समाज के भले-बुरे को सोच सके। एक पंगु, लँगड़ाती और कुंठित व्यवस्था के शिकार हैं-ये आदिवासी। अब सिर्फ़ एक ही अनुत्तरित प्रश्न है, क्या होगा इस दुर्लभ, दम तोड़ती सभ्यता का ? मृत्यु के भयावह आतंक को लगातार झेलते कदाचित् वे अपनी बारी का इन्तज़ार कर रहे हैं। एक प्रतीक्षित, ठंडी और बिल्ली के पंजों में कभी भी सामनेवाली छापामार मौत !

सर्वशक्तिमान है वह, कितनी नगण्य होती है यह सृष्टि

अगर उसकी कृपा से न जन्मते

‘तीमो’ और ‘चान-आ-ए-लाबादी’

‘पुलुगा’ ने उन्हें सिखाया जीना

भोजन का स्वाद, शिकार और जंगली फल-फूल, बूटियों का उपयोग

उसकी अनुकम्पा से हमारी दुनिया है भरी-भरी

उसने जो आदेश दिए, पूरे करते रहे हम

केवल 27 हैं हम, अपनी ख़त्म होती सभ्यता से लिपटे-छूटते भोगते असंख्य दुख और लगातार छीजते, हर मृत्यु ख़त्म करती है जीने की आस ‘पुलुगा’ कहाँ है, कहीं नहीं दीखता वह

हमारी आस्था में हर कहीं होने के बावजूद कहीं भी नहीं है अब ‘पुलुगा’ कहाँ है ? ‘पुलुगा’ कहाँ है ?

अंदमानियों का ईश्वर ‘पुलुगा’ है, जो अमर है-यह संदर्भ अंदमानी लोककथा से आता है। अंदमानी जनजाति के प्रथम पुरुष ‘तोमो’ को उसने जन्माया। ‘तोमो’ की सहचरी के रूप में उसने ‘चान-आ-ए-लबादी’ को अंदमान भूमि पर भेजा। फिर उसने अपने दो सेवकों- ‘लाची’ और ‘पुनगा-अ-लबादी’ को ‘तोमो’ के पास नियुक्त किया। जिन्होंने ‘तोमो’ को आग जलाने की विधि, शिकार के तरीक़े, भोजन का महत्व और मांस भूनने की विधियाँ बताईं। इसी लोक कथा में कहा गया है कि ‘पुलुगा’ अंदमानियों का रक्षक है। वह स्वप्न में सुरक्षा के निर्देश देता है और शैतान की चालों से आगाह करता है। ‘पुलुगा’ अग्नि के समान है। अगर वह प्रसन्न है तो मंगल होता है और क्रुद्ध हो तो विनाश हो जाता है।

‘पुलुगा’ आज अंदमानियों के भीतर उठ रहे सवालों के घेरे में खड़ा है। कहाँ है उनका ईश्वर ? रक्षा का जो भार उसने लिया था, उस आश्वासन का क्या हुआ ? नीग्रोव्ह मूल की यह दुर्लभ जनजाति आज जीवन और मृत्यु के बीच त्रिशुंक की तरह झूल रही है। उनकी प्रार्थनाओं में एक विनय भरी चीख है कि मृत्यु के जबड़े में खिसकती उनकी दुनिया का ख़त्म होने से कोई बचा ले। इन सीधे-सादे और भोले आदिवासियों की कुल जनसंख्या लगभग 27 है। बूढ़े हैं जो मौत के आलिंगन में कभी भी समा सकते हैं। युवतियाँ हैं जिनके लिए शादी योग्य वर नहीं है। युवक हैं जिन्हें शादी योग्य होने पर लड़कियाँ नहीं मिलेंगी। कौन करेगा उनसे विवाह ? कैसे बढ़ेगी उसकी दुर्लभ विरासत ? कितने बरस और जीवित रह सकेगी 27 लोगों की यह आखिरी दुनिया ? यह एक अथाह होता हुआ दुख है, जिसे समोने के लिए समुद्र की गहराइयाँ कम पड़ रही हैं। और सिकुड़ता जा रहा है आकाश का अनन्त विस्तार।

ग्रेट अंदमानी समुदाय मूलत: वृहत्तर अंदमान में बसते थे। बाद में ये लोग छोटे-छोटे समुदायों में बँटकर अंदमान के अन्य द्वीपों में फैल गए। पूर्व में यह जनजाति भी शिकार और वनोपज पर निर्भर थी। नीग्रोव्ह मूल की जनजातियों में उनकी संख्या पिछली शताब्दी में करीब 5000 थी। पर बाद में ये तेज़ी से घटते गए। इनके प्रमुख समुदाय थे अका कोरा, अका-बोआ, अका-जेरू और अका-बी। इनके कुल समुदाय सात थे। जिनमें से अब सिर्फ़ दो बाकी हैं। एक समुदाय में पति-पत्नी और दूसरे में मात्र 26 लोग। इन्हें स्ट्रेट द्वीप में बसा दिया गया है। 1858 में क़ैदी बस्तियों के निर्माण के साथ इनकी मृत्यु की करुण गाथा शुरू होती है। अंग्रेजों और कैदियों से इनके सम्पर्क के बाद कथित सभ्य समाज की ख़तरनाक बीमारियों और बुरी लतों ने इनमें प्रवेश किया। ये बीमारियाँ थीं सिफलिस, गनेरिया और टी.बी.। बावजूद आत्मीय संबंधों के इन्होंने बाहरी व्यक्तियों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। 14 मई, 1859 को उन्होंने विद्रोह किया। पोर्टब्लेयर के हृदय स्थल में हुई, इस भयंकर लड़ाई को अबुदीव या अबर्डीन युद्ध के नाम से याद किया जाता है।

अपनी आजादी के लिए यह उनकी पहली और आखिरी ऐतिहासिक लड़ाई थी। कई अंदमानी इसी संघर्ष में खप गए। इसके बाद इनसे मित्रता की गई और प्रशासन ने 1863 में अंदमानी गृह की स्थापना की, वह आज भी मौजूद है। इन्हें काम करने का अवसर दिया गया और मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया गया। वस्त्र पहनने, आधुनिकता में रूचि दिखाने और अपनी परम्पराओं से कटने का श्रीगणेश तभी से हुआ। 1942 में जापानियों द्वारा बमबारी किए जाने पर बड़ी संख्या में अंदमानी मारे गए। बेकसूर अंदमानी समुदाय की बढ़ती हुई मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण मुख्य धारा में शामिल होना है।

ग्रेट अंदमानियों की अपनी परम्पराएँ, लोकगीत, लोककथाएँ और प्रार्थनाएँ हैं। आधुनिक सभ्यता की चपे़ट में यह सब ख़त्म हो रहा है। फिल्मों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। हालाँकि नए वाद्य यंत्रों का चलन शुरू हुआ किन्तु नई पीढ़ी के साथ पारम्परिक लोकधुनों पर फिल्म संगीत का प्रभाव दिखाई देने लगा है। अंदमानी युवक-युवतियाँ पोर्टब्लेयर के सिनेमा गृहों में दिखाई देने लगे हैं। वे अमिताभ बच्चन से लेकर गोविन्दा और हेमामालिनी से लेकर श्रीदेवी और ऐश्वर्या की फिल्म पीढ़ी को बखूबी जानते हैं। रेड़ियो मज़े से सुनते हैं और टी.वी. कार्यक्रमों को देखने में रुचि दिखाते हैं। बाहरी दुनिया के प्रभाव ने उनके जीवन पर गहरा असर डाला है। उनके भीतर आधुनिक सुख-सुविधा के प्रति ललक बढ़ रही है। चिन्ताजनक यह है कि वे अपनी जड़ों से लगातार कट रहे हैं।

इनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है, अपने समाज में नए जन्म की ख़बर का लगातार इन्तज़ार। कहीं दो-तीन साल के अन्तराल के बाद किसी एक नवजात शिशु की किलक से स्ट्रेटद्वीप गूँजता है। अंदमान की यह सबसे महत्त्वपूर्ण खबर मानी जाती है। अख़बार इसे प्रमुखता से छापते हैं और रेडियो के लिए यह ज़रूरी खबर होती है। 1901 में इनकी संख्या 624 थी। 1981 की गणना में 28 बची। 1971 से 1981 के बीच इनकी जनसंख्या में सिर्फ़ 4 का इज़ाफा़ हुआ। यह आँकड़ा अपने आप में बेहद चौंकानेवाला है। मृत्यु दर में इस शताब्दी की शुरूआत से भी अद्भुत इज़ाफ़ा हुआ है। स्वास्थ्य में गिरावट के आँकड़े भी चिन्ताजनक हैं। आज स्त्रियों में सन्तानोत्पत्ति की क्षमता छीज चुकी है। पुरुषों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर हुआ है। एक लंबे समय तक अफीम सेवन ने इनके स्वास्थ्य को बुरी तरह तोड़कर रख छोड़ा है। ये अब 27 ग्रेट अंदमानी जो आज हैं और कितने दिन जी सकते हैं या मृत्यु के ख़िलाफ़ संघर्ष में क़ामयाब हो सकते हैं ? आज उनकी सुविधाओं के लिए आर्थिक सहायता है, नौकरियाँ हैं, बिजली है, कुएँ हैं, डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं और खोज-ख़बर लेती सरकार भी। पर अब बहुत देर हो चुकी है।

अंदमानियों में ढंग से शिक्षित हुआ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें नेतृत्व की क्षमता हो। जो अपने समाज के भले-बुरे को सोच सके। एक पंगु, लँगड़ाती और कुंठित व्यवस्था के शिकार हैं-ये आदिवासी। अब सिर्फ़ एक ही अनुत्तरित प्रश्न है, क्या होगा इस दुर्लभ, दम तोड़ती सभ्यता का ? मृत्यु के भयावह आतंक को लगातार झेलते कदाचित् वे अपनी बारी का इन्तज़ार कर रहे हैं। एक प्रतीक्षित, ठंडी और बिल्ली के पंजों में कभी भी सामनेवाली छापामार मौत !

जारवा

आदिवासी कल्याण विभाग पोर्टब्लेयर की विज्ञप्ति के अनुसार अंदमान की जारवा जनजाति 1947 से 1988 तक कुल 93 हत्याएँ कर चुकी हैं। वे गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाते हैं। अमूमन रात्रि में जब अंदमानवासी गहरी नींद में होते हैं, वे चुपके से गाँव में प्रवेश करते हैं। भोजन सामग्री और लोहे के फिराक में वे गाँवों में दबिश देते हैं। इच्छित सामग्री उठाते समय अगर कोई जाग उठता है तो उसे तीर से घायल करते हैं, फिर दाव सरीखे हथियार से आक्रमण कर जीवनलीला समाप्त कर डालते हैं। कई बार जुनून में लोगों को भी मार देते हैं। दिन या रात में कोई भी उनके रास्ते से गुजरता है तो उसका बचना असंभव होता है। लकड़ी या शिकार के लिए अगर भूले-भटके भी कोई उनके क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उनके अचूक बाण धराशायी कर देते हैं। कई बार वे ऐसे लोगों के हाथ-पाँव काट देते हैं। चाँदनी रात में उनके आक्रमण अधिक कारगर होते हैं। दक्षिण अंदमान के ग्रामवासी हर समय भयाक्रान्त रहते हैं। वे जारवा आदिवासियों को खूँखार मानते हैं।

अंदमान-निकोबार प्रशासन के लिए ये आदिवासी एक विकट चुनौती हैं। संपर्क समिति के माध्यम से उनसे दोस्ती के प्रयास कई बरसों से चल रहे हैं, पर सफलता आंशिक मिली।

जारवा हिंसक क्यों हुए ? मुख्यधारा में शामिल होना उन्हें क्यों अस्वीकार है ? इसका जवाब सिर्फ़ इतिहास के पास है। इतिहास के दबे पन्नों में उन ज़्यादतियों और अमानुषिक अत्याचारों का ब्यौरा सुरक्षित है, जिनके कारण जारवा हिंसक हुए और आज भी अपराधों में रत हैं। उनको अँधेरे से निकालने और उनकी मूल संस्कृति को बचाने के लिए इतिहास से सबक लेना अत्यंत आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक दुर्लभ जनजाति तो ख़त्म होगी ही, साथ ही न जाने कितनी हत्याओं का आरोप इन भोले-भाले और बेख़बर आदिवासियों के सर पर होगा।

अंदमान द्वीप समूह में नीग्रोव्ह मूल की चार दुर्लभ जनजातियाँ हैं। जारवा इनमें से एक है। इनकी जीवन शैली पाषाण युग के मनुष्य की तरह है। 1858 और उसके कुछ समय बाद तक ये आदिवासी घने दक्षिणी जंगलों में थे। इसी क्षेत्र में दूसरी जनजाति रहती थी ग्रेट अंदमानी। दोनों में आपसी संपर्क था। इसके प्रमाण मिलते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज सरकार ने अंदमान-निकोबार में क़ैदियों की बस्तियाँ बनाने के लिए सर्वे किया। यह कार्य अंग्रेज अफसर ब्लेयर के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ। उसने अपनी रिपोर्ट में दक्षिणी अंदमान में क़ैदी बस्तियाँ बनाने की सिफारिश की। 1858 में महाराजा जहाज से क़ैदियों का पहला दल अंदमान पहुँचा। दक्षिणी अंदमान उस तक इन्हीं दो आदिवासियों की धरती थी। इसी धरती के लिए जो पहला संघर्ष 1848 में हुआ, वही पहला बीज था, जिसने जारवा आदिवासियों को विद्रोही बनाया। यह उनके अस्तित्व की लड़ाई थी, उनके पूर्वजों से प्राप्त ज़मीन और जंगल के लिए संघर्ष था, यहां से उन्हें रोज़मर्रा के जीवनयापन के लिए शिकार, जंगली कंदमूल, सूअर, शहद और मछलियाँ मिलती थीं।

अंग्रेजों को सुरक्षित जगह चाहिए थी जहाँ उनके मंसूबे पूरे हो पाते। उनके लिए दक्षिणी अंदमान से बेहतर और सुरक्षित कोई दूसरा क्षेत्र हो ही नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने सदियों से रहते आए इन आदिवासियों को खदेड़ना शुरू किया। पुलिस का विशेष दल गठित हुआ। उसने भीतरी जंगलों में भोले-भाले जारवा आदिवासियों को सिर्फ़ खदेड़ा ही नहीं बल्कि मौक़ा मिलने पर उनकी गर्दन काटकर पेडों पर लटकाना शुरू कर दिया। यह पराकाष्ठा थी अंग्रेज दमन की। तब इन आदिवासियों ने विवशता में पीछे हटना तो मंजूर कर लिया, पर भविष्य की चिन्ता में युद्ध को जीवन के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार कर लिया। वे छुपकर धोखे से वार करने लगे। यह उनके लिए सुरक्षित आक्रमण नीति थी और इस तरह वे ग्रामवासियों से अपने को बचाकर उपभोग की जानेवाली वस्तुओं को ले जाने में क़ामयाब हो जाते थे।

दक्षिणी अंदमान से खदेड़ दिये जाने के बाद अब इनका क्षेत्र दक्षिणी अंदमान और मध्य अंदमान के बीच के द्वीप। दक्षिणी अंदमान में इनका इलाका है पश्चिम किनारा और मध्य अंदमान में मध्य भाग। मूलत: ये भोजन की उपलब्धता के हिसाब से समुद्ध के किनारे-किनारे घूमकर जीवनयापन करते हैं। अंदमान-निकोबार के द्वीपों के सर्वेक्षण के दौरान अंग्रेज अफसरों ने पहले-पहल इन्हें 1790 में देखा। दक्षिणी अंदमान से निर्वासन के बाद 1863 से 1915 के बीच हुए छिटपुट संपर्क के समय इनके जीवन के संबंध में मामूली जानकारियाँ मिलीं। 1991 में ‘पाप-लुंगटा-जिग’ नामक जगह की एक पहाड़ी पर इनकी झोपड़ी देखने में आई जिसका आकार 45’×30’×15’ फुट था। यह मचान शैली की थी। इनसे प्रथम आत्मीय संपर्क 1974 में हुआ, जब उन्होंने समुद्री किनारे पर रखे गए उपहार स्वीकार किए। किन्तु उन्होंने किसी को अपने इलाक़े में उतरने की अनुमति नहीं दी। और आज लगभग 31 वर्ष हो गए, वे अभी तक सिर्फ़ उपहार स्वीकार करते हैं जिसमें फल, बर्तन और चावल आदि दिया जाता है। वे अब भोजन को पकाने के नाम पर मछली, केंकड़े, सूअर, कछुआ, जैसे जीवों को आग में भूनकर खाते हैं। नमक, तेल-मिर्च-मसाला का इस्तेमाल उन्हें नहीं आता। शराब, बीड़ी, सिगरेट और तम्बाकू के सेवन से भी दूर हैं। एकाधिकार और सुरक्षा की भावना से वे किसी को भी अपने द्वीप में ठहरने की अनुमति नहीं देते। आज़ादी के बाद आए लोगों में, जो अंदमान में बसे, उसमें सिर्फ़ एक व्यक्ति था बख्तावर सिंह, जिन्हें जारवा आदिवासियों ने मित्र रूप में स्वीकार किया। संपर्क समिति में बख्तावर सिंह की उपस्थिति अनिवार्य थी। उनके साथ जाने पर ही आप जारवा आदिवासियों को नज़दीक से देखने का अवसर पा सकते थे।

जारवा आदिवासियों की औसत ऊँचाई 5 फुट है। रंग नीग्रोव्ह जनजाति की तरह गहरा काला है। बाल घुँघराले और शरीर एकदम स्वस्थ है। जारवा बेहद चुस्त और गजब के फुर्तीले हैं। उनकी अनुमानित संख्या 225 से 250 के बीच है। जिसमें लगभग 40 बच्चे हैं। वे समूह में रहते हैं। कपड़े नहीं पहनते और पूरी तरह शिकार और वनोपज पर आश्रित हैं। सूअर, कछुआ, मछली और गोह का शिकार उन्हें प्रिय है। वनोपज में पांडुनस, जंगली केला और शहद इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा शंख-सीपियों में पाया जानेवाला मांस भी वे रुचि से खाते हैं। उनके पारस्परिक अस्त्रों में तीर और बल्लम प्रमुख हैं। समुद्र के पास रहने के बावजूद वे नाव बनाना नहीं जानते जो कि आश्चर्यजनक बात है। शिकार के लिए कई दिनों तक जंगलों में निकल जाते हैं। जगह-जगह अस्थायी ठिकाने बनाते हैं और पर्याप्त भोज सामग्री मिलते ही पक्के ठिकानों पर लौट आते हैं। चूँकि अलग-अलग समूह का शिकार स्थान पूर्व-निर्धारित होता है, इसलिए इनमें झगड़े नहीं होते। जारवा आदिवासियों में अद्भुत एकता है। समय आने पर सभी एक साथ उठ खड़े होते हैं और मुसीबतों का मुक़ाबला करते हैं। उनकी एकता की बात से उन्हें तोड़ पाना मुश्किल है। संपर्क समितियों के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा में शामिल करना आज भी एक समस्या है। ऐसे प्रयासों को वे अपनी भूमि पर अनधिकार चेष्टा के रूप में लेते हैं।

इस जनजाति में महिला का प्रभुत्व है। समाज मातृसत्तात्मक है। पुरुष सिर्फ़ एक पत्नी रख सकता है। सभ्य लोगों की तरह सेक्स का आकर्षण इनमें उतना नहीं है। संभवत: इसका कारण दैनन्दिन जीवन व्यवहार में खुलापन है। महिलाएँ बराबरी से शिकार पर जाती हैं। अगर गर्भवती हों तो घर पर रहकर पुरुषों की जिम्मेदारियाँ निभाती हैं। ऐसे समय में शहद के लिए टोकनी, थैली, तीर आदि बनाने का काम करती हैं। ये समुद्री किनारों से प्राप्त स्टील के मग या बर्तनों से भी तीर बना लेते हैं। हस्तशिल्प के नाम पर उनकी रुचि और जानकारी बहुत सीमित है। संगीत में उन्हें सुख मिलता है। समूह बनाकर पैरों की थाप पर नृत्य करते हैं। उनके गायन का मुख्य आधार या शास्त्र लय है। पर किसी तरह के वाद्ययंत्र के प्रयोग को वे नहीं जानते।

जारवा आदिवासी आग का इस्तेमाल सतर्कता से करते हैं। उनमें आग को लगातार सहेजने की प्रवृत्ति देखी गई है। गड्ढ़े खोदकर उसमें लड़कियों को रखते हैं, फिर वो ख़ास क़िस्म की रगड़ से आग पैदा करते हैं। आग जलाने के लिए पत्थरों का भी इस्तेमाल करते हैं। पानी लकड़ी के पात्र में रखते हैं और सीपियों से पानी पीते हैं। बाल काटने के लिए भी धारवाली सीपियों या समुद्र के किनारे से बटोरे गए काँच के टुकड़ों को काम में लाते हैं।

जारवा जड़ी-बूटियों की महत्ता खूब समझते हैं। रोग घेरने पर मिट्टी का लेप भी करते हैं। औसत रूप से स्वस्थ हैं। सहस्र वर्ष की आयु में भी किसी बड़ी बीमारी से मृत्यु की ख़बर नहीं मिली है। नहाने में उनकी विशेष रुचि है और दाँत अद्भुत रूप से सुन्दर हैं। शरीर पर लेशमात्र भी मुटापा दिखाई नहीं देता। प्रसव के बाद सामान्य तौर पर महिलाओं में बढ़नेवाला थुलथुलापन या झुर्रियाँ जारवा स्त्रियों में नहीं दिखाई देते। अनुमान है इस बारे में उन्हें खास जड़ी-बूटियों का ज्ञान है। इसका एक कारण उनका परिश्रम होना भी हो सकता है। इनमें बच्चों के जन्म पर विशेष खुशी मनाई जाती है। मृतक के शरीर से हड्डी का कोई टुकड़ा निकालकर, ताबीज की तरह बाँध लेते हैं। उनका विश्वास है कि इस तरह उनके पूर्वज उनके साथ रहते हैं।

जारवा आदिवासियों को बर्बर कहा जाता है। उनसे सभी घबराए हुए हैं। उनसे संबंध स्थापित करने में भय महसूस होता है, पर उन्हें ज़रूरत है प्रेम और सहानुभूति की। उनकी एकाधिकार की भावना का सम्मान किया जाना जरूरी है। अगर उनमें उनकी धरती और उनकी सुरक्षा के लिए विश्वास उत्पन्न कर दिया जाए तो मुमकिन है वे मुख्यधारा में शामिल हो जाएँ। अभी तक तो वे सिर्फ़ प्रदर्शन की वस्तु हैं या फिर नफ़रत के पात्र।

अंदमान-निकोबार प्रशासन के लिए ये आदिवासी एक विकट चुनौती हैं। संपर्क समिति के माध्यम से उनसे दोस्ती के प्रयास कई बरसों से चल रहे हैं, पर सफलता आंशिक मिली।

जारवा हिंसक क्यों हुए ? मुख्यधारा में शामिल होना उन्हें क्यों अस्वीकार है ? इसका जवाब सिर्फ़ इतिहास के पास है। इतिहास के दबे पन्नों में उन ज़्यादतियों और अमानुषिक अत्याचारों का ब्यौरा सुरक्षित है, जिनके कारण जारवा हिंसक हुए और आज भी अपराधों में रत हैं। उनको अँधेरे से निकालने और उनकी मूल संस्कृति को बचाने के लिए इतिहास से सबक लेना अत्यंत आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक दुर्लभ जनजाति तो ख़त्म होगी ही, साथ ही न जाने कितनी हत्याओं का आरोप इन भोले-भाले और बेख़बर आदिवासियों के सर पर होगा।

अंदमान द्वीप समूह में नीग्रोव्ह मूल की चार दुर्लभ जनजातियाँ हैं। जारवा इनमें से एक है। इनकी जीवन शैली पाषाण युग के मनुष्य की तरह है। 1858 और उसके कुछ समय बाद तक ये आदिवासी घने दक्षिणी जंगलों में थे। इसी क्षेत्र में दूसरी जनजाति रहती थी ग्रेट अंदमानी। दोनों में आपसी संपर्क था। इसके प्रमाण मिलते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज सरकार ने अंदमान-निकोबार में क़ैदियों की बस्तियाँ बनाने के लिए सर्वे किया। यह कार्य अंग्रेज अफसर ब्लेयर के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ। उसने अपनी रिपोर्ट में दक्षिणी अंदमान में क़ैदी बस्तियाँ बनाने की सिफारिश की। 1858 में महाराजा जहाज से क़ैदियों का पहला दल अंदमान पहुँचा। दक्षिणी अंदमान उस तक इन्हीं दो आदिवासियों की धरती थी। इसी धरती के लिए जो पहला संघर्ष 1848 में हुआ, वही पहला बीज था, जिसने जारवा आदिवासियों को विद्रोही बनाया। यह उनके अस्तित्व की लड़ाई थी, उनके पूर्वजों से प्राप्त ज़मीन और जंगल के लिए संघर्ष था, यहां से उन्हें रोज़मर्रा के जीवनयापन के लिए शिकार, जंगली कंदमूल, सूअर, शहद और मछलियाँ मिलती थीं।

अंग्रेजों को सुरक्षित जगह चाहिए थी जहाँ उनके मंसूबे पूरे हो पाते। उनके लिए दक्षिणी अंदमान से बेहतर और सुरक्षित कोई दूसरा क्षेत्र हो ही नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने सदियों से रहते आए इन आदिवासियों को खदेड़ना शुरू किया। पुलिस का विशेष दल गठित हुआ। उसने भीतरी जंगलों में भोले-भाले जारवा आदिवासियों को सिर्फ़ खदेड़ा ही नहीं बल्कि मौक़ा मिलने पर उनकी गर्दन काटकर पेडों पर लटकाना शुरू कर दिया। यह पराकाष्ठा थी अंग्रेज दमन की। तब इन आदिवासियों ने विवशता में पीछे हटना तो मंजूर कर लिया, पर भविष्य की चिन्ता में युद्ध को जीवन के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार कर लिया। वे छुपकर धोखे से वार करने लगे। यह उनके लिए सुरक्षित आक्रमण नीति थी और इस तरह वे ग्रामवासियों से अपने को बचाकर उपभोग की जानेवाली वस्तुओं को ले जाने में क़ामयाब हो जाते थे।

दक्षिणी अंदमान से खदेड़ दिये जाने के बाद अब इनका क्षेत्र दक्षिणी अंदमान और मध्य अंदमान के बीच के द्वीप। दक्षिणी अंदमान में इनका इलाका है पश्चिम किनारा और मध्य अंदमान में मध्य भाग। मूलत: ये भोजन की उपलब्धता के हिसाब से समुद्ध के किनारे-किनारे घूमकर जीवनयापन करते हैं। अंदमान-निकोबार के द्वीपों के सर्वेक्षण के दौरान अंग्रेज अफसरों ने पहले-पहल इन्हें 1790 में देखा। दक्षिणी अंदमान से निर्वासन के बाद 1863 से 1915 के बीच हुए छिटपुट संपर्क के समय इनके जीवन के संबंध में मामूली जानकारियाँ मिलीं। 1991 में ‘पाप-लुंगटा-जिग’ नामक जगह की एक पहाड़ी पर इनकी झोपड़ी देखने में आई जिसका आकार 45’×30’×15’ फुट था। यह मचान शैली की थी। इनसे प्रथम आत्मीय संपर्क 1974 में हुआ, जब उन्होंने समुद्री किनारे पर रखे गए उपहार स्वीकार किए। किन्तु उन्होंने किसी को अपने इलाक़े में उतरने की अनुमति नहीं दी। और आज लगभग 31 वर्ष हो गए, वे अभी तक सिर्फ़ उपहार स्वीकार करते हैं जिसमें फल, बर्तन और चावल आदि दिया जाता है। वे अब भोजन को पकाने के नाम पर मछली, केंकड़े, सूअर, कछुआ, जैसे जीवों को आग में भूनकर खाते हैं। नमक, तेल-मिर्च-मसाला का इस्तेमाल उन्हें नहीं आता। शराब, बीड़ी, सिगरेट और तम्बाकू के सेवन से भी दूर हैं। एकाधिकार और सुरक्षा की भावना से वे किसी को भी अपने द्वीप में ठहरने की अनुमति नहीं देते। आज़ादी के बाद आए लोगों में, जो अंदमान में बसे, उसमें सिर्फ़ एक व्यक्ति था बख्तावर सिंह, जिन्हें जारवा आदिवासियों ने मित्र रूप में स्वीकार किया। संपर्क समिति में बख्तावर सिंह की उपस्थिति अनिवार्य थी। उनके साथ जाने पर ही आप जारवा आदिवासियों को नज़दीक से देखने का अवसर पा सकते थे।

जारवा आदिवासियों की औसत ऊँचाई 5 फुट है। रंग नीग्रोव्ह जनजाति की तरह गहरा काला है। बाल घुँघराले और शरीर एकदम स्वस्थ है। जारवा बेहद चुस्त और गजब के फुर्तीले हैं। उनकी अनुमानित संख्या 225 से 250 के बीच है। जिसमें लगभग 40 बच्चे हैं। वे समूह में रहते हैं। कपड़े नहीं पहनते और पूरी तरह शिकार और वनोपज पर आश्रित हैं। सूअर, कछुआ, मछली और गोह का शिकार उन्हें प्रिय है। वनोपज में पांडुनस, जंगली केला और शहद इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा शंख-सीपियों में पाया जानेवाला मांस भी वे रुचि से खाते हैं। उनके पारस्परिक अस्त्रों में तीर और बल्लम प्रमुख हैं। समुद्र के पास रहने के बावजूद वे नाव बनाना नहीं जानते जो कि आश्चर्यजनक बात है। शिकार के लिए कई दिनों तक जंगलों में निकल जाते हैं। जगह-जगह अस्थायी ठिकाने बनाते हैं और पर्याप्त भोज सामग्री मिलते ही पक्के ठिकानों पर लौट आते हैं। चूँकि अलग-अलग समूह का शिकार स्थान पूर्व-निर्धारित होता है, इसलिए इनमें झगड़े नहीं होते। जारवा आदिवासियों में अद्भुत एकता है। समय आने पर सभी एक साथ उठ खड़े होते हैं और मुसीबतों का मुक़ाबला करते हैं। उनकी एकता की बात से उन्हें तोड़ पाना मुश्किल है। संपर्क समितियों के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा में शामिल करना आज भी एक समस्या है। ऐसे प्रयासों को वे अपनी भूमि पर अनधिकार चेष्टा के रूप में लेते हैं।

इस जनजाति में महिला का प्रभुत्व है। समाज मातृसत्तात्मक है। पुरुष सिर्फ़ एक पत्नी रख सकता है। सभ्य लोगों की तरह सेक्स का आकर्षण इनमें उतना नहीं है। संभवत: इसका कारण दैनन्दिन जीवन व्यवहार में खुलापन है। महिलाएँ बराबरी से शिकार पर जाती हैं। अगर गर्भवती हों तो घर पर रहकर पुरुषों की जिम्मेदारियाँ निभाती हैं। ऐसे समय में शहद के लिए टोकनी, थैली, तीर आदि बनाने का काम करती हैं। ये समुद्री किनारों से प्राप्त स्टील के मग या बर्तनों से भी तीर बना लेते हैं। हस्तशिल्प के नाम पर उनकी रुचि और जानकारी बहुत सीमित है। संगीत में उन्हें सुख मिलता है। समूह बनाकर पैरों की थाप पर नृत्य करते हैं। उनके गायन का मुख्य आधार या शास्त्र लय है। पर किसी तरह के वाद्ययंत्र के प्रयोग को वे नहीं जानते।

जारवा आदिवासी आग का इस्तेमाल सतर्कता से करते हैं। उनमें आग को लगातार सहेजने की प्रवृत्ति देखी गई है। गड्ढ़े खोदकर उसमें लड़कियों को रखते हैं, फिर वो ख़ास क़िस्म की रगड़ से आग पैदा करते हैं। आग जलाने के लिए पत्थरों का भी इस्तेमाल करते हैं। पानी लकड़ी के पात्र में रखते हैं और सीपियों से पानी पीते हैं। बाल काटने के लिए भी धारवाली सीपियों या समुद्र के किनारे से बटोरे गए काँच के टुकड़ों को काम में लाते हैं।

जारवा जड़ी-बूटियों की महत्ता खूब समझते हैं। रोग घेरने पर मिट्टी का लेप भी करते हैं। औसत रूप से स्वस्थ हैं। सहस्र वर्ष की आयु में भी किसी बड़ी बीमारी से मृत्यु की ख़बर नहीं मिली है। नहाने में उनकी विशेष रुचि है और दाँत अद्भुत रूप से सुन्दर हैं। शरीर पर लेशमात्र भी मुटापा दिखाई नहीं देता। प्रसव के बाद सामान्य तौर पर महिलाओं में बढ़नेवाला थुलथुलापन या झुर्रियाँ जारवा स्त्रियों में नहीं दिखाई देते। अनुमान है इस बारे में उन्हें खास जड़ी-बूटियों का ज्ञान है। इसका एक कारण उनका परिश्रम होना भी हो सकता है। इनमें बच्चों के जन्म पर विशेष खुशी मनाई जाती है। मृतक के शरीर से हड्डी का कोई टुकड़ा निकालकर, ताबीज की तरह बाँध लेते हैं। उनका विश्वास है कि इस तरह उनके पूर्वज उनके साथ रहते हैं।

जारवा आदिवासियों को बर्बर कहा जाता है। उनसे सभी घबराए हुए हैं। उनसे संबंध स्थापित करने में भय महसूस होता है, पर उन्हें ज़रूरत है प्रेम और सहानुभूति की। उनकी एकाधिकार की भावना का सम्मान किया जाना जरूरी है। अगर उनमें उनकी धरती और उनकी सुरक्षा के लिए विश्वास उत्पन्न कर दिया जाए तो मुमकिन है वे मुख्यधारा में शामिल हो जाएँ। अभी तक तो वे सिर्फ़ प्रदर्शन की वस्तु हैं या फिर नफ़रत के पात्र।

इस दृश्य में सिर्फ़ अँधेरा है

और हिकारत से भेदती निगाहें

डरते रहे लोग मृत्यु के भय से यदि

और सुस्त हो गई सरकार

निश्चित है मृत्यु उनकी देर-सबेर

हैं कुछ बख्तावर सिंह जो

उतरकर उनके अँधेरों में

सहेज सके उन अबोध शिशुओं को

जो प्रतीक्षा में हैं अपने सूर्य की

सूर्य जो दिखा सके यह हँसती चहचहाती दुनिया

और मुक्त कर दे एकबारगी सदियों के सघन अँधेरे से।

और हिकारत से भेदती निगाहें

डरते रहे लोग मृत्यु के भय से यदि

और सुस्त हो गई सरकार

निश्चित है मृत्यु उनकी देर-सबेर

हैं कुछ बख्तावर सिंह जो

उतरकर उनके अँधेरों में

सहेज सके उन अबोध शिशुओं को

जो प्रतीक्षा में हैं अपने सूर्य की

सूर्य जो दिखा सके यह हँसती चहचहाती दुनिया

और मुक्त कर दे एकबारगी सदियों के सघन अँधेरे से।

ओंगी

बिल्कुल वैसा ही है सब, अब भी वहाँ

सूर्य उगता है करोड़ों वर्ष पहले की तरह

और करता है समुद्र अब भी अठखेलियाँ

डोलियाँ बनती हैं ठीक उसी माफिक

बुने जाते हैं जाल भी

उतारा जाता है मक्खीपानी, चाँद के पूरा होने पर

और कछुओं का शिकार करते हैं रातों में

श्रृंगार के लिए कहें या अपनी रक्षा के लिए

मच्छर-कीटाणुओं से वे

शरीर पर करते हैं लेप सफेद-लाल मिट्टी से

अब भी हैं वही नारियल पेड़

और झींगा-मच्छी का शिकार वैसा ही

कुछ भी तो नहीं बदला वहाँ

वही सुबह, दोपहर, शाम और भयावह रातें

कितना कुछ बदल गया दुनिया में सब तरफ

बिलकुल वैसा ही है सब, अब भी वहाँ

सूर्य उगता है करोड़ों वर्ष पहले की तरह

और करता है समुद्र अब भी अठखेलियाँ

डोलियाँ बनती हैं ठीक उसी माफिक

बुने जाते हैं जाल भी

उतारा जाता है मक्खीपानी, चाँद के पूरा होने पर

और कछुओं का शिकार करते हैं रातों में

श्रृंगार के लिए कहें या अपनी रक्षा के लिए

मच्छर-कीटाणुओं से वे

शरीर पर करते हैं लेप सफेद-लाल मिट्टी से

अब भी हैं वही नारियल पेड़

और झींगा-मच्छी का शिकार वैसा ही

कुछ भी तो नहीं बदला वहाँ

वही सुबह, दोपहर, शाम और भयावह रातें

कितना कुछ बदल गया दुनिया में सब तरफ

बिलकुल वैसा ही है सब, अब भी वहाँ

सचमुच कुछ भी नहीं बदला लिटिल अंदमान में, जहाँ बस्ती हैं विश्व की दस आदिम प्रतिनिधि जनजातियों में से एक- ‘ओंगी’। कुल 96 लोगों की है यह छोटी सी ख़त्म होती दुनिया। बाहरी लोगों के लिए सिर्फ़ प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गए हैं ये आदिम मनु पुत्र। लगातार धरती उनकी जनसंख्या के लिए कौन जिम्मेदार है-प्रशासन या प्राकृतिक विपदाएँ। कितनी ज़रूरी हो गई है यह पड़ताल अब। समय रहते अगर सही क़दम न उठाया गया तो आनेवाले सालों में उँगलियों पर कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी गिनती। यह हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है कि उन्हें प्रदर्शन की वस्तु न बनाकर, उनकी बढ़ती हुई मृत्युदर की पड़ताल करें, उन्हें मृत्यु के विकराल जबड़ों से लौटा लाएँ।

ओंगी इस राष्ट्र की धरोहर हैं। कब और कैसे, वे अंदमान द्वीपों में आए, यह विस्मय का विषय है। ओंगी काली प्रजाति नेग्रिटोव्ह मूल के हैं। इन द्वीपों में सदियों पूर्व से उनका होना पाया गया है। वे ‘हन्टिग और गैदरिंग’ ट्राइब्स हैं अर्थात् शिकार और भ्रमण कर जीवनयापन करनेवाली जनजाति। अपने दैनन्दिनी जीवन के लिए उन्हें रोज़ संघर्ष करना पड़ता है। सघन वनों में सूअर का शिकार और समुद्र के विशाल सीने पर कछुए और मछली मारना, उनका नित्य कर्म है। इसी वजह से उनका शरीर स्वस्थ और गठा हुआ है। न केवल पुरुष अपितु महिलाएँ भी रोज़ मेहनत का काम करती हैं। उनके इस जीवन क्रम में अब परिवर्तन हो रहा है। लिटिल अंदमान के डुआंगक्रीक में सरकार ने उन्हें स्थायी रूप से बसा दिया है। उन्हें राशन और अन्य सुविधाएँ दी जा रही हैं। चावल के अलावा, नमक, कुछ मसाले और चूना-तम्बाकू दिया जाता है। चाय के शौकीन हैं अत: शक्कर व चायपत्ती भी। चूँकि वे तम्बाकू का सेवन करते हैं अत: प्रति सप्ताह 250 ग्राम तंबाखू भी दी जाती है। आश्चर्यजनक यह भी है कि बच्चे भी इतनी ही तंबाखू फाँक जाते हैं। सरकारी सप्लाई से उनका शिकार पर जाना कम होता जाता रहा है। शरीर की चुस्ती-फुर्ती पर विपरीत असर हो रहा है। तंबाखू सेवन से बच्चों का स्वास्थ्य गिर रहा है। ओंगियों में मृत्युदर बढ़ रही है। पहले वे घूम-घूमकर जीवनयापन करते थे, अब एक ही जगह रहने की वजह से, उनका संसार सिकुड़ता जा रहा है। यह चिन्ताजनक है। कहीं उनकी देखभाल की यह नीति, उनके ही विनाश का कारण तो नहीं बन रही ? मानव-वैज्ञानिकों और सरकार के लिए यह समय है कि वे अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करें।

लिटिल अंदमान में, इसके पूर्व ओंगी हटवे और आसपास के वनों में विचरण करते थे। उनकी कुटीर समुद्र के किनारे हुआ करती थी, जो दैनन्दिन आवश्यकताओं की पूर्ति और कमी के हिसाब से बदलती रहती थी। वे लगातार अपना स्थान बदलते आए हैं। दीर्घकाल से उनकी प्रवृत्तियाँ एक सी रही हैं-घूमना, शिकार करना, कंदमूल खाना और खाद्य वस्तुओं की कमी होने पर आगे बढ़ते जाना। किन्तु अब उनका जीवन स्थिर हो गया है और यही स्थिरता संभवत: उनके लिए घातक हो रही है। ओंगियों के बारे में आगे जानने के पूर्व हम उनकी शारीरिक संरचना के बारे में जान लें। नेग्रिटोव्ह मूल के ओंगियों का क़द छोटा है, छोटे-छोटे हाथ हैं और सर पर घुँघराले बाल। उनके रक्त में ए-पॉजिटिव्ह रक्त समूह की प्रमुखता है। वहाँ पड़नेवाली भीषण गर्मी की वजह से वे वस्त्र धारण नहीं करते। स्त्रियाँ गुप्तांग ढ़कने के लिए सुपाड़ी के पत्तों का गुच्छा बनाकर, सामने की तरफ लटकाए रखती हैं। ओंगी भाषा में इसे ‘नाबुइयांगे’ कहा जाता है। पुरुष सिर्फ़ लँगोटी धारण करते हैं। वे स्वस्थ, फुर्तीले, और साहसी हैं। मछली का शिकार तीर से करते हैं। उनकी निशानेबाजी अचूक है। कछुओं का शिकार वे रात को समुद्र में करते हैं। शिकार में उनकी शारीरिक संरचना अत्यन्त सहायक है।

यह आज भी आश्चर्य और दिलचस्पी का विषय है कि ओंगी इन द्वीपों में कैसे पहुँचे। चारों तरफ से घिरे हहराते समुद्र के बीच, वे कब और किस तरह पहुँचे ? मानव वैज्ञानिकों में अभी भी इस विषय में मतभेद हैं। इन वैज्ञानिकों की इस बारे में तीन धारणाएँ हैं। पहली यह कि ये अफ्रीका से यहाँ आपसी संघर्ष, किसी दैवीय विपदा या भुखमरी की वजह से भूमध्यसागर, तिब्बत, वर्मा, फिलीपींस, सुमात्रा, जावा के रास्ते पहुँचे। इस धारणा के पीछे उनका मत है कि फिलीपींस में नेग्रिटोव्ह प्रजाति की दो ऐसी जनजातियाँ हैं- ‘एटा’ और ‘सिमोंग’, जिनसे ओंगियों की भाषा बहुत मिलती-जुलती है। दूसरी धारणा है कि इन्हें अफ्रीका से किसी ज़हाज़ में कोई गुलाम बनाकर ले जा रहा होगा और किसी दुर्घटना के कारण ओंगी वहाँ पहुँच गए। यह परिकल्पना लगती है क्योंकि एक तो व्यापारिक जहाजों के आने-जाने का यह मार्ग नहीं था और इस प्रजाति में दासप्रथा अपेक्षाकृत नई है।

उत्खनन के दौरान इन द्वीपों में ओंगियों के जो औज़ार और रोज़मर्रा के उपयोग में आनेवाली वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, उनसे पता चलता है कि ये बहुत पहले से यहाँ रहते आए हैं। तीसरी धारणा ज्यादा युक्तिसंगत लगती है। मानव वैज्ञानिकों का कहना है कि मुमकिन है कि हज़ारों वर्ष पूर्व भारतीय प्रायद्वीप अफ्रीका से जुड़ा रहा हो और ‘कॉन्टीनेंटल ड्रीफ्ट’ जैसे प्रमुख भौगोलिक परिवर्तन के कारण यह भू-भाग अफ्रीका से कटकर अभी जैसी स्थिति में आ गया हो। सहमति-असहमति अभी भी चल रही है। मानव वैज्ञानिकों में सिर्फ़ एक बात की सहमति है कि ये नेग्रिटोव्ह मूल के आदिवासी हैं। समय रहते सरकार और मानव वैज्ञानिकों को चेत जाना चाहिए अन्यथा आनेवाले मात्र कुछ बरसों में ही इस जनजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और इतिहास हमें कभी माफ़ न करेगा।

ओंगी इस राष्ट्र की धरोहर हैं। कब और कैसे, वे अंदमान द्वीपों में आए, यह विस्मय का विषय है। ओंगी काली प्रजाति नेग्रिटोव्ह मूल के हैं। इन द्वीपों में सदियों पूर्व से उनका होना पाया गया है। वे ‘हन्टिग और गैदरिंग’ ट्राइब्स हैं अर्थात् शिकार और भ्रमण कर जीवनयापन करनेवाली जनजाति। अपने दैनन्दिनी जीवन के लिए उन्हें रोज़ संघर्ष करना पड़ता है। सघन वनों में सूअर का शिकार और समुद्र के विशाल सीने पर कछुए और मछली मारना, उनका नित्य कर्म है। इसी वजह से उनका शरीर स्वस्थ और गठा हुआ है। न केवल पुरुष अपितु महिलाएँ भी रोज़ मेहनत का काम करती हैं। उनके इस जीवन क्रम में अब परिवर्तन हो रहा है। लिटिल अंदमान के डुआंगक्रीक में सरकार ने उन्हें स्थायी रूप से बसा दिया है। उन्हें राशन और अन्य सुविधाएँ दी जा रही हैं। चावल के अलावा, नमक, कुछ मसाले और चूना-तम्बाकू दिया जाता है। चाय के शौकीन हैं अत: शक्कर व चायपत्ती भी। चूँकि वे तम्बाकू का सेवन करते हैं अत: प्रति सप्ताह 250 ग्राम तंबाखू भी दी जाती है। आश्चर्यजनक यह भी है कि बच्चे भी इतनी ही तंबाखू फाँक जाते हैं। सरकारी सप्लाई से उनका शिकार पर जाना कम होता जाता रहा है। शरीर की चुस्ती-फुर्ती पर विपरीत असर हो रहा है। तंबाखू सेवन से बच्चों का स्वास्थ्य गिर रहा है। ओंगियों में मृत्युदर बढ़ रही है। पहले वे घूम-घूमकर जीवनयापन करते थे, अब एक ही जगह रहने की वजह से, उनका संसार सिकुड़ता जा रहा है। यह चिन्ताजनक है। कहीं उनकी देखभाल की यह नीति, उनके ही विनाश का कारण तो नहीं बन रही ? मानव-वैज्ञानिकों और सरकार के लिए यह समय है कि वे अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करें।

लिटिल अंदमान में, इसके पूर्व ओंगी हटवे और आसपास के वनों में विचरण करते थे। उनकी कुटीर समुद्र के किनारे हुआ करती थी, जो दैनन्दिन आवश्यकताओं की पूर्ति और कमी के हिसाब से बदलती रहती थी। वे लगातार अपना स्थान बदलते आए हैं। दीर्घकाल से उनकी प्रवृत्तियाँ एक सी रही हैं-घूमना, शिकार करना, कंदमूल खाना और खाद्य वस्तुओं की कमी होने पर आगे बढ़ते जाना। किन्तु अब उनका जीवन स्थिर हो गया है और यही स्थिरता संभवत: उनके लिए घातक हो रही है। ओंगियों के बारे में आगे जानने के पूर्व हम उनकी शारीरिक संरचना के बारे में जान लें। नेग्रिटोव्ह मूल के ओंगियों का क़द छोटा है, छोटे-छोटे हाथ हैं और सर पर घुँघराले बाल। उनके रक्त में ए-पॉजिटिव्ह रक्त समूह की प्रमुखता है। वहाँ पड़नेवाली भीषण गर्मी की वजह से वे वस्त्र धारण नहीं करते। स्त्रियाँ गुप्तांग ढ़कने के लिए सुपाड़ी के पत्तों का गुच्छा बनाकर, सामने की तरफ लटकाए रखती हैं। ओंगी भाषा में इसे ‘नाबुइयांगे’ कहा जाता है। पुरुष सिर्फ़ लँगोटी धारण करते हैं। वे स्वस्थ, फुर्तीले, और साहसी हैं। मछली का शिकार तीर से करते हैं। उनकी निशानेबाजी अचूक है। कछुओं का शिकार वे रात को समुद्र में करते हैं। शिकार में उनकी शारीरिक संरचना अत्यन्त सहायक है।

यह आज भी आश्चर्य और दिलचस्पी का विषय है कि ओंगी इन द्वीपों में कैसे पहुँचे। चारों तरफ से घिरे हहराते समुद्र के बीच, वे कब और किस तरह पहुँचे ? मानव वैज्ञानिकों में अभी भी इस विषय में मतभेद हैं। इन वैज्ञानिकों की इस बारे में तीन धारणाएँ हैं। पहली यह कि ये अफ्रीका से यहाँ आपसी संघर्ष, किसी दैवीय विपदा या भुखमरी की वजह से भूमध्यसागर, तिब्बत, वर्मा, फिलीपींस, सुमात्रा, जावा के रास्ते पहुँचे। इस धारणा के पीछे उनका मत है कि फिलीपींस में नेग्रिटोव्ह प्रजाति की दो ऐसी जनजातियाँ हैं- ‘एटा’ और ‘सिमोंग’, जिनसे ओंगियों की भाषा बहुत मिलती-जुलती है। दूसरी धारणा है कि इन्हें अफ्रीका से किसी ज़हाज़ में कोई गुलाम बनाकर ले जा रहा होगा और किसी दुर्घटना के कारण ओंगी वहाँ पहुँच गए। यह परिकल्पना लगती है क्योंकि एक तो व्यापारिक जहाजों के आने-जाने का यह मार्ग नहीं था और इस प्रजाति में दासप्रथा अपेक्षाकृत नई है।

उत्खनन के दौरान इन द्वीपों में ओंगियों के जो औज़ार और रोज़मर्रा के उपयोग में आनेवाली वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, उनसे पता चलता है कि ये बहुत पहले से यहाँ रहते आए हैं। तीसरी धारणा ज्यादा युक्तिसंगत लगती है। मानव वैज्ञानिकों का कहना है कि मुमकिन है कि हज़ारों वर्ष पूर्व भारतीय प्रायद्वीप अफ्रीका से जुड़ा रहा हो और ‘कॉन्टीनेंटल ड्रीफ्ट’ जैसे प्रमुख भौगोलिक परिवर्तन के कारण यह भू-भाग अफ्रीका से कटकर अभी जैसी स्थिति में आ गया हो। सहमति-असहमति अभी भी चल रही है। मानव वैज्ञानिकों में सिर्फ़ एक बात की सहमति है कि ये नेग्रिटोव्ह मूल के आदिवासी हैं। समय रहते सरकार और मानव वैज्ञानिकों को चेत जाना चाहिए अन्यथा आनेवाले मात्र कुछ बरसों में ही इस जनजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और इतिहास हमें कभी माफ़ न करेगा।

|

|||||

अन्य पुस्तकें

लोगों की राय

No reviews for this book