|

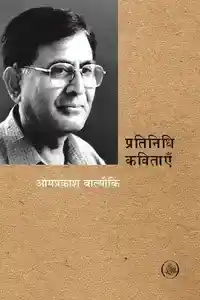

कविता संग्रह >> बस्स बहुत हो चुका बस्स बहुत हो चुकाओमप्रकाश वाल्मीकि

|

30 पाठक हैं |

|||||||

"वर्णव्यवस्था और संघर्ष की आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति, ओमप्रकाश वाल्मीकि की कविताओं में दलित जीवन का दर्द और उम्मीद की ज्वाला।"

समीक्षकों की नज़र में वाल्मीकि की कविताएँ –

हिन्दी दलित साहित्य की चर्चित एवं बहुप्रशंसित कृति दलित जीवन के दाहक-अनुभवों, संघर्षों की सशक्त अभिव्यक्ति। जिसे पाठकों ने ही नहीं समीक्षकों, आलोचकों, विद्वानों ने दलित-चेतना की महत्त्वपूर्ण कृति माना।

‘सदियों का सन्ताप’ काव्य पुस्तक बहुत छोटी है, परन्तु गुणात्मक दृष्टि से अभिव्यक्ति में बेहद सशक्त है।

– डॉ. धर्मवीर

★★★

संग्रह की हर कविता मेरा बयान लगती है। मेरी पीड़ा और प्रश्न इन कविताओं में दिखायी दिये।

– शरणकुमार लिंबाले

★★★

संग्रह की कविताएँ पढ़कर लगा कि हिन्दी कविता मर गयी थी, वह जन्म ले रही है।

– डॉ. मस्तराम कपूर

★★★

सचमुच संग्रह की कविताएँ ज्वालामुखी बनकर सदियों का सन्ताप उगल रही हैं और एक नयी सोच को जन्म दे रही हैं।

– डॉ. श्याम सिंह शशि

★★★

कविताओं में भावाकुलता है और शब्द तथा भावना को एकाकार कर सकने की दुर्धर्ष जिजीविषा ।

– बटरोही

★★★

कविताएँ मुझे बहुत सार्थक लगीं। शिल्प और कथ्य दोनों भाये।

– अजीत पुष्कल

★★★

कविताओं ने इतने प्रश्न दिये कि हाथ मलने और हतप्रभ रह जाने के सिवा कुछ नहीं कर सका। दर्द का सैलाब हैं ये कविताएँ।

– डॉ. प्रतीक मिश्र

★★★

आज शब्द और भाषा अपनी पहचान खो चुके मुझे प्रतिशब्द की पहचान की आहट मिली है। हैं। इन रचनाओं में

– मालती शर्मा

★★★

संग्रह की प्रत्येक कविता सामाजिक परिवर्तन की जिजीविषा को सशक्त अभिव्यक्ति देती है।

– प्रेमचन्द गाँधी

★★★

कविताओं में बड़ी आग है। आग चूल्हे की हो या कविता की, ऊष्मा ही नहीं ऊर्जा भी देती है।

– डॉ. हनुमन्त नायडू

★★★

संग्रह की कविताएँ दलितों की सदियों की सन्तप्तता को उसकी तिक्तता के साथ कभी सीधे और कभी प्रतीकात्मक रूप से संप्रेषित करती हैं।

– कृष्ण शलभ

|

|||||