|

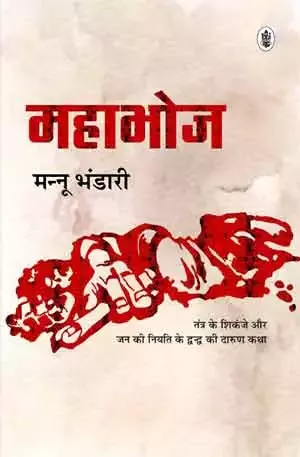

उपन्यास >> महाभोज महाभोजमन्नू भंडारी

|

|

|||||||

महाभोज विद्रोह का राजनैतिक उपन्यास है

लावारिस लाश को गिद्ध नोच-नोचकर खा जाते हैं।

पर बिसेसर लावारिस नहीं। उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिस को पड़ी मिली, शायद इसीलिए लावारिस लाश का ख़याल आ गया। वरना उसके तो माँ भी है, बाप भी। गरीब भले ही हों, पर हैं तो। विश्वास नहीं होता था कि वह मरा हुआ पड़ा है। लगता था जैसे चलते-चलते थक गया हो और आराम करने के लिए लेट गया हो। मरे आदमी और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला ! बस, एक साँस की डोरी ! वह टूटी और आदमी गया ! देखते-ही-देखते सारा गाँव जमा हो गया।

गाँव सरोहा शहर से ज़्यादा दूर नहीं है। मुश्किल से बीस मील। लेकिन कुछ सालों पहले तक यही दूरी बहुत ज़्यादा थी। इतनी कि गाँव में जो कुछ भी घटता, गाँव का ही होकर रह जाता। शहर उससे एकदम बेअसर रहता-बेअसर और अछूता ! पर अब यह दूरी एकदम सिमट गई और यही कारण है कि आज गाँव में जो कुछ भी घटता है, उसको लेकर अच्छे-खासे पैमाने पर खलबली शहर में ही मचती है। महीने-भर पहले की ही तो बात है-गाँव की सरहद से ज़रा परे हटकर जो हरिजन-टोला है, वहाँ कुछ झोंपड़ियों में आग लगा दी गई थी, आदमियों सहित। दूसरे दिन लोगों ने देखा तो झोंपड़ियाँ राख में बदल चुकी थीं और आदमी क़बाब में। लोग दौड़े-दौड़े थाने पहुँचे, पर थानेदार साहब उस दिन छुट्टी पर थे; और जो दो लोग वहाँ ड्यूटी पर थे उन्होंने यह कहकर बात टाल दी कि थानेदार साहब के आने पर ही मौके पर आएँगे और तहक़ीक़ात होगी। इसके बाद पता नहीं गाँववालों को कौन-सा ज़हरीला साँप सूंघ गया कि सबके मुँह सिल गए। बस, सबकी साँसों के साथ निकला हुआ एक गुस्सा, एक नफ़रत-भारी तनाव बनकर हवा में यहाँ से वहाँ तक सनसनाता रहा !

लेकिन जैसे ही खबर शहर में पहुँची, वहाँ से मंत्रियों, नेताओं और अख़बारनवीसों की गाड़ियों का तांता लग गया। आग से उठनेवाले धुएँ के बादल तो एक ही दिन में छंट गए, पर शहरी गाड़ियों से उठनेवाली धूल के बादल कई दिन तक मँडराते रहे। नेताओं ने गीली आँखों और रुंधे हुए गले से क्षोभ प्रकट किया और बड़े-बड़े आश्वासन दिए। अख़बारनवीस आए तो दनादन उस राख के ढेर की ही फ़ोटो खींचकर ले गए। दूसरे दिन अख़बार में छापकर घर-घर पहुँचा भी दिया-इस घटना का सचित्र ब्यौरा। किसी ने सवेरे खुमारी में अंगड़ाई लेते हुए, तो किसी ने चाय की चुस्की के साथ पढ़ा, देखा। देखते ही चेहरे पर विषाद की गहरी छाया पुत गई। चाय का चूंट भी कड़वा हो गया शायद। ढेर सारी सहानुभूति और दुख में लिपटकर निकला-'ओह, हॉरिबल...सिम्पली इनह्यूमन ! कब तक यह सब और चलता रहेगा ? त्...त्...त् !' और पन्ना पलट गया। थोड़ी देर बाद गाँववालों की जिंदगियों की तरह ही अख़बार भी रद्दी के ढेर में जा पड़ा।

पर बात इतने पर ही ख़तम नहीं हुई। इस दर्दनाक हादसे से विरोधी दल के नेताओं के हृदय तो चकनाचूर हो गए। विधानसभा में उनके फटे गले से निकली चीख-पुकार वास्तव में उनके फटे हृदय की अनुगूंज ही थी जिसने सारे सदन में धरती-फाड़ हंगामा मचा दिया। मंत्रियों ने आत्मग्लानि में डूबकर रुंधे गले से खेद प्रकट किया और भविष्य के लिए आश्वासन दिए ! उधर सत्तारूढ़ दल के असंतुष्ट विधायक अलग बिलबिलाने लगे ! ऐसी अमानुषिक घटना ! पार्टी के माथे इतना बड़ा कलंक ! अब तो मुख्यमंत्री भी त्यागपत्र देकर ही इस पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को लगा कि जब तक वे असली मुजरिम का पता लगवाकर सज़ा नहीं दिलवा देते, उनकी आत्मा बोझमुक्त नहीं होगी और पता तो सत्ता पर बैठकर ही लगवाया जा सकता है। क्या करते, वे आत्मा के आगे मजबूर थे और उन्होंने सारा मामला गहरी जाँच-पड़ताल के लिए बड़े अफसरों के हाथ में सौंप दिया। बड़े अफ़सरों ने अपना बड़प्पन और मुस्तैदी दिखाने के लिए तुरत-फुरत दोनों कांस्टेबलों को संस्पैंड कर दिया। गेहूँ के साथ घुन पिसने का मुहावरा पुराना हुआ, पुरानी स्थितियों पर ही लागू भी होता रहा होगा। आज तो स्थिति यह है कि गेहूँ सुरक्षित और घुन चकनाचूर !

ऊपर से नीचे तक सब लोग अपनी-अपनी जगह सुरक्षित-मारे गए बेचारे कांस्टेबल !

अभी पहलेवाली घटना से बिगड़ी हुई स्थिति पूरी तरह सम पर आई भी नहीं थी कि यह घटना घट गई। बिसेसर कोई ऐसी बड़ी हस्ती नहीं, न उसका मरना ही कोई ऐसी बड़ी घटना है कि बात तुरत-फुरत शहर पहुँचे। वैसे तो जो चमार जलकर मर गए थे और उनके भाई-बंधु जो आँसू बहाने के लिए बच गए, वे ही कौन बड़ी तोपें थीं ? पर हंगामा तो खूब मचा ही। बिसू की लाश को लेकर भी मचेगा। आसार दिख रहे हैं। इस बार थानेदार ने ज़रा भी ढील नहीं की। तुरंत मौके पर हाज़िर। कल से कितने बयान लिए हैं...लोगों के पेट से कितना कुछ उगलवाया है। सबकी उगलन को काग़ज़ों पर पोतकर ले गए हैं। इधर लाश चीर-फाड़ के लिए शहर गई। उधर घटना की चीर-फाड़ का सिलसिला शुरू हो गया।

सच पूछा जाए तो बड़ा न आदमी होता है, न घटना। यह तो बस, मौक़-मौक़े की बात होती है। मौक़ा ही ऐसा आ पड़ा है। इस समय तो सरोहा में पत्ते का हिलना भी एक घटना की अहमियत रखता है। डेढ़ महीने बाद ही तो चुनाव है। यों उप-चुनाव विधानसभा की एक सीट-भर का, फिर भी है बहुत महत्त्वपूर्ण। इस सीट के लिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू खुद खड़े हो रहे हैं। सुकुल बाबू क्या खड़े हो रहे हैं, समझ लीजिए पिछले चुनाव में हारी हुई पूरी-की-पूरी पार्टी खड़ी हो रही है, खम ठोंककर...ललकारती हुई-सत्तारूढ़ पार्टी के पूरे अस्तित्व को चुनौती देती हुई ! वैसे पिछले चुनाव में हारने के बाद सुकुल बाबू ने बाक़ायदा ऐलान कर दिया था कि वे अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे और जीवन के बचे हुए दिन जनता की सेवा में ही बिताएँगे। पर पहला अवसर आते ही वे फिर लपक लिए। क्या करते, पद से उतरने के तुरंत बाद उन्होंने यह महसूस किया कि जनता की सच्ची सेवा उच्च पद पर बैठकर ही की जा सकती है, और जनता की सेवा का संकल्प उन्होंने अपनी उस कच्ची उम्र में लिया था, जिस उम्र के संकल्प-विकल्प अनचाहे ही आदमी के जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं।

सुकुल बाबू ने खड़े होकर ही इस चुनाव को इतना महत्त्वपूर्ण बना दिया है। सीट केवल एक, पर पूरे मंत्रिमंडल के लिए जैसे एकदम निर्णायक ! यही कारण है कि आज हर घटना को इस सीट से जोड़कर ही देखा-परखा जा रहा है। वरना और दिन होते तो क्या बिसू और क्या बिसू की मौत !

पर आज स्थिति यह है कि इधर बिसू की लाश जली और उधर शहर के कोने-कोने में खलबली !

शहर के सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति दा साहब अपने निजी कमरे के एक कोने में अकेले बैठे हैं-मौन, गंभीर। कुछ-कुछ चिंतित और परेशान भी। पर चिंता है कि उसके कोई आसार बाहर नहीं हैं ! चेहरे की सौम्यता ने उसे भीतर ही ठेल रखा है। फिर भी इतना ज़रूर लग रहा है कि गहरे में डूबे हुए हैं। हाँ, बीच-बीच में फ़ोन की घंटी बजती है तो कुछ क्षणों को उबर आते हैं। पर बातों में कहीं कोई हड़बड़ी या परेशानी नहीं। वही उनका अपना ख़ास अंदाज़-कम शब्द, सधी आवाज़ ! बात को अपने से, अपने मन में होनेवाली उथल-पुथल से काटकर भी किया जा सकता है-यह गुर कोई दा साहब से सीखे। सीखना चाहे तो इतनी विशेषताएँ हैं दा साहब में कि सीखनेवाला मजे में पूरी जिंदगी खपा सकता है। पर आज के इस हाय-हाय वाले ज़माने में किसके पास रखा है इतना धैर्य ! तभी तो कोई छाया तक नहीं छू सकता है उनकी !

दा साहब का पूरा व्यक्तित्व ही जैसे भव्यता के फ्रेम में मढ़ा हुआ है। गौर वर्ण, सुता हुआ शरीर ! कहीं भी एक इंच फ़ालतू चरबी नहीं दिखाई देती शरीर पर। दीखती है तो केवल गरिमा। जीवन में संयम और आहार-व्यवहार में नियम-यही असली राज़ है उनकी गठी हुई देह और गरिमामय व्यक्तित्व का। बोलते भी हैं तो आवाज़ में अधिक उतार-चढ़ाव नहीं आता। एक ही स्वर में बोलते हैं-धीरे-धीरे ! शब्द मात्र जीभ से फिसले नहीं लगते। लगता है, हर शब्द जैसे किसी गहरे सोच-विचार की उपज है। हलकी बात कभी किसी ने नहीं सुनी होगी दा साहब के मुँह से-अपने विरोधियों के लिए भी नहीं। व्यवहार में ऐसा संतुलन-संयम बड़ी साधना से ही आता है और दा साहब का जीवन-साधना का इतिहास ! साधना की आग में तपकर ही कुंदन-सा निखर आया है उनका व्यक्तित्व।

उनका निजी कमरा भी बहुत सादा है। तड़क-भड़क, ताम-झाम-कहीं कुछ भी नहीं। यह सादगी उनके पद के अनुरूप क़तई नहीं, पर उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ज़रूर है। कमरे में क़ालीन नहीं, मोटी दरी है, जिसके एक सिरे पर दीवार में सटा मोटा-सा गद्दा बिछा है। ऊपर झकझक चादर और गाव-तकिए पड़े हैं। एकदम देशी पद्धति। दा साहब को जितना देश प्रिय है, उतनी ही देशी पद्धति भी। लड़के-बच्चे ज़रूर अँगरेज़ियत में सन गए हैं। इम्पोर्टिड वस्तुएँ और इम्पोर्टिड भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। पर यह बच्चों की अपनी रुचि और चुनाव है, और किसी की स्वतंत्रता पर अपने को आरोपित नहीं करते दा साहब। बच्चे छोटे थे और साथ रहते थे तब भी नहीं...अब तो वैसे भी बड़े होकर सब अपने-अपने घरों में चले गए। सजावट के नाम पर केवल दो बड़ी-बड़ी तस्वीरें टँगी हैं दीवार पर-गाँधी और नेहरू की। इन्हें अपना पथ-प्रदर्शक और अपनी प्रेरणा मानते हैं दा साहब। गीता का उपदेश उनके जीवन का मूल मंत्र है। घर के हर कोने में गीता की एक प्रति मिल जाएगी। वैसे वे कभी किसी को उपहार देते नहीं-व्यर्थ के ढकोसलों में क़तई विश्वास नहीं है उनका। पर फिर भी कभी उपहार देना ही पड़ गया तो सदा गीता की प्रति ही दी है।

चिंतन-मनन के क्षणों में अपने कमरे में ही बैठते हैं दा साहब। यहाँ सबका प्रवेश संभव नहीं। हाँ, जो अपने ख़ास आदमी हैं, वे आ सकते हैं। इसीलिए लखनसिंह बिना किसी रोक-टोक के सीधा भीतर चला आया। दा साहब का अपना आदमी है लखनसिंह। बहुत भरोसे का और उनका स्नेह-भाजन ! दसवीं पास करने के बाद से ही लखन दा साहब की सेवा में नियुक्त हो गया था। उनका थैला उठाए-उठाए उनके पीछे चलता था. हर समय, और आज उसे ही दा साहब ने सरोहा के चुनाव-क्षेत्र से खड़ा किया है। अपने साथ काम करनेवाले छोटे-से-छोटे आदमी को भी तरक़्क़ी का पूरा मौक़ा देते हैं दा साहब-बल्कि उसकी तरक़्क़ी में भरसक सहायक होते हैं। उसूल है दा साहब का कि जिसे सहारा दो उसे मंज़िल तक पहुँचा भी दो। पर आज जहाँ उसूल टके सेर बिकते हों, वहाँ कौन क़दर करता है दा साहब के उसूलों की ! सब एक स्वर से विरोध करने लगे हैं लखन का। एक ही तर्क था सबका-सुकुल बाबू के मुक़ाबले खड़ा होनेवाला व्यक्ति उनकी ही टक्कर का होना चाहिए। आखिर दस वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं सुकुल बाबू इस प्रांत के। हारने के बाद भी रुतबा है उनका। उनके सामने लखन की औक़ात ही क्या भला ! मुँह की खाएगी पार्टी ! तर्क बिलकुल ठीक था विरोध करनेवालों का-एकदम ठोस और वज़नदार। पर दा साहब की भेदक-दृष्टि तर्क पर ही नहीं अटकती-मंशा तक पहुँचती है सीधी। सब अपने-अपने आदमियों को घुसाने की तिकड़म में लगे हुए थे। मन बहुत क्षुब्ध हुआ था दा साहब का। लोगों में दिनों-दिन बढ़ती यह पद-लोलुपता कहाँ ले जाकर पटकेगी देश को ? काम करने को कोई तैयार नहीं, पर पद के लिए सभी उत्सुक-उतावले। लखनसिंह को जैसे-तैसे टिकट तो दिलवा दिया, पर इतने से ही निश्चित होकर नहीं बैठा जा सकता है। विरोधियों के साथ-साथ अपनी पार्टी के असंतुष्ट लोगों को भी सँभालकर रखना पडता है। वरना कोई आश्चर्य नहीं कि पार्टी के झंडे के नीचे-ही-नीचे उनकी जड़ें काटने का काम भी चालू रहे। आजकल चुनाव में दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक क्षण को भी आदमी चैन से नहीं बैठ सकता। हमेशा सतर्क-सावधान। अपनों से, परायों से-सभी से सचेत ! एकदम चौकस।

लखन को देखकर दा साहब ने स्नेह से स्वागत किया, 'आओ लखन, क्या समाचार है ?' पर लखन के तमतमाए चेहरे पर नज़र पड़ी तो पूछा, 'क्या बात है, बाहर बहुत गर्मी है क्या ?'

‘बाहर क्या, गर्मी तो मेरे भेजे में घुसी हुई है। यह जोरावर बाज़ नहीं आएगा अपनी हरकतों से। खुद तो मरेगा ही, हमको भी ले डूबेगा।'

गुस्से से लखन की कनपटियों की उभरी हुई नसें तक फड़क रही हैं। कोई विश्वास करेगा कि यह दा साहब के संरक्षण में पला हुआ आदमी है ? एकदम उनके विपरीत। केवल रंग और क़द-काठी में ही नहीं, स्वभाव और आदतों में भी। छोटी-छोटी बातें उसे बेहद उत्तेजित कर देती हैं। बोलता है तो इतने आवेश में कि हकलाने लगता है। दा साहब कभी नाराज़ नहीं होते उसकी इस बदमिज़ाजी पर। हँसकर इतना ही कहते हैं, 'तुम मेरे पूरक हो, भाई।' यों भी दूसरों को उनकी कमजोरियों के साथ स्वीकार करना स्वभाव है दा साहब का ! कहना चाहिए, उदारता है उनकी। इसी उदारता ने लखन को एक हद तक ढीठ बना दिया है-बस, फनफनाता रहता है।

‘अभी तो कुछ नहीं हुआ, बहुत मामूली-सी बात हुई है। सरोहा में बसेसर नाम के एक आदमी को मरवा दिया गया है। लाश पुलिया पर पड़ी मिली। असली बात तो तब होगी जब हरिजनों के सारे वोट सुकुल बाबू के नाम पड़ जाएँगे। सब लोगों का अनुमान है कि जोरावर का है यह काम !'

हूँ!' चेहरे पर किसी तरह का कोई विकार नहीं आया दा साहब के।

'मालूम है आपको?'

'अभी थोड़ी देर पहले ही सुना।' स्वर इतना सहज और सपाट, जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं हो !

'और यह भी सुना कि सारे गाँव में भारी तनाव है जोरावर को लेकर। उसके सिवाय कोई नहीं करवा सकता यह काम। आगजनीवाली घटना पर किसी तरह लीपा-पोती करके गाँववालों को सँभाले हुए थे-ऊँचे स्तर पर तहक़ीक़ात हो रही है...प्रमाण जुटाए जा रहे हैं... असली मुजरिम का पता लगते ही कड़ी-से-कड़ी सजा दी जाएगी। घरेलू उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता की योजना के मरहम ने घावों को काफ़ी कुछ भर दिया था...इसी स्थिति में चुनाव हो जाता तो ठीक था...।'

कैसी बातें करते हो ?' दा साहब ने वाक्य पूरा नहीं करने दिया-‘घरेलू उद्योग की इस योजना से उनकी गरीबी पर ज़रूर मरहम लगाया जा सकता है, पर प्रियजनों के बिछुड़ने के दुख पर नहीं। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा-इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से।

पर लखन तो अपनी ही रौ में बोलता चला गया, 'ऐन मौके पर इस बेवकूफ़ ने बिसू को मरवा दिया। अब कुछ नहीं होने का।'

आवेश के मारे मुँह से थूक की छोटी-छोटी फुहारें छूटने लगीं लखन के, और साँवला चेहरा एकदम बैंगनी हो उठा। पर इतना सब सुनकर भी दा साहब के चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव-परिवर्तन नहीं हुआ। उतने ही सहज स्वर में बोले, 'पुलिस तो अभी बयान ही ले रही है और तुम नतीजे पर भी पहुंच गए ? इतनी अधीरता अच्छी नहीं। थोड़ा...।'

पर लखनसिंह में तो पूरी बात तक सनने का धीरज नहीं। बीच में ही तमककर बोला, 'मैं नहीं नतीजे पर पहुँचा। सारा गाँव कह रहा है!'

'कानून अनुमान पर नहीं, प्रमाण पर चलता है और पुलिस प्रमाण जुटा रही है। क़ानून के सामने मेरी-तुम्हारी हस्ती ही क्या है भला ?'

'जुट जाएँगे इस बार प्रमाण भी। आखिर कब तक खैर मनाएगा जोरावर ?'

'प्रमाण जुट जाएँगे तो अवश्य ही सज़ा भी पाएगा अपने जुर्म की।'

'वह तो सज़ा पाएगा अपने जुर्म की, पर उससे भी बड़ी सज़ा तो हम पाएँगे...वह भी बिना कोई जर्म किए।' स्वर एकदम रुआँसा हो आया लखन का।

|

|||||

_s.webp)