|

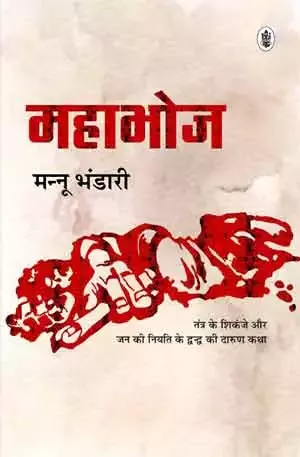

उपन्यास >> महाभोज महाभोजमन्नू भंडारी

|

|

|||||||

महाभोज विद्रोह का राजनैतिक उपन्यास है

‘होता है कभी-कभी ऐसा भी। एक की मूर्खता का फल दूसरे को भुगतना पड़ता है।'

और आप हैं कि इसी मूर्ख का पल्ला पकड़े हुए हैं। मारा है गरीबों को तो भुगतने दीजिए सज़ा। नहीं चाहिए हमें जोरावर के वोट। अब इसके वोटों के चक्कर में हरिजनों के सारे वोट तो गए ही...गाँव के दूसरे लोगों के वोट भी नहीं मिलेंगे। सारा हिसाब लगाकर देख लिया है मैंने, ले डूबेगा जोरावर का साथ । माथे पर कलंक और आत्मा पर बोझ, सो अलग।

आत्मग्लानि और अपने ही प्रति उभरे हुए धिक्कार-भाव से लखन का सारा चेहरा ही विकृत हो उठा। लगा जैसे भारी बोझ के नीचे कसमसाकर आत्मा बोलने लगी है उसकी आज। और आत्मा की आवाज़ में बड़ा ज़ोर होता है। ज़ोर भी और तेज भी।

पर दा साहब में ऐसा ज़ोर और ऐसी तेज़ी सहज भाव से झेल जाने का अनंत धैर्य है। वे तनिक हँसे ! हँसे क्या, बस होंठों का बायाँ कोना ज़रा-सा फैल गया। ऐसा ही होता है उनका हँसना। खिलखिलाकर हँसते तो उन्हें शायद ही कभी किसी ने देखा हो।

'तुमने तो सारा हिसाब भी लगाकर देख लिया। पर क्या करूँ, मेरा तो स्वभाव इतना हिसाबी-किताबी है नहीं। मन हिसाब के आँकड़ों में रमता ही नहीं। बस, सही-ग़लत में ही उलझा रहता है।'

'तो सही किया है जोरावर ने ? किसी को मरवा देने को सही कहेंगे आप ?' गुस्से के मारे लखन ने पीठ-पीछे का तकिया खींचकर गोद में रख लिया और उसी पर हाथ फटकारने लगा।

'बहुत आवेश में हो। दोष तुम्हारा नहीं, उम्र का है।' ज़रा भी विचलित हुए बिना दा साहब ने कहा और चुप हो गए ! लखन टुकुरटुकुर उनका चेहरा ताक रहा है। इस समय वह स्थिति का विश्लेषण चाहता है, अपनी उम्र और आवेश का नहीं।

'आवेश राजनीति का दुश्मन है। राजनीति में विवेक चाहिए। विवेक और धीरज !' प्रवचनीय मुद्रा में दा साहब ने जीवन के अनुभवों से निचुड़ा हुआ वाक्य उछाला। फिर कुछ क्षण रुककर हौसला बँधाते हुए बोले, 'आएगा, पद पर बैठोगे तो पद की ज़िम्मेदारी स्वयं सब सिखा देगी।'

'कहाँ रखा है पद-वद ! भूल जाइए अब सब। विरोधी दल के नेता इस घटना को ऐसा भुनाएँगे कि हम सब टापते ही रह जाएँगे। यह बिसू की नहीं, समझ लीजिए एक तरह से मेरी हत्या हुई है, मेरी।' लखन ने खुले पंजे से छाती पीटकर अपनी हत्या की घोषणा करके दा साहब को दहला देना चाहा।

हूँऽ !' दा साहब ने कुछ इस भाव से हुंकार भरी जैसे स्थिति का नए सिरे से पूरा-पूरा जायजा ले रहे हों।

'नौ तारीख़ को यानी तीन दिन बाद ही मीटिंग का ऐलान हो गया है उनकी तरफ़ से। सुकुल जी खुद आ रहे हैं, भाषण देने। जानते तो हैं सुकुल जी के भाषण का करिश्मा। आग उगलते हैं, आग ! गाँव वैसे ही सन्नाया बैठा है; एक ही भाषण में बहाकर ले जाएँगे सारे गाँव को अपने साथ।' लखन ने भी जैसे कमर कस ली है कि आज दा साहब की इस संतई-मुद्रा को तोड़कर ही रहेगा।

‘एक इन 'मशाल' वालों को छूट मिली हुई है, उल्टा-सीधा जो मरजी आए छापने की। इमरजेंसी में बंद हो गया था, ठीक था। ऐसे अख़बार पर तो आपको भी...।'

'ग़लत बात है।' दा साहब ने अंकुश लगा दिया एकदम। ‘यह तुम नहीं, तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है। स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि वह विवेक को ही खा जाए। अखबारों को तो आज़ाद रहना ही चाहिए। वे ही तो हमारे कामों का, हमारी बातों का असली दर्पण होते हैं। मेरा तो उसूल है कि दर्पण को धुंधला मत होने दो। हाँ, अपनी छवि देखने का साहस होना चाहिए आदमी में। बड़ी हिम्मत और बूता चाहिए उसके लिए। इससे जो कतराता है, वह दूसरे को नहीं, अपने को ही छलता है।'

कैसे-कैसे संपादकीय छापे थे, कैसी-कैसी तस्वीरें छापी थीं उस आगजनी की घटना की ! और अब क्या चुप रह जाएंगे ? आने दीजिए उनका अगला अंक। देखिए, क्या सनसनीखेज़ बनकर आती है सारी बात !'

हूँ ऽऽ!' आवेश का एक क़तरा तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा है-न दा साहब के चेहरे पर, न स्वर में।

और लखन है कि भीतर-ही-भीतर झल्ला रहा है बुरी तरह। इस घटना की सारी खतरनाक संभावनाओं को सामने रखकर वह विचलित कर देना चाहता है दा साहब को, हिला देना चाहता है उन्हें। एक और तुरप का पत्ता चला उसने-

'जानते तो हैं, लोचन भैया कितने दिनों से अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं। देखिए, इस घटना से कैसा उफान आता है उनकी खिचड़ी में। जोड़-तोड़ करके अविश्वास का प्रस्ताव ले आए तो आपको भी लेने-के-देने पड़ जाएँगे...मैं कहे देता हूँ...।'

'लखन !' आवाज की हल्की-सी सख्ती ने ज़बान की लगाम खींच दी लखन की, 'जिस दिन अपने लोगों का विश्वास खो दूंगा...उस दिन कुर्सी पर नहीं बैगा। सबके विश्वास पर ही टिकी हुई है मेरी कुर्सी। सबके सद्भाव पर ही जिंदा हूँ मैं। विश्वास-सद्भाव ही नहीं रहा तो मेरे रहने का क्या मतलब ?'

'ठीक है, सबके विश्वास पर आप अपनी कुर्सी जमाइए...स्कुल बाबू अपनी मीटिंग जमाएँ...दत्ता बाबू अपना अख़बार जमाएँ...बस, हम ही अपनी क़बर खोद देते हैं !' हथियार डालने के अंदाज़ में लखन बोला। उसके आवेश पर दुख, निराशा और पराजय की गहरी परत चढ़ आई थी।

तभी फ़ोन की घंटी बजी। दा साहब ने बग़ल से चोंगा उठाकर कान पर रख लिया और बदन को तकिए पर ज़रा-सा ढीला छोड़कर पसर-से गए। दूसरे हाथ से अपना अधगंजा सिर सहलाते हुए बड़े इत्मीनान से फुनियाते रहे। दा साहब की इस आश्वस्ति पर लखनसिंह भीतर-ही-भीतर कुढ़ता-तिलमिलाता रहा। जैसे ही बात ख़त्म हुई, लखनसिंह फिर झपट पड़ा...।

माफ़ करिए दा साहब, इस बार आप न जोरावर को दबा पाएँगे और न ही यह सीट जीत पाएँगे। इस बार आपका दाँव...।' बात अधूरी छोड़ दी लखन ने।

दा साहब का दाँव खाली गया या नहीं, पर दा साहब को भड़काने के लिए फेंका गया लखनसिंह का हर वार खाली हो गया। वे मौन साधक की तरह स्थिर बैठे रहे-शांत, अविचलित और निर्विकार। ऐसा नहीं कि लखन के भीतर की खीझ और परेशानी को वे समझ नहीं रहे, पर वे उसे क़तई बढ़ावा नहीं देना चाहते। उन्होंने हलके-से अपना आसन बदला और शरीर को ढीला करके तकिए के हवाले किया।

'कुछ ठंडा पिओगे ? फालसे का शरबत ? पिओ, इसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है।'

जवाव की प्रतीक्षा वे नहीं करते। अपनी कही बात ही उनके लिए अंतिम होती है। शरबत का आदेश फ़ोन के तार पर चढ़कर भीतर चला गया तो उन्होंने नज़रें शून्य में टाँग दीं। गरदन ज़रूर उनकी बड़े नामालूम-से झटकों से आगे-पीछे झूलने लगी। नज़रें उनकी शून्य में ही एक अनदेखा-सा नक़्शा तैयार करने लगीं। नक़्शे की एक हलकी-सी रूपरेखा उभरी तो चेहरे पर क्षण-भर के लिए चमक-सी आ गई, पर उसे बखूबी ज़ब्त कर गए दा साहब।

लखन अच्छी तरह जानता है कि दा साहब की नज़रें जब शून्य में गड़ जाएँ तो समझ लो, वे खुद समस्या में गहरे धंस गए। और जब धंसे हैं तो कोई-न-कोई सिर-पैर तो खोजकर लाएँगे ही। दा साहब की सूझ-बूझ का वह शुरू से ही बड़ा कायल है...बड़े-बड़े संकट और घातक स्थितियों से उन्हें उभरते हुए देखा है उसने खुद अपनी आँखों से। केवल देखा ही नहीं, एक हद तक साझीदार रहा है उनका; पर बस, एक यही साधुई-मुद्रा खिझा देती है उसे। नौकर आया तो बिना ज़रा भी आवाज़ किए उसने अपना गिलास ले लिया। किसी तरह का व्यवधान नहीं डालना चाहता था वह इस समय।

थोड़ी देर बाद दा साहब ने अपनी नजरें शून्य में से खींचकर लखनसिंह के चेहरे पर गड़ा दीं। भीतर तक उतरती नज़रों के पैनेपन से असहज-सा होने लगा लखनसिंह। इतनी देर से बैठा-बैठा मन-ही-मन कोसे जा रहा था दा साहब को। कहीं वे भाँप न लें। यह तो लखनसिंह भी जानता है कि अपनी योग्यता से नहीं, दा साहब की कृपा से ही उसे इस चुनाव के लिए टिकट मिला है। बहुत उठा-पटक करनी पड़ी है दा साहब को उसके लिए। सुकुल बाबू के मुक़ाबले तो उसकी कोई हस्ती नहीं; अपनी पार्टी के और लोगों के सामने भी बहुत हलका पड़ रहा था। पर दा साहब ने बाँह थामी तो सारे विरोधियों को चित्त करते हुए ला पटका किनारे पर। वरना उसकी अपनी लियाक़त तो पार्टी-दफ़्तर में कुर्सियाँ उठाने-बिछाने तक की ही है। यही उसका इतिहास भी रहा है। और यदि वह चुनाव जीता तो वह दा साहब की सूझ-बूझ और प्रयल से ही होगा। पर अब तो कोई उम्मीद ही नहीं। फिर भी...।

'क्या नाम है इस लड़के का जो मरा ?' समाधि से उबरते हुए दा साहब ने पूछा।

'बिसेसर। बिसू कहते हैं गाँववाले।' ठंडी तासीरवाला शरबत पीकर भी लखनसिंह की आवाज़ में घुली खीझ और निराशा कम नहीं हुई। जाने क्यों, उसे बार-बार लग रहा था कि खेलने से पहले ही वह बाज़ी हार गया। कितना तो सीधा-सा हिसाब था...पता नहीं, दा साहब कैसे चूक गए ?

चंद क्षणों के लिए फिर मौन, और दा साहब की नज़रें शून्य में।

'यह लड़का आठ महीने पहले ही तो जेल से छूटकर आया था न ? चार साल तक काटी है इसने जेल ?'

‘आपको कैसे मालूम ?' लखन हैरान हो आया। तो दा साहब सक्रिय हो चुके हैं इस दिशा में !

मालूम तो करना ही होता है, भाई। न मालूम करने से जिस पद पर बैठा हूँ, उसके साथ न्याय कर सकता हूँ भला ?'

पर इतना सुनकर भी लखन के चेहरे पर अटका सवालिया निशान जैसा-का-तैसा बना रहा तो दा साहब बोले, 'डी. आई. जी. ने फ़ोन किया था सवेरे।

'क्या बताया ?' सब-कुछ जान लेने की उत्सुकता ने एकदम अधीर कर दिया लखन को।

'किस बारे में ?'

'यही बिसू की मौत के बारे में। मालूम हआ है, इस केस के सारे कागज़ात डी.आई.जी. के पास पहुँच गए हैं।'

दा साहब ने केवल गरदन हिला दी।

'आपने कोई आदेश नहीं दिया...मेरा मतलब है कोई संकेत कि रिपोर्ट तैयार करते समय...।'

दा साहब से नज़र मिलते ही लखन का वाक्य अधूरा ही रह गया।

'कैसी बात करते हो, लखन ?' थोड़ी सख्त आवाज़ में दा साहब ने कहा, 'पुलिसवालों का काम है कि बयानों और प्रमाणों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करें और ईमानदारी से करें। इसी बात की तनख्वाह दी जाती है उन्हें। ऊपर से आदेश थोपा जाएगा तो न्याय कैसे करेंगे ? इन्हीं स्थितियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तो इतनी बड़ी क्रांति की हमने ! और तुम...।' फिर एक क्षण रुककर चुभती-सी नज़र से उन्होंने लखन को देखा और सख्त आवाज़ में बोले, 'अपनी आकांक्षाओं को थोड़ी लगाम दो लखन, वरना मेरे साथ चलना मुश्किल होगा।'

लखन एक क्षण को सिटपिटा गया। दा साहब खुद ही बता दें कि इस सारे मामले को कैसे निबटाने जा रहे हैं तो वह इतना सब कहे-पूछे ही क्यों ? पर दा साहब ने फ़ोन उठा लिया और वित्तमंत्री से किसी योजना के बारे में बात करने लगे। लखन बैठा भीतर-ही-भीतर कुढ़ता-तिलमिलाता रहा। उसे तो इस समय दुनिया की सबसे महत्त्वपूर्ण बात बिसू की मौत ही लग रही है। उसके प्रति कोई उदासीन कैसे रह सकता है भला ? या फिर उसे इतने सहज-सामान्य ढंग से कैसे ले सकता है ? जैसे बिसू की मौत कोई मामूली बात हो-सिर्फ एक आदमी का मरना-भर। फ़ोन ख़तम हुआ तो फिर हिम्मत करके पूछा-

'डी.आई.जी. का फ़ोन आया किसलिए था ?'

‘स ऽ ऽ ब अपने-अपने को लेकर परेशान हैं। वह भी प्रमोशन के लिए छटपटा रहा है। स्वभाव है आदमी का। जो जहाँ है, वहाँ से संतुष्ट नहीं। और चाहिए...और चाहिए...।'

‘पर आई.जी. का तबादला तो रुक गया था, तब इसका प्रमोशन कैसे होगा ?'

लखन की हर बात में शंका-लिपटी जिज्ञासा क़ायम है बदस्तूर।

|

|||||

_s.webp)