|

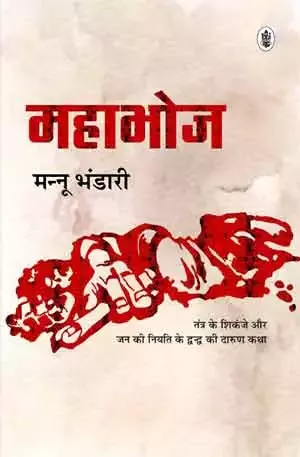

उपन्यास >> महाभोज महाभोजमन्नू भंडारी

|

|

|||||||

महाभोज विद्रोह का राजनैतिक उपन्यास है

पर उस ओर से एकदम लापरवाह हो, दा साहब सहज ढंग से ही बात कर रहे हैं, 'मैं ही रोके हुए था अब तक। माना, थोड़ी-बहुत ज्यादतियाँ की उसने, पर क्या करता, मजबूर था बेचारा। ऊपर से हुकुम आता, उसे बजाना पड़ता। गुलामी आत्मा का क्षय तो करती ही है !'

'वैसे आदमी तो अच्छा ही था... आगजनीवाले मामले में...।' वाक्य पूरा नहीं करने दिया दा साहब ने। बीच में ही बोले-

'क्या करें, हमारे पास भी ऊपर से आदेश आया कि तबादला करो। यह ऊपर का चक्कर ही बुरा होता है।'

'तो प्रमोट हो रहे हैं डी.आई.जी. ?' लखन के मन में एक क्षण को कुछ कौंधा। वह भूल ही गया कि अभी-अभी दा साहब से फटकार खा चुका है। उमगकर बोला, 'तब तो आप बुलाकर इशारा...।'

'लखन !' एक सर्द, सख्त-सी आवाज़ निकली और लखन की जीभ जैसे तालू से चिपक गई। एक क्षण रुककर फिर सहज हो आए दा साहब।

‘पद के प्रलोभन से इतने अविवेकी मत बनो। कर्मचारियों को इस तरह के आदेश देना उनके अधिकार में हस्तक्षेप करना है। मुझसे यह सब होगा नहीं, भाई ! मैं तो चाहता हूँ, सबको अपने-अपने अधिकार सौंपकर अपने अधिकारों को शून्य में बदल दूं।'

तब कुछ नहीं होने का।' लखन का स्वर गहरी हताशा में डूबा हुआ था, 'ठीक है, फँसे जोरावर। मैंने तो पिछली बार ही कहा था कि इसको बचाना बहुत बड़ी गलती होगी।'

'तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो, भाई। जब से एक ही बात पीसे जा रहे हो। भला बताओ, मैं कौन होता हूँ बचानेवाला ? वह क़ानून का मामला था। लोगों ने गवाही नहीं दी...पुलिस प्रमाण नहीं जुटा सकी तो कैसे कुछ होगा ?'

आज पहली बार लखनसिंह को लग रहा है कि दा साहब को पूरी तरह जानना मुश्किल है। जितना वह जानता है उस हिसाब से वे इतने निर्लिप्त नहीं रह सकते सारी घटना से...जैसे वे इस समय दिखाई दे रहे हैं। और यदि नहीं हैं तो उसे कुछ बताते क्यों नहीं ? उनके चुनाव के दिनों में कैसे जान झोंककर काम किया था उसने। आज उसका मौक़ा आया तो गाँधी बाबा बनकर बैठ गए !

'बहुत जल्दी हौसला पस्त हो जाता है तुम्हारा। अच्छी बात नहीं है यह।' लखन के भीतर की बेचैनी और घबराहट को भांपकर स्नेहिल नज़रों से उसे सहलाया दा साहब ने।

क्या जवाब दे लखनसिंह इस बात का ? भीतर-ही-भीतर मन सुलग रहा है उसका गुस्से से। दा साहब की कुर्सी अभी सुरक्षित है, इसलिए आदर्श और उपदेश सूझ रहे हैं। जब इनकी कुर्सी पर बनेगी तब हौसले का हाल पूछेगा। यदि यह चुनाव हार गए... और जो इसी तरह गाँधी बाबा बनकर बैठे रहे तो निश्चय ही हार भी जाएँगे...तब देखूगा। उलट जाएगा सारा मंत्रिमंडल। सुकुल बाबू को कौन नहीं जानता ? जब तक इनका पटड़ा नहीं बिठा देंगे...न खुद एक दिन चैन से रहेंगे, न इन्हें ही रहने देंगे। दा साहब को क्यों नहीं यह ख़तरा नज़र आ रहा ?

‘मेरा हारना चाहे अहमियत न रखता हो, सुकुल बाबू का जीतना ज़रूर अहमियत रखता है और इस बार पिछले चुनाव में खोए हुए हरिजनों के सारे वोट बड़ी आसानी से ले जाएँगे सुकुल बाबू। आप खुद सोच लीजिए।'

पर इस ख़तरे से भी विचलित नहीं हुए दा साहब !

'अगर जनता को विश्वास है सुकुल बाबू पर और वह उन्हें अपना वोट देती है तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूँगा। यह सुकुल बाबू का नहीं, जनता की राय का स्वागत होगा। और जनता तो हमारे लिए...।'

'ठीक है तब फिर...।' लखनसिंह ने अधीरता और आवेश में दा साहब के वाक्य को बीच में ही काटा, पर अपना वाक्य भी अधूरा ही छोड़ दिया।

दा साहब एक क्षण लखन का चेहरा देखते रहे, फिर आवाज़ को स्नेह से सींचकर समझाते हुए बोले, 'देखो भाई ! मेरे लिए राजनीति धर्मनीति से कम नहीं। इस राह पर मेरे साथ चलना है तो गीता का उपदेश गाँठ बाँध लो-निष्ठा से अपना कर्त्तव्य किए जाओ, बस । फल पर दृष्टि ही मत रखो।' फिर एक क्षण ठहरकर पूछा, 'पढ़ते हो गीता या नहीं ? पढ़ा करो। चित्त को बड़ी शांति मिलती है।'

लखनसिंह का मन हुआ कि उठाकर कोई ऐसा वज़नी जवाब दे कि पन्ने-पन्ने विखर जाएँ गीता के। अपने चुनाव के दिनों में कैसी हाय-तोबा मचा रखी थी। जीत गए तो अब गीता सूझ रही है। पर जब्त कर गया। ढिठाई भले ही कर ले, अशिष्टता करने की हिम्मत आज भी नहीं है।

एकाएक उसने देखा, दा साहब की नज़रें उसी के चेहरे पर टिकी हुई हैं। भीतर-ही-भीतर सहम गया वह इस नज़र से। कई बार उसने महसूस किया है कि उनके चश्मे के भीतर कोई खास लेंस लगा है-आदमी के भीतर तक का सब-कुछ देख-समझ लेते हैं।

एक लंबी हुंकार के साथ दा साहब ने अपनी नज़र फिर शून्य में गड़ा दी और फिर जैसे वहीं से कोई मुद्दा खींचकर लाए हो...

'सुकुल बाबू की मीटिंग नौ तारीख को है ? तो ऐसा करो कि चार-पाँच दिन बाद अपनी भी एक मीटिंग रख लो। बात करेंगे गाँववालों से। वैसे भी एक हादसा हुआ है-जाना तो चाहिए ही। बिसू के माँ-बाप को भी तो तसल्ली देनीचाहिए। बेचारे...।'

'आप जाएँगे ? ज़रूर जाइए...बहुत असर होगा आपके जाने का। यों भी चुनाव के बाद एक बार भी जाना नहीं हो सका आपका।' एकाएक बहुत उत्साह में आ गया लखनसिंह। लेकिन दूसरे ही क्षण जैसे कुछ याद आ गया हो, ठंडे स्वर में बोला, 'बस एक ही डर है। सुकुल बाबू के बाद वहाँ जमना मुश्किल होगा। मैं खुद देखकर आया हूँ...बहुत तनाव है गाँव में। यों भी अब गाँववाले इतने मूर्ख नहीं रह गए।'

'यह तो बड़ी खुशी की बात है। कितने बरसों की साधना का परिणाम है यह कि हमारे गाँववाले चेते। यही तो सपना था बापू का !'

और आँखें मूंदकर दा साहब बापू के सपनों की दुनिया में डूब गए।

खिसियाया हुआ-सा लखन टुकुर-टुकुर मुँह ताकता रहा दा साहब का कि कब दा साहब की समाधि टूटे और कब आगे के लिए आदेश मिले। जो भी है, निर्भर तो अंत तक उन्हीं पर करना है।

|

|||||

_s.webp)