|

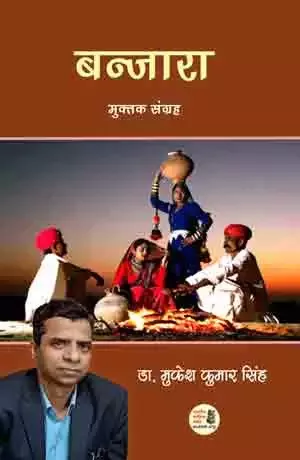

नई पुस्तकें >> बन्जारा बन्जाराडॉ. मुकेश कुमार सिंह

|

5 पाठक हैं |

||||||||||

बन्जारा समाज के जीवन पर अप्रतिम पुस्तक

मेरा मन बन्जारा

(आत्मकथ्य)

मेरी उम्र करीब दस वर्ष की रही होगी, जब गाँव में गर्मियों के दिनों में कुछ विशेष प्रकार की बैल गाड़ियों का आगमन हुआ करता था, जो मेरे गाँव में पहले से ही विद्यमान बैल गाड़ियों से अलग होतीं थीं। उनकी काले रंग की लकड़ी, पतले पहिये, तथा आये हुये लोग, सामान्य से अलग थे। पुरुषों के सर पर रंगीन धारियादार मोटी पगड़ी, बड़ी-बड़ी रौबदार मूँछें और कानों में मोटे-मोटे बाले होते थे। ऐसा हमारे गाँव के लोगों में नहीं था। महिलायें भी हमारी चाची और ताई से थोड़ी अलग थीं। उनके शरीर पर अनगिनत गुदना गुदे होते थे। कलाई, बाँह, ठोड़ी, माथा और कान सभी जगहों पर गुदनों से विशेष आकृतियाँ बनीं थीं। उस समय तो उनका मतलब पता नहीं था, बस कौतूहल अवश्य था। उनके हाथ, हाथी दाँत की सफेद मोटी-मोटी चूड़ियों से भरे होते थे। हाथों और पैरों में मूलतः मोटे-मोटे चाँदी के आभूषण होते थे। उनके वस्त्रों में जगह-जगह कौड़ी और शीशे टंके होते थे। घाघरा इतना बड़ा कि उसकी चुन्नट गिनना बडे़-बड़ों के बस की बात नहीं थीं। परिश्रम में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का योगदान अधिक प्रतीत होता था। कुल मिलाकर संपूर्ण दृष्टि में देखा जाये तो एक बाल मन के लिये रहस्य जैसा था। माँ से इन सबके बारे में पूछा तो पता चला कि ये लोग बन्जारे हैं। ये लोग नमक, हींग, लोहे के औजार तथा अन्य सामान बेचते हैं और हिदायत भी दी गई कि दूर रहना, नहीं तो पकड़ ले जायेंगे। गाँव में बच्चों को किसी भी बात पर डराकर दूर रखने का यह सर्वविदित और सर्व सिद्ध मंत्र था। इस सबके बाद भी मेरी जिज्ञासा कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसका कारण था कि जिस विद्यालय में हम शिक्षा ग्रहण कर रहे थे वहाँ कोई भवन तो था नहीं, अधिकतर कक्षायें खुले आकाश में नीम के पेड़ के नीचे ही लगाईं जातीं थीं। उसी के पास वो बन्जारों के डेरे थे, जहाँ से बन्जारा जीवनशैली को बचपन की अनुभवविहीन दृष्टि कौतूहलवश देखा करती थी। जिससे मन के आकाश पर जिज्ञासाओं के बादल उमड़-घुमड़ किया करते थे। बन्जारों की बोली-भाषा, सादा सच्चा, निर्भीक और परिश्रम से ओत-प्रोत जीवन, विचारों का सैलाब खड़ा करता था। परन्तु उस समय काव्य सृजन का दिया तो जला नहीं था। इसलिये भाव और विचार मन की मुलायम ज़मीन पर पतर दर परत जमते गये। परन्तु अभी कुछ वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में बन्जारा कुंभ का आयोजन किया गया तो मैंने बन्जारों पर ये काव्य कृति तांटक छन्द में लिखने का निश्चय कर लिया।

तांटक छन्द, मात्रिक छन्द है जिसमें लेखन उतना अधिक नहीं हुआ है जितना कि विधाता, कुकुभ आदि छन्दों में हुआ है। तांटक छन्द, अर्द्ध-सम मात्रिक छन्द है। तांटक छन्द में चार चरण होते हैं। छन्द शब्द "चद" धातु से उत्पन्न है जिसका अर्थ आल्हादित करना या खुश करना है। छन्द में यह आल्हाद वर्ण, मात्रा या मात्राभार के क्रम तथा संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। छन्द शास्त्र का प्रवर्तक पिंगल ऋषि को माना जाता है। इसलिए छन्द सूत्र या छन्द शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है।

इसके विषम चरणों में 16 तथा सम चरणों में 14 मात्राएँ होती हैं। सम चरण 2, 4, 8 में प्रयुक्त तुकान्त में तीन गुरू मात्राओं की बंदिश भी होती है। इन शर्तों में से एक भी शर्त के अपूर्ण रहने पर वह छन्द तांटक छन्द नहीं रह जाता है। छन्द विधा में कही गयी कविता का अपना सौन्दर्य और लालित्य होता है। छन्द में लय, यति, मात्राक्रम तथा मात्राभार का जितनी दृढ़ता से पालन किया जाता है, वह छन्द गेयता में उतनी ही अधिक सरलता प्रदान कर श्रोता के दिल और दिमाग में अतिशीघ्र प्रवेश कर जाता है। तांटक छन्द की चर्चा डॉ. हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला के बिना अधूरी ही रहेगी। सम्पूर्ण मधुशाला तांटक छन्द के विधान पर लिखी गयी एक अदभुत कृति है, जो गत आठ दशकों से पाठकों की पहली पसंद बनी हुई है। मधुशाला की सफलता में डॉ. बच्चन की कल्पनाशीलता, कवित्व क्षमता के साथ-साथ तांटक छन्द के विधान का भी विशेष योगदान है।

इसी छन्द विधान को मूल मानकर 'बन्जारा' की रचना की गई है। एक प्रश्न या कौतूहल स्वाभाविक रूप से पाठकों के मन में सिर उठायेगा ही, कि यही विषय क्यों चुना गया। पाठकों की जिज्ञासाओं को अपनी क्षमता भर शान्त करना मेरा दायित्व बनता है। बन्जारा भारत के प्राचीनतम समुदायों में से एक है। जब भारत की सीमायें ईरान तक विस्तारित थीं और इन घुमन्तू प्रवृत्ति के लोगों का स्थायी निवास नहीं था, तो आय का स्रोत भी स्थायी नहीं था। व्यापार ही मुख्य व्यवसाय था। बन्जारा समुदाय के लोग निर्भीक स्वामिभक्त, बहादुर, तथा रणबाँकुर प्रवृत्ति के होते हैं। नमक के व्यापार पर एक समय में इनका एकाधिकार था।ये लोहे के औजार एवं हथियार बनाने में भी महारथ रखते थे। बन्जारों की बस्ती को टांडा कहा जाता है। ये गौर माटिया बोली में बात करना पसन्द करते हैं। बन्जारा तथा बन्जारन अपने विशेष प्रकार के पहनावे, तथा रीति रिवाजों के लिये भी जाने जाते हैं। भारत की आजादी के आन्दोलन में, सिख धर्म के उत्थान में, तथा सनातनी परम्पराओं को दृणता प्रदान करने में इनके योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हक़दार थे। आज बन्जारा समाज को विघटित करने, तथा उनके धर्मान्तरण के लिये विभिन्न प्रकार के षड़यन्त्र रचे जा रहे हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि बन्जारा समाज को अपनी स्थापित मान्यताओं में विश्वास को अटूट रखकर प्रगति के पथ पर अग्रसर होना चाहिये। प्रलोभन को तो इनके पूर्वजों ने कभी भी महत्व ही नहीं दिया, अपितु अपने स्वालम्बन से समाज एवं देश को सदैव शसक्त बनाने का कार्य किया। अपनी सृजनात्मक वृत्ति के कारण बन्जारों ने देश के विभिन्न भागों में जल प्रबन्धन के अनेक कार्य करते हुये कुओं, बाबड़ियों, जलाशयों तथा झीलों का निर्माण कराया। बन्जारा पुस्तक को लिखने के पूर्व में परमपूज्य सन्त श्री सेवालाल जी, रूप सिंह जी महाराज, बाबा लक्खी शाह, बाबा माखन शाह, बाबा रामदेव जी, भारत माता के माथे की दो मणियाँ, गोरा और बादल, वीर जयमल फत्ता जी को प्रमाण निवेदित करता हूँ और चाहता हूँ कि मेरी कलम, कविता और पुस्तक को उनका आशीर्वाद मिले।

मेरा मूल क्षेत्र तो अभियांत्रिकी विषय में शिक्षण एवं शोध कार्य है। मैं हिन्दी या अन्य किसी भाषा का शिक्षक भी नहीं हूँ, किन्तु ऐसा कहकर मैं पाठकों और समीक्षकों से किसी प्रकार की छूट की अभिलाषा नहीं रख रहा हूँ। बन्जारा शब्द जो स्वयं तीन गुरू अर्थात 2, 2, 2 मात्रिक भार का शब्द है, ने मुझे तांटक छन्द में बन्जारा लिखने की प्रेरणा दी। बन्जारा की इस यात्रा में मेरा पुत्र व पत्नी सृजन के प्रत्यक्ष दर्शी रहे हैं। उन्होंने बन्जारा को लेखनी के माध्यम से कागज पर उतरते देखा है। मेरा पुत्र प्रद्युमन जो अब समझदार भी हो गया है, ने बड़े स्वाभाविक से प्रश्न पूछकर मेरी सृजनशीलता को व्यापकता प्रदान करने में सहयोग प्रदान किया है। मैं प्रद्युमन के उज्जवल एवं सफल भविष्य की कामना करता हूँ। सहधर्मिणी डॉ. अन्निका सिंह (रानू) ने स्वयं जीवन के तमाम झंझावातों से जूझते हुये, न सिर्फ मेरा मनोबल बढ़ाया अपितु समय-समय पर समीक्षात्मक सुझाव देकर वैचारिक संबल प्रदान किया। मेरी प्रथम कृति "दुपट्टा" को जिस प्रकार पाठकों का स्नेह मिला उससे मैं अभिभूत हूँ और अपने सभी शुभचिंतकों के प्रति कृतज्ञ भी। मेरे अग्रज श्री सुभाष चन्द्र जी की शुभकामनाऐं सदैव मेरी ऊर्जा को अक्षय बनाये रखने में सहायक होतीं हैं। इस अनन्त ब्रह्माण्ड में जहाँ कहीं भी मेरे माता-पिता एवं धर्मपिता हों, मुझ पर अपनी स्नेहिल दृष्टि बनाए रखें और मेरी लेखनी को गतिशील रहने का आशीर्वाद प्रदान करते रहें।

- डा. मुकेश कुमार सिंह

मो. 9918338855

|

|||||