|

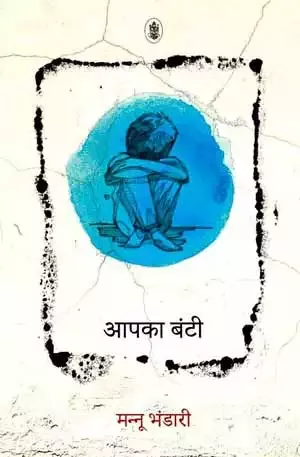

नारी विमर्श >> आपका बंटी आपका बंटीमन्नू भंडारी

|

214 पाठक हैं |

||||||

आपका बंटी मन्नू भंडारी का एक बहुत ही रोचक उपन्यास है...

तीन

शकुन के लिए समय जैसे एक लंबे अरसे से ठहर गया था। यों घड़ी की सुई तो बराबर

ही चलती थी। रोज सवेरे पीछे के आँगन से घुसकर धूप सारे घर को चमकाती-दमकाती

दोपहर को लॉन में फैल-पसरकर बैठ जाती और शाम को बड़ी अलसायी-सी धीरे-धीरे

सरकती हुई पीछे की पहाड़ियों में छिप जाती। एक-दूसरे को ठेलते हुए मौसम भी

आते ही रहे। फिर भी शकुन को लगता था कि समय जैसे ठहरकर जम गया है और जमे हुए

समय की यह चट्टान न कहीं से पिघलती थी, न टूटती थी। बस, टूटती रही है तो

शकुन-धीरे-धीरे, तिल-तिल। यों तो पिछले दो-तीन सालों से ही ठहराव का यह एहसास

बराबर ही होता रहा है, पर इधर एक साल से तो यह एहसास तीखा होते-होते जैसे

असह्य-सा हो गया था।

सामने खड़ी लंबी छुट्टियाँ और गरमी के बेहद लंबे अलस और उदास दिन ! कॉलेज

क्या बंद हो जाएँगे जैसे समय गुज़ारने का एक अच्छा-खासा बहाना ख़त्म हो

जाएगा। वरना उसके नितांत घटनाहीन जीवन में मात्र कॉलेज जाना भी एक घटना की ही

अहमियत रखता है। कॉलेज, और कॉलेज के साथ जुड़ी अनेक समस्याओं की आड़ में वह

कम से कम किसी में व्यस्त रहने का संतोष तो पा लेती है। वरना उसकी अपनी

जिंदगी में कुछ भी तो ऐसा नहीं है, जो क्षण-भर को भी उत्तेजना पैदा कर सके।

बंटी यदि सिर के बल खड़ा हो गया, तो उसी को लेकर वह उत्तेजित-सा महसूस करती

रहती है। यदि उसने ठीक से खाना नहीं खाया या कि वह किसी बात पर ज़िद करके रो

दिया या कि उसने कोई ऐसी बात पूछ ली, जो इस उम्र के बच्चे को नहीं पूछनी

चाहिए तो वह उत्तेजित होने की स्थिति तक परेशान हो जाया करती है। हालाँकि

भीतर ही भीतर वह भी कहीं जानती है कि इनमें से कोई भी बात उसे सही अर्थों में

उत्तेजित करके नहीं थकाती, वरन् सही अर्थों में उत्तेजित होने के प्रयत्न में

ही वह थक जाती है। केवल थक ही नहीं जाती, एक प्रकार से टूट जाती है।

पर कल वकील चाचा ने उसके सामने जो प्रस्ताव रखा और आज जिसके लिए वे फिर

आनेवाले हैं, उसने उसे भीतर से जैसे पूरी तरह झकझोर दिया।

हालाँकि वह समझ नहीं पा रही है कि आखिर कल की बात में ऐसा नया क्या था, जिसे

लेकर वह इतनी परेशान या विचलित हो रही है। एक बहुत-बहुत पुरानी,

समाप्तप्राय-सी कहानी की पुनरावृत्ति ही तो है ! फिर ? फिर भी कुछ है कि सारी

बात को वह बहुत सहज ढंग से नहीं ले पा रही है। लग रहा है जैसे उसे पूरी तरह

मथ दिया गया है।

वकील चाचा जब भी आते हैं, एक बार वह पूरी तरह मथ जाती है। बाहर से तो तब भी

कुछ घटित नहीं होता, एक पत्ता तक नहीं हिलता, पर मन के भीतर ही भीतर उसे जाने

कितने आँधी-तूफ़ानों को झेलना पड़ता है। उसने झेले हैं।

अजय के किसी के साथ संबंध बढ़ने की सूचना और फिर उसके साथ सैटल हो जाने की

सूचना ने उसे कितना तिलमिला दिया था। अकेले रहने के बावजूद तब एक बार फिर नए

सिरे से अकेलेपन का भाव जागा था, बहुत तीखा और कटु होकर। अपमान की भावना ने

उस देश को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था।

और कोई एक साल से ऊपर हुआ, चाचा ने ही आकर कहा था, “क्या बताएँ, कुछ समझ में

नहीं आता। बंटी को लेकर उसके मन में एक कचोट है और यही कचोट कभी-कभी..." तो

वह ऊपर से नीचे तक क्रूर संतोष से भर गई थी। न चाहते हुए भी आशा की एक

हलकी-सी किरण मन में कौंधी थी। कौन जाने बंटी ही...

चाचा ने बंटी के लिए खिलौने दिए तो जाने क्यों लगा था कि ये मात्र बंटी के

लिए ही नहीं हैं। बंटी को माध्यम बनाकर उस तक भी कुछ भेजा गया है। उसके बाद

अजय स्वयं आया था। हमेशा की तरह अलग ही ठहरा, अलग ही रहा और केवल बंटी को

बुलवाया। उससे तो मुलाक़ात तक नहीं की, फिर भी शकुन को लगता रहा था कि न

मिलकर भी अजय जैसे कहीं फिर से उससे जुड़ गया है। उस दिन अजय के पास से लौटने

पर वह बड़ी देर तक बंटी को दुलारती-पुचकारती रही थी, मानो बंटी वहाँ से अकेला

नहीं लौटा हो, अपने साथ अजय को भी ले आया हो।

पर धीरे-धीरे वह कचोट भी शायद समाप्त हो गई, कम से कम यह तो स्पष्ट हो गया कि

उसे लेकर कुछ भी आशा करना एकदम व्यर्थ है। और उसके बाद से बराबर यह लगता रहा

है कि अब सबकुछ समाप्त हो गया है, अंतिम और निर्णयात्मक रूप से। और तब से समय

उसके लिए जम गया था, शिला की तरह।

चाचा ने कल बात शुरू करने से पहले कहा था, "अब तो कोई उम्मीद नहीं है।" तो

उसे यही लगा था कि उम्मीद तो उसे न अब है, न पहले कभी थी। फिर किस बात की

उम्मीद ? फिर से साथ रहने की कोई चाहना उसके मन में नहीं थी। उसने कई बार

अपने और अजय के संबंधों के रेशे-रेशे उधेड़े हैं-सारी

स्थिति में बहुत लिप्त होकर भी और सारी स्थिति से बहत तटस्थ होकर भी, पर

निष्कर्ष हमेशा एक ही निकला है कि दोनों ने एक-दूसरे को कभी प्यार किया ही

नहीं।

शुरू के दिनों में ही एक गलत निर्णय ले डालने का एहसास दोनों के मन में बहुत

साफ़ होकर उभर आया था, जिस पर हर दिन और हर घटना ने केवल सान ही चढ़ाई थी।

समझौते का प्रयत्न भी दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की इच्छा से नहीं

होता था, वरन् एक-दूसरे को पराजित करके अपने अनुकूल बना लेने की आकांक्षा से।

तर्कों और बहसों में दिन बीतते थे और ठंडी लाशों की तरह लेटे-लेटे दूसरे को

दुखी, बेचैन और छटपटाते हुए देखने की आकांक्षा में रातें। भीतर ही भीतर

चलनेवाली एक अजीब ही लड़ाई थी वह भी, जिसमें दम साधकर दोनों ने हर दिन

प्रतीक्षा की थी कि कब सामनेवाले की साँस उखड़ जाती है और वह घुटने टेक देता

है, जिससे कि फिर वह बड़ी उदारता और क्षमाशीलता के साथ उसके सारे गुनाह माफ

करके उसे स्वीकार कर ले, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को निरे एक शून्य में

बदलकर। और इस स्थिति को लाने के लिए सभी तरह के दाँव-पेंच खेले गए थे-कभी

कोमलता के, कभी कठोरता के। कभी सबकुछ लुटा देनेवाली उदारता के, तो कभी सबकुछ

समेट लेनेवाली कृपणता के। प्रेम के नाटक भी हुए थे और तन-मन को डुबो देनेवाले

विभोर क्षणों के अभिनय भी। पता नहीं, उन क्षणों में कभी भावुकता, आवेश या

उत्तेजना रही भी हो, पर शायद उन दोनों के ही शंकालु मनों ने कभी उन्हें उस

रूप में ग्रहण ही नहीं किया। दोनों ही एक-दूसरे की हर बात, हर व्यवहार और हर

अदा को एक नया दाँव समझने को मजबूर थे और इस मजबूरी ने दोनों के बीच की दूरी

को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि फिर बंटी भी उस खाई को पाटने के लिए सेतु

नहीं बन सका, नहीं बना।

साथ रहने की यंत्रणा भी बड़ी विकट थी और अलगाव का त्रास भी। अलग रहकर भी वह

ठंडा युद्ध कुछ समय तक जारी ही नहीं रहा, बल्कि अनजाने ही अपनी जीत की

संभावनाओं को एक नया संबल मिल गया था कि अलग रहकर ही शायद सही तरीके से महसूस

होगा कि सामनेवाले को खोकर क्या कुछ अमूल्य खो दिया है। और वकील चाचा की हर

ख़बर, हर बात इन संभावनाओं को बनाती-बिगाड़ती रही थी।

सामनेवाले को पराजित करने के लिए जैसा सायास और सन्नद्ध जीवन उसे जीना पड़ा

उसने उसे खुद ही पराजित कर दिया। सामनेवाला व्यक्ति तो पता नहीं कब परिदृश्य

से हट भी गया और वह आज तक उसी मुद्रा में, उसी स्थिति में खड़ी है-साँस रोके,

दम साधे, घुटी-घुटी और कृत्रिम !

सात वर्षों में विभागाध्यक्ष से प्रिंसिपल हो जाने के पीछे भी कहीं अपने को

बढाने से ज्यादा अजय को गिराने की आकांक्षा ही थी। वह स्वयं कभी अपना लक्ष्य

रही ही नहीं। एक अदृश्य अनजान-सी चुनौती थी, जिसे उसने हर समय अपने सामने हवा

में लटकता हुआ महसूस किया था और जैसे उसका मुकाबला करते-करते, उससे

जूझते-जूझते ही वह आगे बढ़ती चली गई थी।

पर इतने पर भी जब सामनेवाला नहीं टूटा तो उसकी सारी प्रगति उसके अपने लिए ही

जैसे निरर्थक हो उठी थी।

कल पहली बार मन में आया कि यदि वह अपनी दृष्टि अजय की जगह अपने ही ऊपर रखती

तो शायद इतनी मानसिक यातना तो नहीं भोगती। तब उसका हर बढ़ता हुआ क़दम, उसकी

हर उपलब्धि उसे कुछ पाने का एहसास तो कराती। पर अब नहीं, अब और नहीं।

बीच में मेज पर दस्तखत किए हए कागज़ एक गिलास के नीचे दबे हए फड़फड़ा रहे

हैं। मेज़ के इस ओर शकुन बैठी है और दूसरी ओर वकील चाचा।

कितने दिनों के बाद उसने अजय के हस्ताक्षर देखे थे और देखकर एक अजीब-सी

अनुभूति हुई थी, पर चाहकर भी वह उसे नाम नहीं दे पाई।

एक अध्याय था, जिसे समाप्त होना था और वह हो गया। दस वर्ष का यह विवाहित

जीवन-एक अँधेरी सुरंग में चलते चले जाने की अनुभूति से भिन्न न था। आज जैसे

एकाएक वह उसके अंतिम छोर पर आ गई है। पर आ पहुँचने का संतोष भी तो नहीं है,

ढकेल दिए जाने की विवश कचोट-भर है। पर कैसा है यह छोर ? न प्रकाश, न वह

खुलापन, न मुक्ति का एहसास। लगता है जैसे इस सुरंग ने उसे एक दूसरी सुरंग के

मुहाने पर छोड़ दिया है-फिर एक और यात्रा-वैसा ही अंधकार, वैसा ही अकेलापन।

उसके अपने ही मन में जाने कितने-कितने प्रश्न तैर रहे हैं। क्या ख़ुद उसे अजय

का संबंध भारी नहीं पड़ने लगा था ? क्या वह खुद भी उससे मुक्त होना नहीं

चाहती थी ? तो फिर ? कैसा है यह दंश ? क्या वह आज तक अजय से कुछ अपेक्षा रखती

आई है ?

नहीं, अजय से कुछ न पा सकने का दंश यह नहीं है, बल्कि दंश शायद इस बात का है

कि किसी और ने अजय से वह सब कुछ क्यों पाया, जो उसका प्राप्य था। या कि इस

बात का था कि वह सब कुछ तोड़-ताड़कर निकलती और अजय उसके लिए दुखी होता,

छटपटाता। साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए साथ नहीं रह रहे हैं, स्थिति तब भी वैसी

ही रहती, पर फिर भी कितना कुछ बदल गया होता ! यदि अजय के साथ मीरा न होती

बल्कि उसके अपने साथ कोई होता...सच पूछा जाए तो अजय के साथ न रह पाने का दंश

नहीं है यह, वरन् अजय को हरा न पाने की चुभन है यह, जो उसे उठते-बैठते सालती

रहती है।

इन फरफराते पन्नों ने उसके और वकील चाचा के बीच अनजाने ही शायद बहुत बड़ी खाई

खोद दी है, तभी तो चाचा अस्वाभाविक रूप से चुप हो आए हैं। वरना इतनी देर तक

चुप रहना चाचा के लिए संभव नहीं।

दोनों के बीच जबरदस्ती घिर आए इस मौन ने सारी स्थिति को जैसे कहीं और अधिक

जटिल बना दिया। शकुन ने कागज़ों को उठाया और तह करके चाचा की ओर बढ़ाते हुए

बोली, “इन्हें रख लीजिए। आप इतने चुपचाप क्यों हो गए ?"

अपने स्वर की सहजता से वह स्वयं चौंकी। कहीं यह भाव भी जागा कि ऐसी स्थिति

में भी बहुत सहज-स्वाभाविक बने रहने की क्षमता उसमें है ?

चाचा ने इतनी गहरी साँस ली मानो बहुत देर से वे साँस रोके हुए ही बैठे “आख़िर

यह काम भी मेरे ही हाथों होना था। लोग जोड़ते हैं, मैं तोड़नेवाला बना। पता

नहीं। तुम भी क्या सोच रही होगी।"

स्वर की व्यथा शकुन को ऊपर से नीचे तक सहला गई। कोई बहुत ही मीठी-सी बात कहकर

चाचा को आश्वस्त करने का मन हुआ।

“आया तो था कि आज तुमसे बहुत बातें करूँगा, तुम्हें समझाऊँगा, पर क्या बताऊँ

शकुन, कुछ कहते ही नहीं बन रहा है।' उनका स्वर एकदम भर्राया हुआ था।

सीधे-सच्चे मन से निकली हई चाचा की इन बातों में उसे कहीं भी बनावटीपन या

कृत्रिमता की बू नहीं आ रही।

“आप क्यों इतना गिल्टी फ़ील कर रहे हैं...? इसमें नया तो कुछ नहीं हुआ ? जो

था उसे ही तो कानूनी रूप दिया जा रहा है।" और कहने के साथ ही उसे लगा, काश !

वह अपने मन को भी ऐसे ही समझा पाती।

दोनों के बीच फिर मौन घिर आया। वे दोनों और आस-पास का सारा माहौल कुछ अजीब

तरह से स्तब्ध था। केवल पास में पलंग पर सोया बंटी रह-रहकर हाथ-पैर चलाता या

करवट ले लेता।

और फिर एकाएक चाचा ने बात शुरू कर दी, बिना किसी भमिका के। शायद शकुन की बात

ने, उसके स्वर ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था या कि उस संकोच को तोड़ दिया

जिसके नीचे दबे-दबे वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे।

"हो सकता है तुम्हें मेरी कल की बात का बुरा लगा हो। रात में भी मैं इसी बात

पर सोचता रहा था। पर बंटी को तुम्हें हॉस्टल भेज ही देना चाहिए।"

चाचा फिर अपने फ़ॉर्म में आ गए थे, पर शकुन का मन सशंकित हो आया। शकुन जानती

है कि हॉस्टल का आग्रह चाचा के अपने मन की उपज नहीं, वे उसे कलकत्ते से ढोकर

लाए हैं। यह एक आदेश है जो सुझाव के खोल में लपेटकर उसके पास भेजा गया है और

इसीलिए वह बहुत कटु हो आई।

“सात साल से मैं अकेली ही तो बंटी को पाल रही हूँ। उसका हित-अहित मैं दूसरों

से ज़्यादा जानती हूँ।"

“तुम मुझे दूसरों में गिनने लगी हो ? कब से ? यह सही है कि मैं अजय का मित्र

हूँ, कलकत्ते रहता हूँ, पर तुम्हारे लिए भी मेरे मन में कम स्नेह नहीं।

पक्षपात की शिकायत भी करना चाहोगी तो एक बात तक तुम्हें ढूँढ़े नहीं मिलेगी।"

शकुन एक क्षण को भीतर ही भीतर कहीं लज्जित हो आई।

"नहीं, मेरा यह मतलब नहीं, आप गलत समझ गए। मैं तो..."

"खैर छोड़ो !" शकुन को अब सुनना है, बोलने वे नहीं देंगे।

"तुम यह मत सोचो कि केवल अजय ही ऐसा चाहता है, मुझे ख़ुद ऐसा लगता है कि बंटी

को तुम्हें एकदम हॉस्टल भेज देना चाहिए। इट इज़ ए मस्ट !" शकुन चुप।

"तुम भी जानती हो, मैं बहुत साफ़ और दो ट्रक बात कहनेवाला आदमी हूँ। ज़रा

सोचो, स्कूल के अलावा बंटी सारे दिन तुम्हारे साथ रहता है या तम्हारी उस फूफी

के साथ। तुम्हारे यहाँ अधिकतर महिलाएँ ही आती होंगी। यानी इसकी क्या कंपनी है

? बहुत हुआ पड़ोस के एक-दो बच्चों के साथ खेल लिया। पर एक आठ-नौ साल के

ग्रोइंग बच्चे के लिए यह तो कोई बात नहीं हुई न। ही शुड ग्रो लाइक ए बॉय,

लाइक ए मैन।"

शकुन चुपचाप चाचा का मुँह ताकती रही और जानने की कोशिश करती रही कि इसमें से

कितनी बातें चाचा की अपनी हैं और कितनी को वे केवल उस तक पहुँचा रहे हैं।

पर एकाएक अजय बंटी को हॉस्टल भेजने को इतने उत्सुक क्यों हो गए ? उसे सारी

बात में एक अजीब-सी गंध आने लगी। पहले अजय ने अपने को काटा, अब क्या बंटी को

भी शकुन से काटना चाहते हैं। जाने कैसी कड़वाहट-सी उसके तन-बदन में घुलने

लगी।

“बोलो, मैं गलत कह रहा हूँ ? कल मैं देख रहा था कि किस कदर वह अभी भी तुमसे

चिपका-चिपका रहता है। यह सब बहुत नार्मल नहीं है। अपनी उम्र के बच्चों का साथ

उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और वह तो उसे इस घर में मिल नहीं सकता।"

थोड़ी देर पहले चाचा के चेहरे पर जो उदासी थी, गिल्ट का जो बोझ था, वह सब पता

नहीं कब बह गया। पर शकुन के मन की टूटन...रोम-रोम को सालता वह दंश तो अभी भी

जैसे का तैसा बना हुआ है। ऊपर से वे सारी बातें ? वकील चाचा को क्या एक बार

भी इस बात का ख़याल नहीं आ रहा कि कितना सह सकती है आख़िर शकुन ?

“अच्छा बताओ, बंटी जिस तरह पल रहा है तुम उससे संतुष्ट हो ?" और जैसे पहली

बार उसका उत्तर सुनने के लिए वे चुप हुए।

“मैं जितना भी संभव हो सकता है, उसके लिए करती हूँ। कॉलेज के बाद का सारा समय

एक तरह से उसी पर देती हूँ, और कर ही क्या सकती हूँ ?"

“ओफ्फोह ! बात तुम्हारे करने की तो नहीं है। इससे किसको इंकार है कि तुम बहत

करती हो, बल्कि जितना नहीं करना चाहिए उतना करती हो। पर उसे तुम हमउम्र

बच्चों की कंपनी तो नहीं दे सकती हो न ?”

और उन्होंने नज़रें शकुन के चेहरे पर गड़ा दीं। एक बार शकुन का मन हुआ कि वह

एक शब्द भी नहीं बोले, ढीठ बनकर सब सुनती चली जाए-देखें, कहाँ तक बोलते हैं ?

क्यों सुने वह अब इन लोगों की बातें ? क्यों माने इन लोगों के सुझाव ? अपने

और बंटी के बारे में वह पूरी तरह स्वतंत्र है, कुछ भी सोचने के लिए, कुछ भी

करने के लिए।

“बोलो !'

“बंटी को हॉस्टल भेजने की बात तो आपने कह दी, पर कभी यह भी सोचा है कि उसे

हॉस्टल भेजकर मैं कितनी अकेली हो जाऊँगी।" और उसका स्वर जैसे एकाएक ही बिखर

गया। वह कहीं से भी अपनी दुर्बलता नहीं दिखाना चाहती थी, पर जाने कैसे गला

भिंच-सा गया।

चाचा की नज़रों की चुभन और भी तीखी हो गई। शकुन को लगा जैसे बात कहने के पहले

या तो वे अपनी बात का वज़न तौल रहे हैं या शकुन के सहने का सामर्थ्य। वह भीतर

ही भीतर कहीं से बेचैन होने लगी। साथ ही मन में एक आक्रोश भी घुलने लगा। बंटी

उसके अधिकार की सीमा है, जिसमें वह किसी को नहीं आने देगी। अपने चेहरे पर

नज़रें टिकाए चाचा उसे बड़े घाघ लगे। एक क्षण को इच्छा हुई, ऊपर से ओढ़ी हुई

इस सद्भावना के रेशे-रेशे बिखेर दे और वात्सल्य में छिपी उस मक्कारी को

उघाड़कर रख दे। कौन-सा दाँव अब चलेंगे...वह अपने को पूरी तरह तैयार करने लगी।

“मुझे डर है शकुन, कहीं तुम अपना अकेलापन ख़त्म करने के चक्कर में बंटी का

भविष्य ही न ख़त्म कर दो ! तुम्हारा यह अतिरिक्त स्नेह उसे बौना ही न छोड़

दे।"

शकुन ऊपर से नीचे तक तिलमिला गई। पर फिर भी उससे एक शब्द तक नहीं कहा गया।

चाचा धीरे-धीरे और सँभल-सँभलकर बोल रहे थे। शायद शकुन के चेहरे की

प्रतिक्रिया भी उन्होंने समझ ली थी और स्थिति की नाजुकता भी।

"चीजों को सही तरीके से लेना सीखो, शकुन ! मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात

में तरह-तरह की गंध आ रही होगी। जिस स्थिति में तुम हो, उसमें यह बहुत

स्वाभाविक भी है। जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है, सब जगह धोखा

ही धोखा है। पर ऐसा होता नहीं है।"

शकुन चुपचाप पैर के नाखून से धरती कुरेदती रही। उसे कुछ नहीं कहना, बस वह

करेगी वही, जो उसे ठीक लगेगा।

"बात बंटी के हित की है और सच पूछो तो बंटी से भी ज़्यादा तुम्हारे हित की

है। तुम मानोगी नहीं और कहना भी बड़ा अजीब लगता है, पर मेरे सामने इस समय

तुम्हारी बात ही सबसे प्रमुख है।"

शकुन चौंकी। अब यह कोई नया दाँव है क्या ? अँधेरे में चाचा का चेहरा बहुत

साफ़ नहीं दिखाई दे रहा, पर स्वर में कहीं भी किसी तरह के दाँव-पेंच की गंध

नहीं थी। क्या भरोसा, वकील आदमी ठहरे !

“ज़रा आज से आठ-नौ साल बाद की बात सोचो जब बंटी की अपनी जिंदगी होगी, अपने

स्वतंत्र संबंध होंगे, अपनी इच्छाएँ और अपनी महत्त्वाकांक्षाएँ होंगी, तब

तुम्हारा कितना अस्तित्व होगा उसकी जिंदगी में ?"

चाचा एक क्षण को रुके। मानो बात को धीरे-धीरे कहकर उसके एक-एक पहलू के

महत्त्व को समझा देना चाहते हों।

“और इस स्थिति की दो ही परिणतियाँ हो सकती हैं...होंगी। या तो तुम उसके

स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करके उस पर हावी होने की कोशिश करोगी और या फिर

अपने को बहुत ही उपेक्षित और अपमानित महसूस करोगी। उस समय तुम्हें यही लगेगा

कि जिसके पीछे तुमने अपनी सारी जिंदगी बरबाद की, वह अब तुम्हें ही भूलकर अपनी

जिंदगी जीने की बात सोच रहा है। उस समय तुम्हें बुरा लगेगा। आज अजय को लेकर

तुम्हारे मन में जो कटुता है, हो सकता है कि वही फिर बंटी को लेकर हो...और आज

से दस गुना ज़्यादा हो..."

शकुन को लगा जैसे कोई पूरे होश-हवास में उसे आरी से चीरे जा रहा है। एक बहुत

ही कट और वीभत्स सच्चाई है, जिसे उसके पूरे नंगेपन में चाचा उसके सामने रखना

चाहते हैं। पर क्यों...क्या वह यह सब नहीं जानती ? या कि उसने इस सब पर नहीं

सोचा है ? दिनों, हफ्तों, महीनों सोचा है। रात-रात-भर जागकर सोचा है, पर यह

सोचना उसे कहीं उबारता नहीं, केवल डुबोता है, गहरे में, और गहरे में।

एक क्षण को कहीं बहुत गहरे में डूबी-डूबी-सी शकुन को चाचा की आवाज़ बड़ी

अस्वाभाविक-सी लगी। वह एकटक चाचा के चेहरे को देखकर भी जैसे कुछ नहीं देख रही

थी।

“जो होना था सो तो हो ही गया, और चलो अच्छा ही हुआ। सारी जिंदगी उस तनाव में

काटने की अपेक्षा तो उससे मुक्त होना लाख गुना अच्छा था। यह क़ानूनी

कार्यवाही हो जाएगी सो भी अच्छा ही रहेगा। यह संबंध ही ऐसा है कि लाख लड़

भिड़ लो, अलग रहने लगो, पर कहीं न कहीं आशा का एक तंतु जुड़ा ही रह जाता है।

वह आशा चाहे जिंदगी-भर पूरी न हो...होती भी नहीं है...फिर भी मन है कि

इधर-उधर नहीं जाता, बस उसी में अटका रह जाता है।"

शकुन का मन हुआ कि साफ़ कह दे कि उसके मन में आशा का कोई भी तंतु-वंतु नहीं

है, पर इतना बड़ा झूठ उससे नहीं बोला गया, सो भी वकील चाचा के सामने। उम्र और

अनुभवों ने सान चढ़ाकर जिनकी नज़रों को बहुत पैना बना दिया है। “पर मैं चाहता

हूँ कि अब तुम अपने बारे में सोचना शुरू करो, बिलकुल नए ढंग से, एकदम

व्यावहारिक स्तर पर।"

शकुन की आँखों में एक बड़ा असहाय-सा भाव उतर आया। क्या रखा है सोचने के लिए

अब उसके पास ?

“तुम सोच रही होगी कि पहले इन कागजों पर दस्तख़त करवाए, फिर बंटी को अलग करने

की बात शुरू कर दी, कितना क्रुएल हूँ मैं, क्यों ? यही सोच रही थी न ?"

"नहीं तो...मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा।" झूठ बोलते समय उसका अपना स्वर शायद

बहुत काँप-सा रहा था, कम से कम उसे ऐसा ही लगा।

“सोचा भी हो तो मैं बुरा नहीं मानूँगा। पर मैं तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए

बंटी को अलग नहीं करना चाहता, बिना बंटी को अलग किए भी तुम सोच सको तो अच्छा

है। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम केवल बंटी की माँ ही नहीं हो, इसलिए केवल

बंटी की माँ की तरह ही मत जियो, शकुन की तरह भी जियो।"

चाचा का अभिप्राय वह समझ भी रही थी और नहीं भी समझ रही थी।

"ठीक है, जो कुछ भी हुआ, वह बहुत सुखद नहीं है, पर वह अंतिम भी नहीं है। कम

से कम तुम जैसी औरत के लिए वह अंतिम नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए।"

और एकाएक ही शकुन को वह रात याद आ गई, जब इसी तरह आमने-सामने बैठकर चाचा उसे

समझा रहे थे-दो जने साथ रहते हैं तो एडजस्ट तो करना ही पड़ता है शकुन, अपने

को कुछ तो मारना ही पड़ता है। और जब उनके सारे हथियार चुक गए थे तो बड़े हताश

स्वर में बोले थे, “यदि ऐसा ही है तो फिर अच्छा है कि तुम लोग अलग हो जाओ।

संबंध को निभाने की ख़ातिर अपने को ख़त्म कर देने से अच्छा कि संबंध को ख़त्म

कर दो।"

विवाह के बाद से ही उसके जीवन के हर महत्त्वपूर्ण मोड़ के साथ चाचा किसी न

किसी रूप से जुड़े ही हुए हैं। अब फिर किस महत्त्वपूर्ण दिशा की ओर संकेत कर

रहे हैं ये ?

“अगर अजय अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकती ?

क्यों अपने को इतना बाँध-बाँधकर रखती हो ? आख़िर प्रिंसिपल होने के नाते यहाँ

के भद्र समाज में तुम्हारा उठना-बैठना होगा ही, इस दृष्टि से कभी..." इस बार

शकुन एकाएक जैसे चौंकी। क्या चाचा डॉक्टर जोशी की ओर संकेत कर रहे हैं ? पर

नहीं, जिस बात को पूरी तरह उभरने के पहले ख़ुद उसने मन ही मन में दबा दिया,

उसे चाचा जान ही कैसे सकते हैं ? फिर भी वह हलके से सावधान हो आई।

“तुममें क्या नहीं है ? बुद्धिमान हो, पढ़ी-लिखी हो, प्रिंसिपल हो, सारे शहर

में तुम्हारा मान-सम्मान है।" फिर एक क्षण को ठहरकर हलके से विनोद के साथ

बोले, “परिस्थितियों ने चाहे तुम्हें जितना तोड़ा हो, समय को तुमने अपने ऊपर

हाथ नहीं रखने दिया। रियली यू सीम टू बी एज-प्रूफ।"

और इस वाक्य के साथ ही वातावरण जैसे हलका हो आया। सारी बात को और अधिक सहज

बनाने के लिए उन्होंने फिर कहा, “जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। बीती बातों को

कातते रहना बूढ़ों का स्वभाव होता है। पर तुम तो..."

पास सोये बंटी ने करवट ली और एकदम पलंग की पाटी पर आ गया। शकुन झटके से उठी

और उसे गिरने से बचाया।

"इतना लोटता है कि अगल-बगल में रुकावट न हो तो रात में पाँच-दस बार तो नीचे

ही गिरे।" फिर धीरे से बीच में करके उसे बड़े स्नेह से थपकने लगी।

चाचा ने मेज़ पर से टोपी उठाकर सिर पर रखी और उठने की मुद्रा में बोले, "अरे,

अब छोड़ो ये रुकावटें लगाना। गिरता है तो गिरने दो। कुछ नहीं होता इसतरह

गिरने से। गिर-गिरकर ही बच्चे बड़े होते हैं, बनते हैं।" और वे उठ खड़े हुए।

"इस सिलसिले में मुझे एक अमरीकन की बात याद आती है। वह कुछ महीनों यहाँ रहा

था और देखने-सुनने के बाद बोला था कि हिंदुस्तानी लोग बच्चों से प्रेम नहीं

करते, उन्हें बच्चों से मोह होता है, अंधा मोह। सच कहता हूँ तब मुझे बड़ा ताव

आ गया था उस पर, पर बाद में सोचा, वह ठीक ही कहता था। एक आम हिंदुस्तानी

बच्चे की सही ढंग से परवरिश करना जानता ही नहीं। प्यार और देखभाल के नाम पर

माँ-बाप ही अपने को इतना थोपे रहते हैं बच्चे पर कि कभी वह पूरी तरह पनप ही

नहीं पाता।"

और अपनी छड़ी उठाकर वे एकदम खड़े हो गए। उनसे दुगुनी उनकी छाया लॉन में लेट

गई।

"यह क्या आप एकदम ही चल दिए ?"

“और नहीं तो क्या ? साढ़े दस तो बज गए। वैसे भी आज सवेरे का निकला हुआ हूँ।"

"कल तो चले जाएँगे न ?''

"बस, कल कूच !"

“अगला चक्कर कब लगेगा अब आपका ?" साथ-साथ चलते हुए ही शकुन ने पूछा।

“अपना आना अपने मुवक्किलों के हाथ है, जब भी किसी की तारीख पड़ जाए।"

आगे बढ़कर शकुन ने फाटक खोला। चाचा घूमकर खड़े हो गए। “देखो शकुन, मेरी बातों

पर ज़रा गंभीरता से सोचना, जो कुछ मैंने कहा, वह महज तसल्ली देने के लिए

नहीं, बल्कि आई मीन इट !" और उन्होंने बड़े स्नेह से शकुन का कंधा थपथपाया तो

शकुन भीतर तक भीग आई। फिर एक क्षण रुककर बोले, "देखो, अब जब भी तारीख पड़ेगी

अजय आ जाएगा, बस एक दस मिनट के लिए कोर्ट जाना होगा। इस किस्से को भी ख़त्म

ही करो। अच्छा !"

और वे घूम पड़े। अँधेरे में तेज़-तेज़ कदमों से चलता हुआ उनका आकार

छोटे-से-छोटा होता चला गया और फिर मोड़ पर जाकर अदृश्य हो गया। पर शकुन जहाँ

की तहाँ खड़ी रही।

चाचा की उपस्थिति के, स्वर की आत्मीयता के और लाजवाब तर्कों के जादू ने उसके

मन की सारी शंकाओं और संदेह को दूर कर दिया था। मंत्रविद्ध-सी उसने चाचा की

एक-एक बात पर विश्वास कर लिया था और उसे चाचा की सारी बातों में अपना हित ही

नज़र आया था, पर चाचा के अंतिम वाक्य ने जैसे एक झटके-से सारा जादू तोड़

दिया।

कुछ नहीं, वे केवल उससे हस्ताक्षर करवाने आए थे...कहीं वह अड ही जाती तो अजय

के लिए एक संकट पैदा हो सकता था। 'मीरा इज़ एक्सपेक्टिंग' चाचा के शब्द उभरे।

तो इसीलिए यह सारा जाल रचा गया था। यह बात तो अजय भी लिख सकता था, पर शायद

इसीलिए चाचा को भेजा गया कि कोई रास्ता बाकी न रह जाए शकुन के बच निकलने के

लिए। तारीख़ भी जल्दी ही डलवानी है, बच्चा होने से पहले सारा रास्ता साफ़ कर

ही लेना है।

वह फिर छली गई, वह फिर बेवकूफ बनाई गई। उसका रोम-रोम जैसे सुलगने लगा।

वे बंटी को हॉस्टल भेजना चाहते हैं, शायद उसे भी धीरे-धीरे कब्जे में कर लेना

चाहते हैं। पर वह बंटी को कभी भी हॉस्टल नहीं भेजेगी। वह जानती है, अजय बंटी

को बहुत प्यार करता है, पर अब से वह बंटी को मिलने भी नहीं देगी। बंटी से न

मिल पाने की वजह से अजय को जो यातना होगी उसकी कल्पना मात्र से उसे एक

क्रूर-सा संतोष मिलने लगा।

मरे-मरे हाथों से शकुन ने गेट बंद किया और किसी तरह अपने को घसीटती हुई पलंग

तक लाई। बंटी सोया था, बेख़बर और निश्चित। ज़रूर किसी राजा-रानी और परियों के

सपनों में खोया होगा। रोज़ कहानी सुनता है, पढ़ता है और फिर ऐसे ही सपने

देखता है।

उसने झुककर उसे एक बार प्यार किया। उसके माथे पर बालों की जो लटें छितरा आई

थीं, उन्हें समेटकर पीछे किया। लगा, बंटी का शरीर एकदम ठंडा हो आया है। बाहर

ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, अपने में ही डूबे-डूबे उसे पता ही नहीं लगा।

उसने जल्दी में बंटी को गोद में उठाकर साड़ी का पल्ला उसके चारों ओर लपेट

दिया और उसे भीतर ले आई।

बहुत ही धीरे-से सँभालकर उसने उसे पलंग पर सुला दिया...जैसे कुछ बहुत ही

अमूल्य, बहुत ही क़ीमती हो।

और तब एक अजीब-सी भावना मन में आई-बंटी केवल उसका बेटा ही नहीं है, वह हथियार

भी है, जिससे वह अजय को टारचर कर सकती है, करेगी।

और जब वह खुद पलंग पर लेटी तो सबसे पहला चेहरा डॉक्टर जोशी का ही उभरा-वह

चेहरा, जो एक समय बार-बार उभरने लगा था अपनी अनेक-अनेक मुद्राओं के साथ। पर

जिसको उसने बरबस ही अपने से परे हटा दिया था। इधर चार-पाँच महीनों से कोई पता

ही नहीं।

एक तो शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर, फिर शकुन का निहायत ही सर्द और जड़ व्यवहार।

आज अचानक फिर से सब कुछ याद हो आया। पिछली सर्दियों में बंटी बीमार हो गया था

तो कितनी आत्मीयता और एहतियात से सँभाला था उसे। केवल बंटी को ही नहीं, बुखार

के बढ़ते हर पाइंट के साथ हौसला खोती और घबराती शकुन को भी सँभाला था।

बीमारी के कारण ही दोनों का परिचय हुआ था। धीरे-धीरे कारण हट गया, बस परिणाम

बाकी रह गया। वह पति से अलग होकर रहती है, यह शायद सारा शहर जानता है, इसलिए

एक बार भी बंटी के पापा के बारे में नहीं पूछा था। हाँ, अपनी पत्नी की मृत्यु

का समाचार ज़रूर दे दिया था और फिर बिना कुछ कहे ही बहुत-कुछ कह दिया था।

शायद ऐसी बातें कभी शब्दों की मुहताज नहीं रहतीं।

जब-तब बंटी के समाचार जानने या कि ‘ऐसे ही इधर से जा रहा था' का सहारा लेकर

आते रहे थे। चाय-पानी होता था, बातचीत होती थी, पर शकुन उन सारे संकेतों के

प्रति उसी उत्साह या ललक के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती थी।

और फिर शकुन की उदासी के कारण ही सब कुछ समाप्त हो गया। शायद शुरू होने से

पहले ही। किशोर उम्रवाली भावुकता तो थी नहीं कि आदमी खाना-सोना तक भूल जाए।

बड़े नामालूम-से ढंग से सब शुरू हुआ था और वैसे ही ख़त्म भी हो गया। बस एक

हलका-सा अक्स उसके मन पर कहीं रह गया था, आज अनजाने ही वकील चाचा उस पर से

समय की धूल पोंछ गए।

चेहरा उभरने के साथ ही पहली बात मन में आई-अजय के मुकाबले में जोशी कैसे हैं?

और दूसरी बात आई-मीरा के मुकाबले में कैसे हैं ? मीरा को उसने नहीं देखा। बस

सुना है उसके बारे में। अनेक काल्पनिक चेहरे भी उभरे हैं मन में। पहले वह उन

काल्पनिक चेहरों की तुलना अपने से किया करती थी। वह तुलना बहुत स्वाभाविक भी

थी। पर जोशी और मीरा के मुकाबले की क्या तुक भला ? फिर भी मन है कि बार-बार

कुछ तौल-परख रहा है। उसे याद है, पहले भी जब-जब उसने जोशी के बारे में कुछ

सोचा था, अनजाने और अनचाहे ही हमेशा अजय आकर उपस्थित हो गया था...केवल अजय ही

नहीं, कहीं मीरा भी आकर उपस्थित हो जाती थी। उसे साफ़ लगता था कि जोशी या

किसी का भी चुनाव उसे करना है तो जैसे अपने लिए नहीं करना है, अजय को दिखाने

के लिए करना है...मीरा की तुलना में करना है। पर जब-जब यह भावना उठी उसने

स्वयं अपने को बहुत धिक्कारा, अपनी भर्त्सना की। क्यों नहीं वह अपने लिए जीती

है, अपने को लक्ष्य बनाकर जी पाती।

पर आज फिर अजय आकर खड़ा हो गया, अनदेखी मीरा आकर खड़ी हो गई। उसने अभी-अभी

हस्ताक्षर करके दिए हैं, कम से कम अब तो वह इन सबसे मुक्त हो जाए। उसे मुक्त

होना ही है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी ही है।

पर फिर मन में कहीं तैर ही गया। अजय को उसे दिखा ही देना है कि वह अगर एक नई

जिंदगी की शुरुआत कर सकता है तो वह भी कर सकती है। नहीं, उसे किसी को कुछ

नहीं दिखाना है। जो कुछ भी करना है, अपने लिए करना है। और तब उसने बरबस ही सब

चेहरों को परे धकेल दिया...

केवल जोशी का चेहरा बड़ी देर तक आँखों के सामने टँगा रहा।

|

|||||

_s.webp)