|

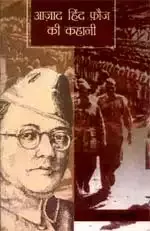

कहानी संग्रह >> आजाद हिन्द फौज की कहानी आजाद हिन्द फौज की कहानीएस. ए. अय्यर

|

434 पाठक हैं |

||||||

आजाद हिन्द फौज की रोचक कहानी....

31. नेताजी-एक सिंहावलोकन

सुभाष चद्रं बोस का जीवन किशोर अवस्था से ही आध्यात्मिक विचारों से प्रभावित

रहा। संत रामकृष्ण परमहंस और उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी स्वामी विवेकानंद

ने उनके जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। 15 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने

उनकी जीवनी और उपदेशों का अध्ययन कर लिया था और उस भावोन्मुख आयु में उन पर

इन दोनों आध्यात्मिक मनीषियों की गहरी छाप अंकित हुई। पांच वर्ष की आयु में ही सुभाष अन्य बच्चों की भांति खेल में कम रुचि लेते थे और लज्जालु तथा एकांतवासी थे। किशोर अवस्था में उनकी रुचि समाज सेवा कार्यो में अधिक रहती थी और वे ग्रामों में भस्म रमाए हुए साधुओं से बड़ी श्रद्धा से मिलते थे। राजनीति ने उन्हें कलकत्ता में कालेज स्तर के अध्ययन के समय तक भी विशेष आकर्षित नहीं किया था और नवयुवकों के आतंकवादी कार्यक्रमों में उनकी रुचि और भी कम थी। वे शिक्षा के माध्यम से रचनात्मक समाज कार्यों में सक्रिय रुचि लेते थे। इस हेतु उन्होंने समान रुचि रखने वाले लड़कों को एकत्र करके योजना तैयार की थी।

रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के अतिरिक्त वे चितरंजनदास से प्रभावित हुए जो अपनी उच्च कोटि की वकालत छोड़कर देश के सेवा कार्यों में लग गए थे। उन्हीं के महान त्याग एवं नितांत नि:स्वार्थ सेवा ने सुभाष को अपनी ओर आकर्षित किया और उन्होंने जीवन-भर चितरंजनदास का अनुयायी रहने का निश्चय किया।

तेईस वर्ष की आयु में निस्संदेह सुभाष तूफानी राजनीति में आ गए, परंतु उनकी अतंरात्मा में अध्ययन के प्रति लगन कभी कम नहीं हुई। उनको भगवद्गीता के अध्ययन से शांति और शक्ति प्राप्त होती थी। इसे वे प्रत्येक रात्रि में सोने से पहले पढ़ते थे और दिन में प्रत्येक क्षण गीता की शिक्षा के अनुसार कार्य करने का प्रयास करते थे। यद्यपि राजनीति के कारण वे सदैव जन-समूह के बीच ही रहते थे परंतु उनकी आत्मा एकांत में ईश्वर के ध्यान में मग्न रहने की अभिलाषी रहती थी। जनता के मंच पर वे लंबा भाषण देते थे परंत मंच से पथक होते ही वे शीघ्र एकांत चाहते थे और किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते थे। पूर्वी एशिया में वे यदि भोजन के पश्चात खुले में विश्राम करते और उसके पास उनका बुलाया हुआ कोई व्यक्ति

उनके कहने पर आकर बैठ जाता तो भी वे पूरे घटे में कुछ ही शब्द बोलते थे। वे मनन के लिए किसी के सान्निध्य की अपेक्षा शांति अधिक चाहते थे। शांति के वे ही क्षण ऐसे होते थे जिनमें वे अपनी आत्मिक शक्ति को बलवती करके सांसारिक समस्याओं से जूझने के लिए शक्ति प्राप्त करते थे। उनका 24 घंटों में अत्यधिक महत्व का समय वह होता था जब वे रात्रि में प्रात: दो या तीन बजे शयन से पूर्व गीता पढ़ते थे। जब वे सोकर उठते तो उनके मुख पर शक्ति और पवित्रता की आभा दिखायी देती थी। वे सोते समय अपने दिन-भर के कार्यों की आध्यात्मिक समीक्षा करते थे और यह आभा इसी समीक्षा का प्रतिफल होती थी।

सिंगापुर में सोने से पूर्व रामकृष्ण परमहंस आश्रम के मुख्य संन्यासी को अपनी गाड़ी भेजकर घर बुलाना अथवा शरीर पर केवल एक धोती पहनकर आश्रम जाना और वहां मनन करना उनकी दैनिक चर्या का अंग था। मनन के पश्चात ही वे अगले दिन के कार्यों में व्यस्त होने से पूर्व कुछ समय के लिए सोते थे। उनके क्रांतिकारी कार्यक्रम और आध्यात्मिक मनन इस प्रकार साथ-साथ चलते कि एक दूसरे से लिए कभी बाधक न होते। यदि इनमें कोई विरोध था तो वह ऊपरी था वास्तविक नहीं। वास्तव में वे कर्मयोगी थे- ऐसा योगी जो गीता की शिक्षाओं को व्यावहारिक रूप दे रहा हो। बाहरी दुनिया के लिए वे एक राजनीतिक नेता थे किंतु कर्मयोग ने उन्हें ईश्वर में विश्वास रखकर निष्काम कर्म की शिक्षा दी थी।

उनके गांधीजी के साथ राजनीतिक मतभेद बहुत अधिक थे और इस संबंध में वे उनसे एकमत नहीं हो सकते थे परंतु जहां तक महात्माजी के सम्मान का प्रश्न है वे इस विषय में किसी से पीछे नहीं थे। जब वे रंगून रेडियो से बोले तो उन्होंने गांधीजी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने में भूल नहीं की और उन्हें 'राष्ट्रपिता' कहकर संबोधित करते हुए आशीर्वाद की प्रार्थना की। जब युद्ध धुरी शक्तियों की पराजय के साथ समाप्त हुआ तो गांधीजी ने मित्र राष्ट्रों को विजयगर्व से उन्मत्त न होने की चेतावनी दी। सुभाष ने अपनी सरकार के साथियों से आत्मीय बातचीत करते हुए कहा, “भारतवर्ष में गांधी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अंग्रेजों को विजय के दूसरे दिन ही ऐसा कहने का साहस कर सके।"

यदि उन्हें गांधीजी का विरोध करना होता तो वे बहुत खेद के साथ एवं दुखी मन से ऐसा करते थे। वे अपने विचारों पर दृढ़ रहते थे और उनमें उनका अटूट विश्वास था। यदि इसके लिए उन्हें कुछ त्याग भी करना पड़े तो उसके लिए भी वे तैयार रहते थे। उन्होंने अपने विश्वासों का मूल्य चुकाया और बिना विचलित हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दे दिया। तत्पश्चात तीन वर्ष तक किसी पद पर निर्वाचन हेतु प्रार्थी न होने का दंड भी सहन किया।

उन्होंने अपनी आदतों में राजाध्यक्ष, अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री और आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं किया।उनकी जीवन-यापन की आदतें पराकाष्ठा की सीमा तक साधारण थीं। वे स्वयं उसी राशन का भोजन करते थे जो सैनिकों को दिया जाता था। सैनिक भी यह जानते थे कि वे वही भोजन कर रहे थे जो उनके कमांडर खाते थे। उनके भोजन में तभी परिवर्तन होता था जब उन्हें किसी उच्च श्रेणी के अभ्यागत का सम्मान करना होता था।

उनका विश्वास था कि भारत से अंग्रेजी शासन अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग से ही हटाया जा सकता था और सशस्त्र शक्ति का संगठन भारत के बाहर ही हो सकता था। इसलिए उन्होंने स्वयं 1941 में व्यक्तिगत संकट एवं अनेक कष्ट सहते हुए देश-निर्वासन लिया और अंग्रेजों के इस आक्षेप को भी जानबूझ कर सहन किया कि वे धुरी शक्तियों के हाथ की 'कठपुतली' थे। देशभक्तों में उच्च कोटि का देशभक्त होते हुए भी उन्हें शत्रु के युद्धकालीन प्रचार में संतरी' कहा गया। वे इस प्रकार से तनिक भी विचलित नहीं हुए क्योंकि वे अपने विचारों में इतने दृढ़ थे कि अपशब्द एवं अपमान भी उन्हें अस्थिर नहीं कर सकते थे। वे जानते थे कि उन्हें किस वस्तु की आवश्यकता थी। उसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था। वह थी देश को स्वतंत्र करने हेतु भारत के बाहर से सशस्त्र सहायता।

नेताजी ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपने योगदान की कभी अतिशयोक्ति नहीं की। स्वतंत्रता संघर्ष उनके जन्म के 150 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था और अगस्त 1945 तक, जब वे सैगोन में अपनी अंतिम ज्ञात यात्रा के लिए बोंबर वायुयान में सवार हुए, समाप्त नहीं हुआ था।अत: अपने जन्म से पूर्व डेढ़ शताब्दी के समय में उत्पन्न उन क्रांतिकारियों के बलिदान का कथन करते हुए वे नहीं थकते थे जो फांसी के तख्ते पर झूल गए थे। वे बार-बार आई.एन.ए. और पूर्वी एशिया में भारतीय नागरिकों को स्मरण दिलाते थे कि 1918 से 1942 में 'भारत छोड़ो' अंतिम आंदोलन तक भारत में गांधीजी के नेतृत्व में विदेशियों से प्रत्येक दशा में असमान निशस्त्र भारतवासी उनसे लड़ते रहे थे। नेताजी आई.एन.ए. और पूर्वी एशिया में भारतीयों से बार-बार स्पष्ट कहते थे: “स्मरण रखो कि हमने भारत में उन निशस्त्र पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों

की सहायता के लिए जो अंग्रेजी की संगीनों का सामना कर रहे हैं यह द्वितीय मोर्चा खोला है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम उन संगीनों से दूर हो। तुम्हारे पास अपनौं संगीने हैं जिनसे तुम युद्धभूमि में लड़ सकते हो। यदि तुम सब तीस लाख भारतीय अपना सर्वस्व यहां तक कि अपना जीवन भी अड़तीस करोड़ देशवासियों की मुक्ति के लिए दे दो तो वह भी कम है। तुम्हारे जीवन में यह स्वर्णिम अवसर है। इसे

न जाने दो। भविष्य में आने वाली पीढ़ियां यह न कहें कि तुम अपनी मातृभूमि के इतिहास में इस कठिन समय पर काम न आए।"

मूल रूप में वे इस दृष्टि से मानव जाति के प्रेमी थे कि वे भारत के अड़तीस करोड़ देशवाशियों को मुक्ति दिलाने के प्रयास में अपना जीवन उत्सर्ग करने को तैयार थे। यदि किसी से कोई त्रुटि हो जाती तो उसके साथ वे दयालुता का व्यवहार करते थे। उनका हृदय अस्पताल में घायलों को देखकर विह्वल हो जाता था परंतु वे अपने देश के करोड़ों देशवाशियों से यह कहने में भी नहीं हिचकिचाते थे कि उन्हें देश की स्वतंत्रता का मूल्य अपना खून देकर चुकाना था। उन्हें किसी व्यक्ति को दुखी देखकर कष्ट होता था परंतु राष्ट्रीय स्तर पर त्याग और बलिदान की बात भी जानबूझ कर करते थे। वे खून से सनी दिल्ली जाने वाली सड़क पर अपनी क्रांतिकारी सेना का संचालन करेंगे परंतु जैसे ही उन्हें अपने उद्देश्य में एक बार सफलता मिलेगी वे हिमालय में भगवत भजन के लिए जो उनके जीवन का प्रथम ध्येय था, चले जाएंगे।

उनको पूर्वी एशिया से अदृश्य हुए 26 वर्ष हो गए परंतु अब भी हम उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए। उनके व्यक्तित्व के ऊपर से विवाद की धूल अभी हटी नहीं है।

प्रसिद्ध विद्धान, आई.एन.ए. सहित भारत की स्वतंत्रता का इतिहास लिखने में व्यस्त हैं। आई.एन.ए. में नेताजी प्रमुख व्यक्ति थे। इन प्रसिद्ध इतिहासज्ञों के परिश्रम से नेताजी का वास्तविक व्यक्तित्व निश्चय ही प्रकट होगा।

अध्यात्म अथवा राजनीति में से कौन सुभाष के जीवन में सर्वोपरि था? जब उन्होंने युद्धकाल में स्वयं देश से निर्वासन का पथ चुना तो क्या उन्होंने ऐसा स्वार्थवश किया था? क्या वे जो कुछ कहते थे उसी के अनुसार कार्य करते थे? उनके अदम्य उत्साह एवं वीरता का क्या रहस्य था? यदि जापानी देश को मुक्त कराने में उनकी सहायता करते तो क्या वे उनको भारतीय प्रभुसत्ता के अपहरण से रोक पाते? उनके पास कौन सी शक्ति थी जिससे वे इस परिस्थिति का सामना करते! क्या उन्होंने हिटलर के नाजीवाद और तोजो के सैनिक अधिनायकवाद को बिलकुल स्वीकार नहीं किया था जब उन्होंने उनसे सहायता मांगी और उसे ग्रहण करना स्वीकार किया?

भारत में गांधी और नेहरू के प्रति उनका वास्तविक दृष्टिकोण क्या था? क्या वे स्वतंत्रता की लड़ाई में स्वयं को उनका प्रतिद्वंद्वी समझते थे? यदि वे स्वतंत्र भारत में होते तो क्या वे तानाशाह होना चाहते ? ये कुछ प्रश्न हैं जिनको बुद्धिवादी जो सक्रिय राजनीतिक नहीं हैं परंतु जन साधारण संबंधी मामलों के सच्चे शोधकर्ता हैं, पूछते हैं। और इन प्रश्नों का संतोषप्रद उत्तर जानने के इच्छुक हैं!

जो भी कुछ हो सुभाषचंद्र बोस भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में एक समर्पित सैनिक थे और उन्हें अपने भावी लक्ष्य में अडिग विश्वास था। उन्हें भारत के भविष्य के बारे में भी अडिग विश्वास था-"भारत स्वतंत्र होगा और बहुत शीघ्र स्वतंत्र होगा।"

संक्षेप में भारत के इतिहास में सुभाष का सही स्थान क्या है? केवल समय ही इसका निर्णय करेगा।

***

|

|||||

लोगों की राय

No reviews for this book