|

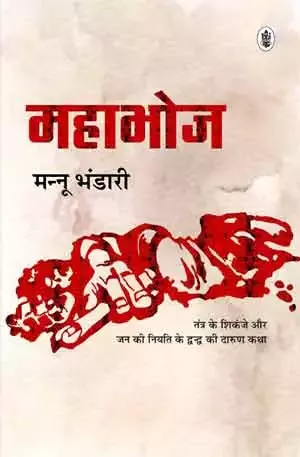

उपन्यास >> महाभोज महाभोजमन्नू भंडारी

|

|

|||||||

महाभोज विद्रोह का राजनैतिक उपन्यास है

और तय हुआ कि अगले सप्ताह ही कोई दिन तय करके एक जुलूस दा साहब के यहाँ जाएगा, जिसका नेतृत्व सुकुल बाबू करेंगे। मज़मा उखड़ने तक लोगों में काफ़ी उत्तेजना आ गई थी और सुकुल बाबू को लगा कि उनका तालमेल लोगों के साथ बैठ गया।

बड़े संतुष्ट और गद्गद से सुकुल बाबू गाड़ी में बैठे। उनके सहयोगी बिहारी भाई ने कहा

'आख़िर आपने रंग जमा ही दिया, सुकुल बाबू !'

हूँ।' सुकुल बाबू का मन फिर आँकड़ों में उलझ गया ! जोरावरवाले दल के वोट तो गए। क़रीब पैंतालीस प्रतिशत वोट हैं जोरावर के-एकदम बँधे-बँधाए। एक नहीं फूटने का उनमें से। अब बचे हुए सारे वोट अपने पक्ष में करने पड़ेंगे-तब बात बनेगी। पर इन नीची जातवालों का कुछ भरोसा नहीं। घेर-घारकर लाने पर भी कुछ तो वोट देने आएँगे ही नहीं और जो आएँगे उनका कब रुख बदल जाए और वे फूट लें, कुछ ठीक नहीं ससुरों का। अब सारे हरिजन और बिसू की जातवाले एकजुट होकर सुकुल बाबू के साथ नहीं आए तो बहुत महँगा पड़ जाएगा यह भाषण।

और सुकुल बाबू को लगने लगा कि गाँववालों की ओर से जैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए वैसी हुई नहीं। उनकी पार्टी के लोग ही थे जो थोड़ी गर्माहट फैलाए हुए थे। बाक़ी लोग तो दबे-सहमे-से ही बैठे रहे। लाठियाँ लिए दस-बीस लोग जो दिखाई दे रहे थे, ज़रूर जोरावर के आदमी रहे होंगे। उन्होंने अपनी ओर से कोई गड़बड़ नहीं की, पर माहौल को गर्म भी नहीं होने दिया। इससे तो साले कुछ कर देते। खलबली भी मचती और मज़मे का रुख अपने-आप उनकी तरफ़ हो जाता ! लगता है आतंक तगड़ा है जोरावर का, वरना अपने हित की बात पर भी ऐसे बेजान-से होकर बैठे रहें, इतने बौड़म तो अब नहीं रहे गाँववाले...बल्कि कहना चाहिए, शहरियों के भी कान काटनेवाली चतुराई आ रही है उनमें आजकल। पिछले साल इन्हीं ने कान काटकर रख ही दिए थे उनके, उनकी अपनी हथेली पर।

एकाएक कुछ ख़याल आया सुकुल बाबू को-ड्राइवर से बोले- 'गाड़ी वापस घुमाओ।'

गाड़ी रुकी तो ड्राइवर ने पूछा- किधर चलें ?'

'बिसू के घर तो गए ही नहीं। उसका बाप तो सभा में नहीं आया होगा शायद, और आया भी हो तो घर जाकर मिलने और दिलासा देने का और ही असर होता है। गाँववाले तो इन छोटी-छोटी बातों पर बिक जाते हैं बेचारे।

गाड़ी वापस आई देखकर बिखरे मज़मे के कुछ लोग फिर सुकुल बाबू के इर्द-गिर्द जमा हो गए। दो लठैत भी मज़मे के साथ आ खड़े हुए, वैसे चुपचाप, पर उनके तेवर पर एक प्रश्न बहुत साफ़ लिखा हुआ था- 'घंटे-भर बकवास कर ली, अब और क्या बाक़ी रह गया है जो फिर पलट आए ?

लेकिन जब सुकुल बाबू की मंशा मालूम हुई तो दल-का-दल सुकुल बाबू के साथ चल पड़ा। गाड़ी जाने का सवाल ही नहीं था उस रास्ते पर सो पद-यात्रा करनी पड़ी। जुलूस के रूप में सब हीरा के घर पहुँचे, पर बेकार हो गया जाना। घर पर केवल दो बच्चे ही मिले।

पूछने पर बोले- 'दद्दा और माँ शहर गए हैं दोपहर से ही। रात में लौटेंगे।'

'शहर ? किसके साथ...क्यों ?' एकाएक ढेर सारी शंकाएँ उभर आईं सुकुल बाबू के मन में। कहीं दा साहब ने ही न बुलवा लिया हो ! वे इधर भाषण ही देते रह गए हों और उधर उन्होंने दूसरी ही घुट्टी पिला दी हो !

'क्या जाने ? बिंदा जीजा ले गया है।'

'कौन बिंदा जीजा ?'

'रुक्मा जीजी वाला।'

खैर पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि बिंदेसरी बिस् का खास दोस्त है। आदमी पढ़ा-लिखा ज़रूर है, पर है बेहद बदमिज़ाज और बदज़बान !

सुकुल बाबू थोड़ा ठनकते माथे से ही गाड़ी पर लौटे। बिसू के बाप को घर पर मिलना चाहिए था। वे आखिर बिसू की गमी में ही तो आए थे। कल से ऐलान करवा दिया था। उसके बावजूद कम्बख्त शहर चला गया। इन देहातियों का कोई भरोसा नहीं-किस करवट बैठें। आज उसे सुकुल बाबू की बातें सुननी चाहिए थीं। बातें न भी सुनता तो कम-से-कम उन्हें अपने घर आया तो देखता। खैर, गाँववालों ने तो देखा ही है-कैसे इतनी दूर पैदल चलकर वे गए। गाँववालों पर तो ज़रूर इसका असर हुआ होगा।

लेकिन खा-पीकर लेटे तो दिमाग के एक कोने में टँगा हुआ यह प्रश्न फिर कुरेदने लगा। बिसू के माँ-बाप शहर क्यों गए ? वह भी ख़ास उस दिन जब उनका भाषण था। ज़रूर दा साहब ने ही कोई चाल चली होगी। इस बार दा साहब की हर चाल की जवाबी चाल उन्हें चलनी है और वह भी सवाई चाल। यह मौक़ा गया तो फिर चार साल तक कोई उम्मीद नहीं। और चार साल ! आज तो सब तरफ़ जैसी हालत हो गई है उसमें चार दिन का भरोसा नहीं !

उँगली आँखों के सामने लाकर सुकुल बाबू मुग्ध भाव से नीलम को देखते रहे-‘बस, अब तेरा ही भरोसा है...तू ही पार लगाना !' फिर उठे और सीधे बैठकर ज़ोर-ज़ोर से एक मंत्र का जाप करने लगे। नींद अच्छी आती है इस जाप से।

जिस समय गाँव में पूरे जोश-खरोश के साथ सुकुल बाबू अपना भाषण दे रहे थे, दा साहब सचिवालय से लौटकर घर में अपना ऑफ़िस खोले बैठे थे। नियम है उनका। सात से नौ बजे तक वे ज़रूर अपने घरेलू-ऑफ़िस के कमरे में बैठते हैं। क़ाबिले-गौर फ़ाइलों को वे यहीं देखते हैं। फ़ाइलें निपटाने की अपनी मुस्तैदी के लिए बड़ा यश है दा साहब का। उनका विश्वास है कि काम वही अच्छा जो अपने हाथों से हो, और अपनी नजरों के नीचे हो। दफ़्तरों और अलग-अलग महकमों में फैली काहिली और गैरजिम्मेदारी पर मन बड़ा क्षुब्ध रहता है दा साहब का, और चाहते हैं कि केवल उपदेश न देकर वरन् अपना उदाहरण सामने रखकर नसीहत दें लोगों को। बापू यों ही इतने बड़े देश को अपने साथ त्याग के रास्ते पर चलाकर नहीं ले गए थे...पहले खुद चले थे उस रास्ते पर। 'आस्था से कही बात और आस्था से किया काम दूसरे तक न पहुँचे, यह हो ही नहीं सकता। नहीं पहुँचता है तो समझो, कहीं तुम्हारी अपनी आस्था में कमी है।' बापू की हर बात, हर आदर्श को गाँठ बाँधकर रखा है दा साहब ने।

तभी चपरासी ने आकर सूचना दी, 'दत्ता बाबू आए हैं 'मशाल' वाले, और बड़े अदब से दत्ता बाबू का कार्ड पेश कर दिया।

कुछ क्षणों के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई दा साहब के चेहरे पर। लगा जैसे चेहरा तो ऊपर उठा लिया है, पर दिमाग कहीं फ़ाइलों में ही अटका रह गया है !

चपरासी हुक्म की प्रतीक्षा में बुत बना खड़ा रहा।

'हूँऽ!' कुछ सोच में पड़ गए दा साहब ! सामान्यतः वे इस समय 'विशेष प्रकार' के लोगों से ही मिलते हैं। पर दा साहब ने ही तो बुलवाया था दत्ता बाबू को !

'ठीक है, ले आओ अंदर !' सोच में से उबरे तो आदेश दिया।

फिर एकाएक जैसे कुछ याद आया हो, बोले, 'और सुनो, रत्ती से कहना कि पाँच-सात मिनट में डी.आई.जी. से फ़ोन पर बात करवा देगा !'

चपरासी बाहर निकला तो दा साहब ने फ़ाइल बंद करके एक ओर सरका दी। फ़ाइल मेज़ पर से ही नहीं सरकी-दिमाग और चेहरे पर से भी सरक गई। उसूल है दा साहब का कि जिससे भी मिलो, पूरी तरह से मिलो। यह नहीं कि दिमाग तो कहीं और अटका है और आनेवाले को ‘हाँ-हूँ' करके टरका रहे हैं। नहीं समय है तो साफ़ मना कर दो। साफ़गोई में वे विश्वास रखते हैं और दूसरे से भी उसकी अपेक्षा करते हैं।

दत्ता बाबू घुसे तो एक ही मुसकराहट में उनका स्वागत भी कर दिया और अभिवादन का जवाब भी दे दिया। फिर बड़े हलके-फुलके ढंग से कहा, 'आइए दत्ता बाबू, आइए ! पर इस समय कैसे ?'

दत्ता बाबू हलके-से सकपका गए। उनका बढ़ता क़दम एक क्षण को वहीं थम गया। तब लगा जैसे गलत समय पर आ गए हों। थोड़ा हकलाते हुए बोले, 'जी, वो आपने याद फ़रमाया था...कल लखन बाबू ने...।'

दत्ता बाबू की सकपकाहट भाँप गए दा साहब। उन्हें सहज बनाने के लिए बोले, 'हाँ भाई, हाँ ! मैंने ही मिलने के लिए बुलवाया था। आप लोग भले ही भूल जाएँ, पर मुझको तो सबका ही ख़याल रखना पड़ता है...सबकी ही खैर-खबर लेनी पड़ती है।'

'नहीं...नहीं, कैसी बात फ़रमा रहे हैं...भला ऐसा कभी...आप हुक्म करते...।' शब्द नहीं सूझ रहे हैं दत्ता बाबू को।

दा साहब ने ही उबारा उन्हें, 'कोई पाँच-छः महीने हुए इंटरव्यू के लिए समय माँगा था आपने, नहीं दे सका था। समय के अभाव की बात तो अपनी जगह थी ही...पर मैं चाहता ही नहीं था।'

'जीऽऽ ?' भौंचक भाव से दत्ता बाबू चेहरा देखने लगे दा साहब का। योजनाएँ हैं...मैं ये करूँगा, वो करूँगा...मेरे शासन काल में ये होगा, वो होगा...यही सब। पर यह गा-गे-गी वाली भाषा मुझसे बोली नहीं जाती। अरे भाई, पहले कुछ कर दो, फिर उस पर बात करो, दूसरों से भी बात करने को कहो...आलोचना करने को कहो...।'

‘जी, वो बात ऐसी है कि मैं आना तो...अब क्या बताऊँ...।'

मैं उलाहना नहीं दे रहा। जानता हूँ, काम बढ़ गया है आप लोगों का अब। बीच में तो यह स्थिति थी कि वनी-बनाई ख़बर आ गई ऊपर से और छाप दी। आप लोगों के लिए तो कुछ काम ही नहीं रह गया था। फिर ज़रा ठहरकर बोले, 'प्रजातंत्र में अख़बार पर पाबंदी हो, अशोभनीय स्थिति लगती है यह।'

|

|||||

_s.webp)