|

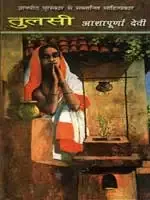

नारी विमर्श >> तुलसी तुलसीआशापूर्णा देवी

|

124 पाठक हैं |

||||||||

आशापूर्णा देवी का लेखन उनका निजी संसार नहीं है। वे हमारे आस-पास फैले संसार का विस्तारमात्र हैं। इनके उपन्यास मूलतः नारी केन्द्रित होते हैं...

अब सुखेन, राजेन और जग्गू तीनों ही सोचते हैं कि यह नौकरी अगर तब मिली होती

तो इस तरह वह पकड़ के बाहर न चली जाती। अब तो वह सुदूर गगन की तारा है।

अब करने को बचा ही क्या है?

जिसे जैसी मिले, वैसी शादी ब्याह कर घर बसा लेना, यही न? पर ऐसी तकदीर है बेचारों की, कि 'जैसी तैसी' भी नहीं मिल रही है उनको। बात यह है कि इस शहर का हर कोई, सड़क की धूल फाँकने वाले 'न घर के न घाट के' इन छोकरों को पहचानता है। किसकी लड़की इतनी भारी पड़ रही है कि ऐसे लड़कों को अपनी बेटी सौंपेगा? उन्हीं की तरह दो-एक लालची, निकम्मी लड़कियों ने उनका पीछा किया था, पर वे बेचारी ही हट जाने को मजबूर हुई, इन लोगों ने उन्हें पास फटकने न दिया। कारण? पुरुष खुद लालची हो सकता है, लालचीपन कर सकता है, पर लालची औरत, वह बर्दाश्त नहीं कर सकती।

इतनी निराशा के बाद भी न वे पूरी तौर से निराश हुये हैं, न ही विवाह की

वासना को त्यागा है। उनके मनों में अभी भी आशा है कि कुछ न कुछ जरूर होगा।

उन्हें लगता है कि अदृश्य भविष्य उनके लिये, अपने अंक में, कुछ छिपाये

प्रतीक्षा कर रहा है। समय आने पर वह उपहार उन्हें मिल ही जायेगा। बचपन से एक

साथ खेलते-कूदते, लड़ते-झगड़ते बड़े हुये इन तीनों की मनोदशा बिल्कुल एक सी है।

ननी के साथ वे ताश जरूर खेलते हैं, ननी उनका हिताकांक्षी मित्र भी जरूर है,

पर ननी उनके मन का मीत नहीं है।

सुखेन ननी के सामने किसी दिन जातीं के सिलसिले में कह नहीं सकता, 'अब तो

शादी-वादी किये बिना काम नहीं चलता। अगर ऐसे ही रह गया, तो मालूम नहीं किस

दिन कुछ गड़बड़ कर बैठूँगा।'

यह बात वह ननी से कह नहीं सकता, पर जग्गू से अनायास ही कह सकता है, कह सकता

है राजेन से भी। सुखेन सब से चंचल है, इस कारण उसकी इच्छायें भी सब से तीव्र

हैं। इच्छा तीव्र होने से ही तो कोई काम नहीं बनता। इच्छा के पेड़ पर तो फूल

लगते नहीं, न ही आते हैं फल। फल यह हुआ है कि उनके पास 'जीवन' नाम की कोई

वस्तु अब बची नहीं है। है केवल 'दिन और रात।' अतएव उनके दिन और रात आ रहे

हैं, बीते जा रहे हैं। 'जीवन' गायब है। वे इस बात को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं

कि दिन और रात के बीत जाने के साथ जीवन भी बीता जा रहा है।

राजेन और जग्गू सुखेन से जरा अलग हैं। उनमें चंचलता कुछ कम है। वे इसी उम्मीद

में हैं कि तनख्वाह और थोड़ी बढ़ जाने पर जो हो, 'कुछ' करेंगे। चाहे वह 'कुछ'

शादी हो, चाहे 'गड़बड़।'

सुखेन की तो फिर भी एक बुआ है, जो सुबह शाम खाना बना कर खिलाती है, बूढ़ा बाप

है जो घर पहुँचते ही, 'आज इतनी देर कहाँ लगाई?' पूछने को सामने खड़ा हो जाता

है। इन बेचारों के तो वह भी नहीं हैं।

जग्गू जब छोटा था, तब अपने ताऊ की लड़की के घर रहा करता था। सम्बन्ध सुनते ही मामूली हो जाता है कि वहाँ तो वह गले में फँसे काँटे की तरह रहता था। अब याद नहीं कि किस झगड़े या, अपमान के किस निर्लज्ज प्रदर्शन के कारण वह उस आश्रय को छोड़ने पर मजबूर हुआ था। और राजेन? अभी-अभी थोड़े दिन पहले तक एक बूढ़ा मामा था। वह भी सगा नहीं, दूर के रिश्ते का। रेलवे की कोई छोटी-मोटी नौकरी करता था वह। रिटायर होने के बाद भी वह यहीं रह गया था। उसी के पास रहता था राजेन! शुरू-शुरू में वही राजेन को कमाकर भी खिलाता, पका कर भी। जब वह बहुत बूढ़ा हो गया तब राजेन ही उसे रोटी देता। फिर तो वह बूढा भी एक दिन मर ही गया। उसी की कोठरी में पड़ा रहता है। राजेन उसी की टूटी-फूटी चीजों का मालिक बन। जग्गू भी राजेन की इसी कोठरी के एक कोने में पड़ा रहता है, और यहाँ वहाँ खा लिया करता है। सस्ती होटलें तो हर जगह होती ही हैं न?

ताज्जुब की बात यह है कि विशेष कोई बन्धन न होते हुये भी तीनों करणपुर में

ही रह गये हैं। तकदीर ठोंक इधर-उधर भटक नहीं गये। इन लोगों के लिये यहाँ से

चला जाना ही स्वाभाविक था। ऐसे 'ना रस्सी ना पगहा' लोग ही तो दरवेश हो जाते

हैं, हो जाते हैं वैरागी, रस्सी टूटे बैल हो मटरगश्ती करते हैं। यह बताना

करीब-करीब नामुमकिन है कि इन लड़कों को यहाँ किस बन्धन ने बाँध रखा है। कौन-सी

खूँटी है वह जिसे यह तुड़ा नहीं पाते। यह किसी को पता नहीं। ननी का यहाँ रह

जाने का फिर भी कारण है। उसकी दूकान है ही, उसकी गृहस्थी है। विधवा दीदी है।

बे-माँ के बच्चे हैं। यह बन्धन कोई कम बन्धन है क्या?

यह लोग बेवकूफ हैं। निर्बोध हैं यह लोग।

यह लोग अगर विश्व संसार की विशालता में छिटक जाते, तो हो सकता है, उस विशालता

के फैलाव में आ, वे खुद भी, उस विशालता का कुछ न कुछ अंश, अपने में समेट

लेते। मगर यह खयाल उन्हें कभी आया ही नहीं। उनके लिये 'पृथ्वी' का फैलाव इस

करणपुर रेल स्टेशन की चौहद्दी को घेर कर ही सीमित है। और उनके सारे सुखों का

केन्द्र है ननी की चाय की दूकान। इससे अधिक सुख की प्रत्याशा भी अब उनके मनों

में धुँधली हो गई है।

लेकिन जिस दिन पेड़ की उस ऊँची डाल पर खिलने वाला फूल, अपने से आकर चाय की दूकान में पड़ी चौकी पर बिछी फटी चटाई पर टपक पड़ता है, उस दिन, उस समय उसकी धुँधली पड़ी भावनाओं पर प्रकाश की एक किरण चमक जाती है। मगर जब वह चली जाती है तब कोई उसे ताना देने से रुकता नहीं, सभी लग पड़ते हैं उसकी नुख्ताचीनी करने। ऐसा क्यों होता है? क्या वे अपनी आशा पूरी न होने के कारण ऐसा करते हैं? या, यह उनकी हीनमन्यता का प्रकाश है?

यह भी बात समझ में नहीं आती कि खामख्वाह उसे यह लोग अपने से ऊँचा समझते क्यों हैं? है तो रेल अस्पताल की आया ही। जरूरत के वक्त 'बाबू' लोग उसकी खुशामद कर अपने घर ले जरूर जाते हैं पर फिर भी उसे अपने से 'नीचा' समझ उससे घृणा भी करते हैं। किसी के घर पर अगर उसे एक प्याली चाय देते हैं लोग तो इसका पूरा ध्यान रखते हैं कि प्याली टूटी या चिटकी हो, ताकि उसके चाय पी लेने के बाद उस प्याली को फेंकते तकलीफ न हो। किसी के घर जा अगर तुलसी चटाई पर बैठ जाती है, तो उसके वहाँ से उठ कर आने के बाद ही घर की महिलायें उस चटाई को धुलवा लेती हैं। फिर भी राजेन, सुखेन और जग्गू अपने को तुलसी से ओछा समझ झुलसते रहते हैं। उसी झुलसन के कारण रह-रह कर उसे पुरानी बातें याद दिला कर कहते हैं,-'उन दिनों को तू भूल गई होगी, पर हम नहीं भूले हैं।' आजकल उसे 'तू कहते भी झिझक होती है, इसलिये जोर जबरदस्ती 'तू' कहते हैं। उनके इस ताने के जवाब में तुलसी कहती है 'भूलेगा कैसे? ग्वाले की गाय की तरह एक ही खूँटे से जिन्दगी भर बँधा जो रहा-'

सुखेन कहता, 'अरे, तो तू ही कौन सा आसमान में उड़ी?'

'औरत जात की बात रहने दे। परकटे पक्षी की भाँति तो हैं वे। बात तो मर्द की हो

रही थी। अगर चाहता तू और तेरे यह दोस्त, तो जिन्दगी में कुछ न कुछ कर ही

गुजरता।'

'अभी ही कौन बुरे हैं हम?' कहता राजेन।

'कीचड़ में रहने वाला मेंढक भी सोचता है कि कोई बुरा तो नहीं है वह, दिन तो

बड़े आराम से गुजर रहे हैं। जाने दे। क्यों रे सुखेन, तेरा ब्याह होने वाला

है?'

संजीदा बन सुखेन जताब देता है,'हूँ।'

'कब?'

'जब होगा तब तुझे न्योता जरूर मिलेगा। कुछ नहीं होगा तो तुझे ले जाकर ढाबे

में खाना खिला दूँगा।'

हाथ नचा कर तुलसी बोली, तू तो न जाने क्या कहता है। तेरी बुआ तो कह रही

थी...'

'बुआ को ऐसे सपने हर वक्त आते रहते हैं।'

ननी ने टोका, यह बाजी आगे बढेगी, या बिगड़ गया है खेल?'

'नहीं, नहीं बिगडने क्यों लगा?' सुखेन, राजेन और जग्गू अपनी-अपनी ताश उठा

लेते हैं।

उसी मौके पर ननी के सामने पड़े ताशों को तुलसी झट से उठाकर कहती है, 'मैं

तुम्हारी जगह खेल लेती हूँ ननी भैया तुम तब तक जाकर खाना खा लो।'

'यह बचकाना खेल तो तू खेलती नहीं।'

'खेल लूँ जरा! बच्चों के बीच जब आ ही गई हूँ! जाओ, खा लो खाना। तुम्हारी दीदी

घर बैठी जलभुन रही है।'

'जलने-भुनने का टाइम अभी नहीं आया है। अभी तो साँझ ही ढली है।'

'तो ठीक है, लो अपने ताश।'

'ना ना। तू खेल। मैं देखूँ।'

कुछ देर खेल चलता रहा। रह-रहकर'शाबाशी' की हर्षध्वनियॉ उठने लगी और बाकी

तीनों खिलाड़ियों के दमकते चेहरे को देख कर लगा कि ये बेचारे अब तक फूस चबा

रहे थे। अब उनकी जीभों पर रस का संचार हो रहा है।

|

|||||