|

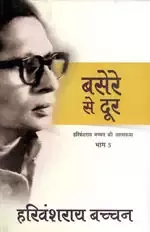

जीवनी/आत्मकथा >> बसेरे से दूर बसेरे से दूरहरिवंशराय बच्चन

|

201 पाठक हैं |

||||||

आत्म-चित्रण का तीसरा खंड, ‘बसेरे से दूर’। बच्चन की यह कृति आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है और इसकी गणना कालजयी रचनाओं में की जाती है।

27 दिसम्बर 1955 को दोपहर में मैं विदेश मन्त्रालय के भव्य-भवन के सामने आकर खड़ा हो गया, अपनी नयी कर्मभूमि के सामने। लेकिन उसमें प्रवेश करने के पहले जरा ठिठक गया, जैसे जी चाहा, अपनी पुरानी कर्मभमि से विदा ले लँ. अपनी जन्मभमि ('जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि') बाल-भूमि, युवा-भमि और प्रारम्भिक प्रौढता की भूमि से-मैं अपने 49वें वर्ष में दिल्ली आया था।

मैं यह नहीं कहूँगा कि दिल्ली आने की मुझे खुशी नहीं थी,

मुझे आदर से बुलाया गया था।

मेरे लिए एक नया काम था-जिसकी अपनी महत्ता थी।

मुझे अच्छा वेतन दिया गया था,

जिससे मेरे लड़कों की अच्छी शिक्षा सुनिश्चित हुई थी।

मैं अपने निंदकों, छिद्रोन्वेषियों और अपनी शान्ति के शत्रुओं से दूर चला आया था।

और मेरा आना,

एक अच्छे पद पर आना,

उन लोगों के मुँह पर एक तमाचा था, जो मुझे केवल उपेक्षणीय और अवहेलनीय समझते थे।

अपने विरोधियों को नीचा दिखाने का सुख, अपने अहं की तुष्टि, अपनी सन्तान के प्रति दायित्व निभाने की खुशी-तीनों का अवसर एक साथ पाने पर भी, क्या अपनी ज़मीन छोड़ने की कचोट मुझे बिना साले रह सकती थी? नहीं, नहीं, नहीं। 'ज़मीन' वही नहीं, जिस पर मैं जन्मा, पला, बढ़ा था, जिस पर मेरी काया खड़ी थी। 'ज़मीन' वह भी, जो मेरे आधे व्यक्तित्व का अंग थी, जिस पर मेरा अध्यापक पिछले तीस वर्षों से खड़ा था। शायद मेरी कविता को या मेरे कवि को अधिक वज़नी समझने वाले यह सोचते हों कि मुझमें निहित अध्यापक-मास्टरटीचर-फटीचर महज़ मेरी तराजू का पासंग है। मैं शब्दों की इस मीनार पर खड़े होकर यह उद्घोषित करना चाहता हूँ कि वे नितान्त भ्रम में हैं। वयस्क होने से लेकर मेरे अधेड़ होने तक मेरा अध्यापक मेरे कवि के साथ कान्धे के साथ कान्धा मिलाकर चला था। इतना ही नहीं, बहुत समय तक वह मेरे कवि को अपने कान्धे पर बिठाकर चला था। 'था' उसके लिए कहना भी मेरे लिए कम द:खद नहीं है। पर इस तथ्य को अस्वीकार भी कैसे किया जा सकता है कि एक दिन वह मेरे जीवन से चला गया ! उसका जाना स्वाभाविक काल-गति से नहीं हुआ। जब मेरी दुर्निवार नियति ने राजनयिक दस्तावेज़ों-पत्रों के अनुवादक रूप में मुझे माँगा, तो मेरे अध्यापक ने अपने को सहर्ष बलिदान कर दिया, मेरे कवि ने अपने को नहीं किया। मुझे अकारण अपने अध्यापक पर गर्व नहीं है। और अपनी ओर से, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब दोबारा अधिक बल देकर कहना चाहता हूँ कि अपने अध्यापक को शिक्षित, दीक्षित, संस्कृत बनाने, और उसे हृष्ट-पुष्ट रखने, सजाने-सँवारने, अलंकृत करने को मैंने जितना श्रम-संघर्ष किया, जितना उस पर समय-शक्ति-धन वारा उतना अपने कवि पर नहीं। उसका शतांश भी नहीं! विदेश-मन्त्रालय से सिंहद्वार की ऊँची मेहराब के नीचे खड़े होकर मैंने अपने अध्यापक से सदा के लिए विदा ली थी। अध्यापक जिस पर खड़ा था, उस ज़मीन से विदा ली थी, पर विदा की पीडा से आज तक नहीं ले सका. शायद इसकी साक्षी के रूप में ये कछ शब्द पर्याप्त होंगे।

|

|||||