|

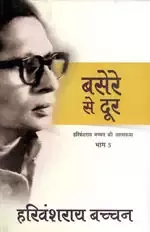

जीवनी/आत्मकथा >> बसेरे से दूर बसेरे से दूरहरिवंशराय बच्चन

|

201 पाठक हैं |

||||||

आत्म-चित्रण का तीसरा खंड, ‘बसेरे से दूर’। बच्चन की यह कृति आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है और इसकी गणना कालजयी रचनाओं में की जाती है।

हाँ, उसी दिन मैंने उस ज़मीन से विदा ली थी, जिस पर मेरी काया प्रायः आधी शताब्दी से खड़ी थी। इस संस्मरण के दौरान उससे अपनी नाराज़गी का संकेत मैंने इतनी बार किया है कि आपने समझा होगा, जब उससे पिण्ड छुड़ाने का अवसर आया होगा, तब मैंने एक उपेक्षा-भरी दृष्टि से उसको देखा होगा, उसे एक ठोकर लगाई होगी, और उसकी ओर पीठ करके चल दिया हूँगा। शब्द मनुष्यों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के कितने अपूर्ण माध्यम हैं! मैं इलाहाबाद से इतना नाराज़ नहीं था जितना दुखी। उससे नाराज़ होना तो अपने से ही नाराज़ होना होता। क्योंकि मैं उसी की मिट्टी था, उसी का पानी, उसी की साँस, उसी का स्वर, उसी की मुद्रा-

और यहीं के मिट्टी-पानी

से विरचित है मेरी काया...

जिस बोली में गंगा-जमुना

आपस में बोला करती हैं,

जाड़ा, गरमी बरसातों में

जिस गति से डोला करती हैं,

नकल उसी की मैंने की है

अपने शब्द-पदों-छन्दों में

मेरी स्वर-लहरी आई है गंग-जमुन की अमर लहर से।

गाता हूँ अपनी लय-भाषा सीख इलाहाबाद नगर से।

और मैं उससे दुखी भी कहाँ था, दुखी था भी तो उसके एक अंग से, उस पर बसे कुछ लोगों से। वह मेरी माँ थी, माँ से भी कोई दुखी होता है, माँ में भी कोई दोष देखता है, 'कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति', मैं दुखी था उसके कुछ कुपुत्रों से, अपने कुछ भाइयों से, माँ से नहीं, यह झगड़ा भाई-भाई का था, सगेसौतेले भाइयों का, माँ-बेटे का नहीं। मुझे यही तो नियति से शिकायत थी कि उसने ऐसी माँ से मुझे ठीक से विदा लेने का अवसर भी न दिया। मैं गया था इन्दौर, वहाँ से मुझे दिल्ली जाने का वारण्ट मिल गया। और फिर विदा लेने को इलाहाबाद जाने का अवसर न मिला,

मैं पुरानी यादगारों

से विदा भी ले न पाया

था, कि तुमने ला नये ही

लोक में मुझको बसाया

जिस ज़मीन ने मुझे जन्म दिया, पाला-पोसा, बड़ा किया, उम्र की आधी सीढियाँ चढ़ायीं उससे मैं केवल मानसिक विदा ले सका। और यह विदा मेरे लिए अधिक मर्मवेधी इसलिए हो गयी थी कि मेरे अन्दर कोई कह रहा था और अब तो कह ही सकता हूँ कि ठीक ही कह रहा था कि 'यह विदा इलाहाबाद से मेरी अन्तिम विदा है. अब इलाहाबाद मुझसे और मेरे परिवार से सदा के लिए छट रहा है।'

मैं तो नगर की उपज हूँ, पर जनपद से भी तो जुड़ा रहा हूँ। मन शायद नगर से विदा लेने से पूर्व जनपद की परिक्रमा करना चाहता है।

याद आता है तिलहर-हमारे पुरखा मनसा का गुरु-ग्राम-हमारा परिवार सात पीढियों से गुरु-आशीष साकार रहा है- हर पीढ़ी के लोग अपने दुःख-संकट में गुरु की गद्दी की निरवलंब यात्रा करते रहे हैं-निराश नहीं लौटे-अन्तिम बार मेरे पिता ने की थी—मैंने ही नहीं की-उनके वंशज का दर्शन तो किया था-अनुभव से जाना था कि सन्त का दर्शन अमोघ हो सकता है-अब ऐसा अनुभव मेरे परिवार में किसे होगा? कौन गुरु-सन्तान का दर्शन करेगा? कौन उनकी गद्दी की निरवलंब यात्रा? 'कोई नहीं-कोई नहीं'- हे गुरु के ग्राम, मुझे विदा दो।

यह सोराँव-पितंबर पण्डित, मंगल पण्डित, कर्कल एवं पैतृक गाँव-एक बार कर्कल मुझे अपने गाँव घसीट ले गये थे-कितना चलाया था उन्होंने मुझे।कर्कल को गाँव-नगर ने मिलकर कितना मनोज्ञ रूप दिया था-उनमें था गाँव का स्वास्थ्य, नगर का श्रृंगार, गाँव का सारल्य, नगर का शिष्टाचार, ग्रामीण की सहज बुद्धि, नागरिक का शास्त्रीय ज्ञान। उनको मैंने कच्ची तरुणाई में ही खो दिया और ज़िन्दगी-भर आँखें उन्हें खोजती रहीं-किसी गली-सड़क के नुक्कड़ पर अचानक उन्हें पा जाने की आशा में,-ओ कर्कल की माटी के मूल स्थान, मुझे विदा दो!

|

|||||