|

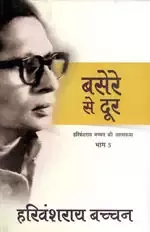

जीवनी/आत्मकथा >> बसेरे से दूर बसेरे से दूरहरिवंशराय बच्चन

|

201 पाठक हैं |

||||||

आत्म-चित्रण का तीसरा खंड, ‘बसेरे से दूर’। बच्चन की यह कृति आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है और इसकी गणना कालजयी रचनाओं में की जाती है।

जुलाई, 1941

भला हो पण्डित अमरनाथ झा का कि उन्होंने दो वर्ष तक कभी अस्थायी लेक्चरर और कभी रिसर्च-स्कालर के रूप में मुझे इलाहाबाद युनिवर्सिटी से सम्बद्ध रखकर अन्त में मुझे अंग्रेज़ी विभाग में स्थायी रूप में ले लिया।

स्मृतियों के प्रदेश में छत्तीस वर्ष पीछे लौटना होगा।

जब मैं दिमाग के उस भाग की कल्पना करता हूँ जिसमें सुधियाँ संचित रहती हैं तो वह मुझे विविध रंगों के धागों के उलझे-पुलझे गुच्छे जैसा लगता है, और किसी भी सूत्र को पकड़कर आगे या पीछे चलना चेतना के लिए साधारणतया कठिन नहीं होता, गो कभी-कभी उससे जुड़े या उससे अटके अन्य धागे भी हिलते, खिंचते अथवा झटके खाते हैं। कथन अथवा लेखन में सुस्पष्टता बनाये रखने के लिए आवश्यक होता है कि ध्यान मूल सूत्र पर केन्द्रित रखा जाय और गौण तथा उपसूत्रों को आड़े न आने दिया जाये-- यदा-कदा उनके अस्तित्व को स्वीकार करते और उनकी खींच-तान को अनुभव करते हुए भी। मानव-चेतना सुधि के बहुत-से धागों को एक साथ लेकर चलती है- उन्हें तोड़ती, जोड़ती, बटती, कसती, ढीलती और उनके साथ और बहुत कुछ करती। नतीजा यह होता है कि साधारण आदमी का दिमाग सुधि-सूत्रों का गुज्झड़ मात्र बनकर रह जाता है। आश्चर्य है कि ऐसी स्थिति में साधारण आदमी पागल क्यों नहीं हो जाता. शायद इसलिए-और इसे मनष्य पर प्रकृति की बहुत बड़ी कृपा समझी जानी चाहिए-कि साधारण मनुष्य के मस्तिष्क में ये धागे बड़ी तीव्र गति से गलते और गायब होते रहते हैं, कुछ विशेष और प्रमुख धागों को छोड़कर। मेरे प्रति अपनी कृपा में प्रकृति बड़ी कृपण रही है। कितना कुछ मुझे याद है। एक बात का स्मरण करते ही न जाने और कितनी बातें मुझे स्मरण हो आती हैं और किसी खास सिलसिले को बनाये रखने के लिए मुझे बहुत कुछ प्रयत्नतः भुलाना अथवा दिमाग से हटाना पड़ता है। कभी-कभी मुझे अनुभव हुआ है कि मैं बहुत महत्त्वपूर्ण और ज़रूरी को भी छोड़ता जा रहा हूँ, कभी-कभी मैं बाद को उनकी ओर लौटा भी हूँ-मेरे आत्म-चित्रण के पहले दो भागों से परिचित पाठक कई ऐसे अवसरों की याद करेंगे।

आज ऐसा ही अवसर है। 'नीड़ का निर्माण फिर' की कहानी कहते हुए मैंने ध्यान अपने निजी भावना-जगत पर केन्द्रित रखा था और किसी अंश में उससे बड़ी निकटता से सम्बद्ध अपने सृजन-संसार पर-दूसरे शब्दों में, अपने भावक और सर्जक पर। मेरे अध्यापक की वहाँ केवल छाया भर मिलती है, और मेरे युनिवर्सिटीजीवन की बस एक उड़ती-सी झाँकी, जबकि लगातार पूरे ग्यारह वर्ष मेरा नियमित कार्य और मेरे जीविकोपार्जन का मुख्य साधन अध्यापन था। सम्भव है, कुछ लोगों पर इसका यह प्रभाव पड़ा हो कि मैं अपने जीवन में अपने भावक और सर्जक को अधिक महत्त्व देता हूँ बनिस्बत अपने अध्यापक के। अपने कवि-व्यक्तित्व से अपनी अधिक निकटता अनुभव करने की बात शायद गलत नहीं है। मनुष्य का व्यक्तित्व उसके भाव-लोक के इर्द-गिर्द ही अधिक सघन और सच्चा होता है, इससे शायद ही कोई इनकार कर सके।

किसी उदात्त आदर्शवादिता में अध्यापन को मिशन मानकर उसकी ओर उन्मुख होने की बात मैं कहूँगा तो झूठ बोलूँगा-यह बात मेरी से पिछली पीढ़ी के साथ ही सम्भवत: समाप्त हो गयी थी। सच्चाई इतनी ही है कि मैंने अध्यापन को रोटी कमाने के एक ईमानदार, स्वच्छ और सुविधाजनक साधन के रूप में स्वीकार किया था। किया था तो चाहता था कि सफल अध्यापक बनूँ। और इतना तो मैं बिना किसी अभिमान के कहना चाहूँगा कि अपने को योग्य और सक्षम अध्यापक बनाने के लिए मैंने जितना श्रम-यत्न किया, जितनी शक्ति लगायी, जितनी तैयारी की उतनी अपने कवि को भी संवारने, निखारने के लिए नहीं-यह और बात है कि मेरा कवि काव्येतर क्षेत्रों के मेरे प्रयासों से भी अपने लिए संस्कार संग्रह करता होगा। जिस साधन से अपनी जीविका चले उसके प्रति आस्थावान होना बहुत पहले से मेरी व्यक्तिगत नैतिकता का अंग बन चुका था।

|

|||||